الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في الكرملين القصر الكبير في موسكو، روسيا، الجمعة، 22 مارس 2013.[/caption]

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في الكرملين القصر الكبير في موسكو، روسيا، الجمعة، 22 مارس 2013.[/caption]

يضطر الكثير من المسافرين الأجانب إلى الصين إلى تنبيه أصدقائهم على الشبكات الاجتماعية كـ«تويتر» و«فيس بوك» بأنهم مضطرون إلى الغياب قسريا عن المشاركة والرد في هذه الشبكات خلال فترة سفرهم وذلك لأن الصين تحظر هذين الموقعين.

ولأن الحاجة هي أم الاختراع فقد تمكنت شركات التقنية والبرمجيات الصينية من توفير بديل منافس لـ«تويتر» ممثلا في شبكة «سينا ويبو» التي يبلغ عدد المشاركين فيها نحو 500 مليون أي تقريبا نفس عدد المشاركين في «تويتر». الشركة المطورة لشبكة ويبو اقتبست الكثير من الخصائص الموجودة في «تويتر» كخاصية الـ140 حرفا واستخدام الهاشتاق ولكنها في نفس الوقت طورت خصائص تسمح بفرض رقابة صارمة على المحادثات في الشبكة تتماشى مع سياسة الحكومة الصينية في الرقابة على الإنترنت. شبكة ويبو هي نسخة مصغرة من الصورة السياسية للصين. نظام أوتوقراطي يرفض الديمقراطية علانية ويضع قيودا صارمة على الحرية السياسية لكنه استطاع تطويع الرأسمالية بشكل سمح له تحقيق نمو اقتصادي وصناعي وتكنولوجي مذهل.

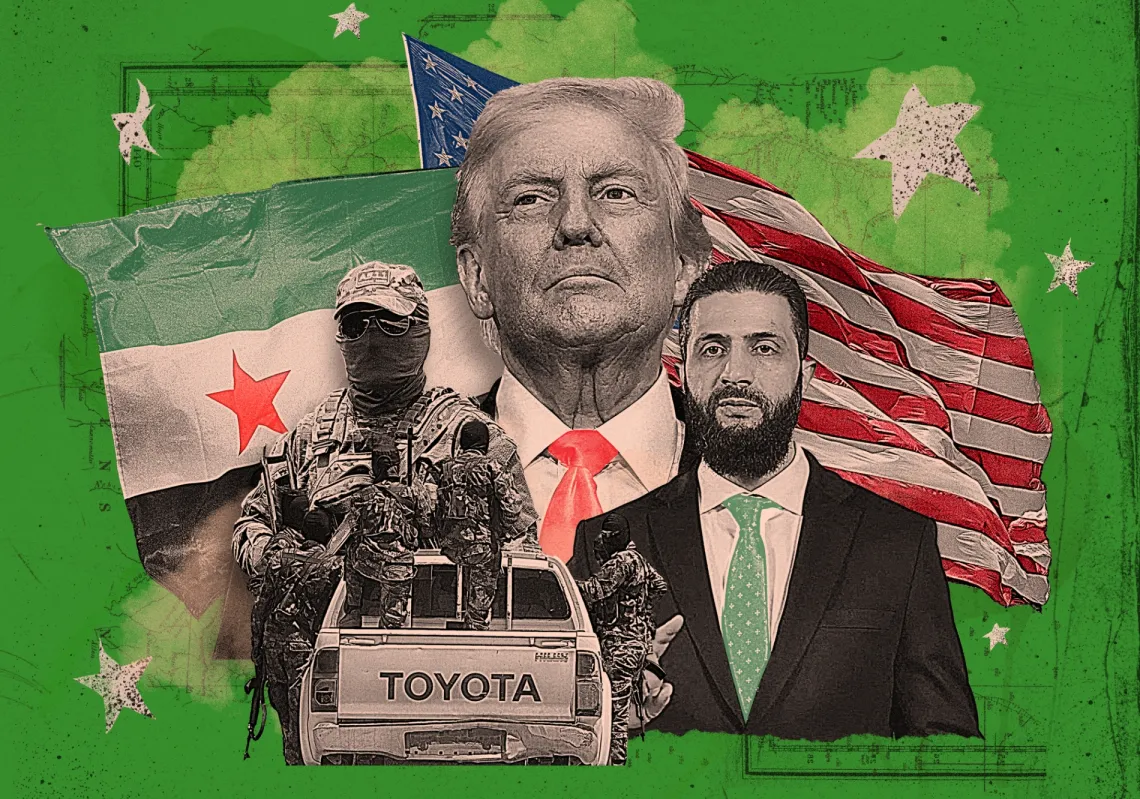

تشكل الصين اليوم رأس الحربة لقائمة الأنظمة السياسية الناجحة اقتصاديا والمستقرة سياسيا ولكنها في نفس الوقت غير ديمقراطية. هذه القائمة تشمل دولا كبرى كالصين وروسيا ودولا أصغر كسنغافورة والإمارات. الصين وإلى جوارها روسيا تراهنان على أن نظامي الحزب الواحد في الصين والدولة الأبوية في روسيا يضمنان أداء حكوميا أكثر فاعلية بالإضافة إلى ضمان الاستقرار المجتمعي وهو رهان قد يجد أصداء واسعة في مناطق العالم التي شهدت عمليات التغيير السياسي فيها نحو الديمقراطية اضطرابات كبيرة تهدد وحدتها السياسية وسلامتها الاجتماعية.

في عام 1950 مثّلت اقتصادات الصين والبرازيل والهند ما مجموعه 10% فقط من حجم الاقتصاد العالمي. لكن في عام 2050 وبحسب توقعات تقرير التنمية البشرية لعام 2013 والصادر من الأمم المتحدة فإن اقتصادات هذه الدول الثلاث ستشكل 40% من حجم اقتصاد العالم. وقبل نحو أربعة أعوام توقعت دراسة صادرة من بنك غولدمان ساكس بأن تكون دول ما يعرف بالبريك (BRIC) أي الصين وروسيا والهند والبرازيل من ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم بحلول عام 2050 إلى جوار الولايات المتحدة متجاوزة بذلك اقتصادات القوى الغربية التقليدية أي ألمانيا وفرنسا وإنجلترا. ولئن بدا الحديث عن شكل الاقتصاد العالمي بعد 40 عاما من اليوم ضربا من التنجيم في ظل التغييرات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية التي تعصف بالعالم، فإن الأرقام الاقتصادية الحالية تشير إلى أنه وللمرة الأولى منذ 150 عاما يتساوى مجموع الناتج المحلي للصين والبرازيل والهند بنظيره من الدول الغربية الصناعية.

نسخة معدلة من الرأسمالية

هذه الأرقام والتحولات في موازين القوى الاقتصادية العالمية دفعت الأمم المتحدة لاختيار عبارة «صعود الجنوب» كعنوان فرعي لتقرير التنمية البشرية لهذا العام تعبيرا عن الصعود غير المسبوق من ناحية الحجم والسرعة لدول العالم من خارج منظومة الدول الغربية.

الفكرة الغربية كانت على الدوام هي أن الديمقراطية الليبرالية ومعها الرأسمالية التي ترافقت مع الثورة الصناعية قادتا إلى انتصار الغرب النهائي بنهاية القرن العشرين. لكن الصين وروسيا تمضيان في طريقهما لدحض هذه الفكرة بتبنيهما لنسخة معدلة من الرأسمالية ولفظهما للديمقراطية الليبرالية.

فكرة صعود قوى اقتصادية جديدة من خارج نصف الكرة الأرضية الغربي ليست بالشيء الجديد فقد تم طرحها مرارا منذ نهاية العقد الأخير من القرن الماضي. لكن هذه الفكرة تكتسب زخما جديدا عندما يقترن الصعود الاقتصادي بصعود لأنظمة سياسية فاعلة بديلة للديمقراطيات الليبرالية وعندما تواجه هذه الديمقراطيات الليبرالية متاعب اقتصادية واجتماعية بسبب العملية الديمقراطية نفسها. فالعواقب الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009 والتي عانت منها معظم الاقتصادات الغربية وتجاوزتها الصين أظهرت فاعلية النظام الاقتصادي والسياسي في الصين والذي يميل إلى التخطيط المركزي وتتبع فيه الحكومة سياسة محافظة في تنظيم السوق.

التحدي الصيني

الصين تحديدا شكلت تحديا لنظريات التحول الديمقراطي منذ السبعينات الميلادية. فعلى عكس ما توقعه الغرب، لم يؤد تحرير الاقتصاد الصيني والتحول باتجاه اقتصاد السوق إلى انفتاح سياسي وتحول ديمقراطي. ويرجع البعض السبب في ذلك إلى القيم الاجتماعية في الصين التي تقدم مصلحة الجماعة والعائلة على الفرد على العكس من المجتمعات الغربية. لكن هناك سبب آخر أكثر إقناعا ألا وهو مرونة وقدرة النظام في الصين ممثلا في الحزب الشيوعي على التكيف مع التحولات السياسية والاقتصادية. فبعد أن استطاع النظام وبوحشية تجاوز الموجة الاحتجاجية الغاضبة في عام 1989 وبالتالي تفادي مصير الأنظمة الشيوعية حول العالم التي سقطت بنهاية ذلك العام، لجأ الحزب إلى احتواء وجذب الطبقة المتوسطة الصينية من رجال الأعمال والعصاميين والتكنوقراط وهي الطبقة التي دائما ما يعول عليها في عملية التحول نحو الديمقراطية.

[caption id="attachment_55249221" align="alignleft" width="212"]

فرانسيس فوكوياما[/caption]

فرانسيس فوكوياما[/caption]

ولقد كان عام 2001 فارقا في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني عندما أعلن رئيس الحزب وقتها «جيانغ زيمين» عن فتح أبواب الحزب لانضمام رجال الأعمال محطما بذلك الصورة النمطية التي تربط الأحزاب الشيوعية بالعمال والفلاحين فقط ومدشنا تحالفا بين النظام السياسي والقطاع الخاص في الصين وبالتالي شراكة في قطف ثمار النجاح الاقتصادي. إذ يشير الباحث الأميركي تشارلز كوبشان الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في كتابه «عالم ليس لأحد» بأن نحو ثلث رواد الأعمال في الصين هم أعضاء في الحزب الشيوعي. ويقدر عدد الأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني اليوم بنحو 80 مليون عضو. ولقد ساهم التوسع في ضم الأعضاء إلى الحزب الشيوعي الصيني في خلق نوع من التعددية الفكرية داخل الحزب والتي أثمرت في تبني الحزب لسياسات وبرامج سياسية واقتصادية فاعلة خصوصا في مجال مكافحة الفساد. كما أن أحد أبرز ملامح التغيير في الحزب الشيوعي الصيني هو تبنيه لمفهوم القيادة الجماعية والتي تضمن عدم ظهور ديكتاتوريات فردية.

أزمة النظام الديمقراطي

الأزمة التي واجهتها الحكومة الفيدرالية الأميركية في الأشهر الماضية والتي أدت إلى إقفال جزئي لأنشطة الحكومة لمدة أسبوعين دفعت وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى التحذير من أنها قد تؤثر على السياسة الخارجية لبلاده. ولكن ربما كان التوصيف الأكثر دقة الذي لم يقله كيري هو أن هذه الأزمة تؤثر سلبا على صورة بلاده في الخارج وعلى صورة النظام الديمقراطي الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تسويقه حول العالم. أو بشكلٍ أوضح فإن الأزمة تُظهر بأن النظام الديمقراطي في أحيانٍ كثيرة قد لا يكون النظام الأكثر فاعلية لاتخاذ القرار وهذا ما يسعى الكثير من المسؤولين الصينيين إلى تأكيده والرهان عليه. وقد يجادل بعض المحللين الأميركيين بأن الأزمة هي في الحقيقة تعكس جوهر النظام الديمقراطي الذي يتطلب وجود أداة لتحقيق الضبط والتوازن من قبل الجهاز التشريعي والرقابي في الدولة. لكن هذه الأداة في الواقع تفقد قيمتها عندما تصبح أداة سياسية تحد من فاعلية الحكومة وستفقد أي معنى لها بالنسبة للألوف من الفقراء الأميركيين الذين تسبب الإغلاق الجزئي للحكومة في حرمانهم من خدمات بنوك الطعام. كما أنها تصبح أداة مثيرة للسخرية عندما تسمح بممارسة المماطلة السياسية (Filibuster) في البرلمانات ولساعات قد تتجاوز العشرين ساعة في جلسة واحدة لتعطيل مشروع قرار كما فعل النائب الجمهوري الأميركي تيد كروز مؤخرا. وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام احتل الكونغرس المركز الأخير من بين مجموعة من المؤسسات الأميركية من حيث ثقة الناس بها. إذ عبر 10% فقط عن ثقتهم بالكونغرس من بين العينة التي خضعت للاستطلاع وهي النسبة الأقل التي تحصل عليها أي مؤسسة سياسية في أميركا في تاريخ استطلاعات غالوب. ومن زاوية رؤية صينية ورغم انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، فإن كل المؤسسات والأدوات الديمقراطية في أميركا لم تمنع وصول سياسيين للحكم تسببوا في قتل الآلاف من الأبرياء في العراق وفي انتهاك حقوق الإنسان في سجون غوانتانامو.

حنين إلى الدولة القوية

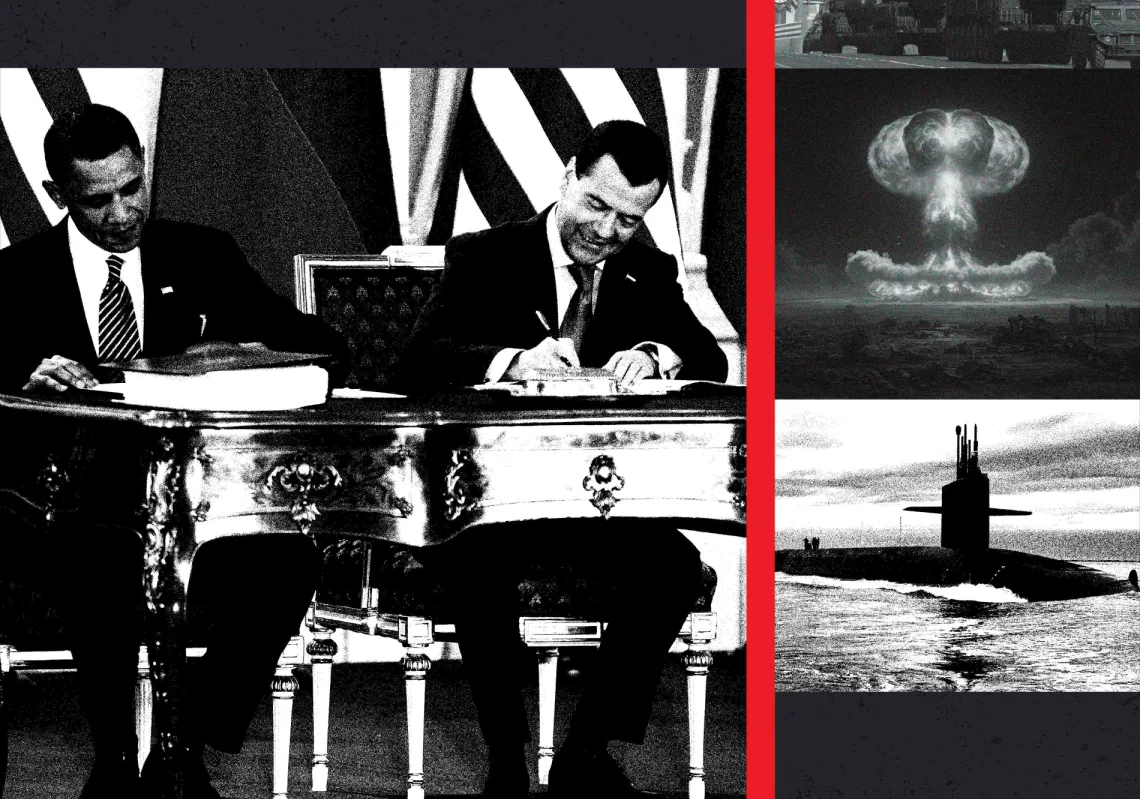

في روسيا، عندما اندلعت الحركة الاحتجاجية في أواخر عام 2011 سعى الإعلام الغربي مدفوعا بشيء من التفكير الرغائبي إلى تصوير هذه الاحتجاجات على أنها «ربيع روسي» كما فعل وقتها الكاتب الأميركي توماس فريدمان. ولكن العاصفة، إن جاز لنا أن نسميها عاصفة، مضت وانتصر الرئيس بوتين. وبغض النظر عن التقارير الغربية التي تتحدث عن الأساليب القمعية التي يتبعها بوتين وعن المعارضة التي تتطلع إلى بناء ديمقراطية ليبرالية في روسيا، فإن الأرقام تتحدث عن واقع مختلف وعن تصاعد الحنين إلى الحقبة السوفياتية وليس إلى نموذج الديمقراطية الليبرالية. ففي انتخابات برلمان 2011 صوت 20 مليون شخص لصالح الحزبين الشيوعي والديمقراطي (يميني قومي) وهما حزبان معارضان لبوتين. وبالتالي حتى ولو افترضنا جدلا بأن الانتخابات قد تم تزويرها لصالح حزب «روسيا المتحدة» الحاكم فإن البديل لن يكون ديمقراطيا غربيا بل قد يكون أكثر تشددا من حزب بوتين. وفي استطلاع للرأي أجراه مركز ليفادا البحثي في موسكو العام الماضي أشارت 22% فقط من العينة إلى أنها تنظر بشكل سلبي إلى الزعيم الروسي الدموي جوزيف ستالين. هذه الأرقام لا تعني بالضرورة الحنين إلى السياسات القمعية للاتحاد السوفياتي بقدر ما هو حنين إلى الدولة القوية التي انهارت في التسعينات وارتبط انهيارها في تلك الفترة بسياسة الرئيس الراحل بوريس يلتسين الذي سعى إلى تطبيق الديمقراطية الليبرالية وتفكيك المركزية فكانت النتيجة أن تسبب في ضعف سلطة الحكومة وارتفاع معدلات الفساد والتضخم. وقد سعى بوتين منذ توليه الرئاسة وبعد ذلك رئاسة الوزراء إلى إعادة المركزية وترسيخ مفهوم الدولة القوية مستندا إلى فكرة أن العقلية الروسية تفضل مصلحة الجماعة بينما تفضل العقلية الأميركية والغربية عموما مصلحة الفرد كما ذكر في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم». ولقد سمح ارتفاع أسعار النفط والغاز في السنوات العشر الأخيرة بتحقيق رخاء اقتصادي في روسيا وتحقيق نوع من السيادة الاقتصادية إذ يمثل الدين الخارجي لروسيا نحو 23% فقط من إجمالي الناتج القومي مقارنة بأميركا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي التي يمثل الدين الخارجي فيها أكثر من 100% من الناتج القومي. لكن النفط قد يتحول إلى نقمة أو إلى ما يعرف بالمتلازمة الهولندية على المدى البعيد إذا ما عجزت روسيا عن تنويع مصادر دخلها وتطوير قطاعات صناعية تقلص من اعتمادها الكبير على الصادرات النفطية. وهذا ما تنبهت إليه الحكومة الروسية فأعلنت في عام 2010 عن برنامج لتنويع الاقتصاد والتركيز على تطوير صناعات البرمجيات وتقنيات النانو والدواء والطاقة النووية. في الوقت الراهن على الأقل، سمح النفط بالإضافة إلى الصناعة الحربية والترسانة العسكرية الروسية لبوتين ببناء نظام سياسي أوتوقراطي ذي واجهة ديمقراطية يرسخ سلطة الدولة على حساب حرية الفرد لكنه يحظى بقبول لدى شعبه ويقدم بديل فاعل للديمقراطيات الليبرالية. ولقد ظهرت قدرات هذا النظام دوليا عندما تمكنت الدبلوماسية الروسية من إحباط الضربة العسكرية الأميركية للنظام السوري ثم عادت فنجحت في تمرير مبادرة لنزع السلاح الكيماوي من نظام الأسد.

عودة التاريخ ونهاية الأحلام

في عام 1984 وفي مقالة له بمجلة «العلوم السياسية» الربع سنوية توقع المفكر الأميركي صامويل هنتنغتون بأن انتشار الديمقراطية الليبرالية قد وصل إلى مداه الأقصى وذلك بسبب وجود دول ومناطق غير قابلة للتحول ديمقراطيا إما بسبب فقرها المزمن أو بسبب وجود عوائق ثقافية واجتماعية. لكن الثورات الديمقراطية في جنوب شرقي آسيا وفي أوروبا الشرقية خلال النصف الثاني من الثمانينات أثبتت خطأ تصور هنتنغتون الذي أصدر عقب سقوط الشيوعية في أوروبا كتابه الشهير «الموجة الثالثة» ثم قام بعد ذلك تلميذه فرانسيس فوكوياما بإصدار نظريته الشهيرة «نهاية التاريخ» معلنا أن قيم الديمقراطية الليبرالية تمثل أفضل النظم السياسية التي يمكن أن تصل إليها البشرية. إلا أن تجارب نقل الديمقراطية الليبرالية لمناطق جديدة في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة مضت بشكل سيئ ومأساوي في بعض الأحيان. ففي أفغانستان والعراق فشلت تجربة فرض الديمقراطية بالقوة وانتهت إلى دولة فاشلة في أفغانستان ودولة تواجه دوامة لا تنتهي من الإرهاب والطائفية والتفكك السياسي في العراق. وفي دول الربيع العربي تبدو صورة المستقبل شديدة القتامة ولا تخرج من سيناريوهات التفكك والدولة غير الفاعلة. يقابل هذا صورة ساطعة لصعود اقتصادي واستقرار سياسي لدول أوتوقراطية كالصين وإلى حد ما روسيا. لقد تخلصت الصين وروسيا من أعباء نشر الآيديولوجية الشيوعية البغيضة وبالتالي أصبحت صورة البلدين أكثر قبولا حول العالم. وإذا ما نجحت الدولتان في تسويق نظاميهما السياسيين بسلعتي النجاح الاقتصادي والاستقرار السياسي وإضافة مسحة أكثر إنسانية لسياساتهما الداخلية غير الديمقراطية فإنهما سيحظيان بقبول أكثر حول العالم ويفرضان صراع أفكار وقيما جديدة في القرن الحادي والعشرين كما تنبأ بذلك المؤرخ الأميركي روبرت كاغان في كتابه «عودة التاريخ ونهاية الأحلام».