اندلعت شرارة سباق فضائي جديد نحو القمر، يتجاوز صراع القوى العظمى الذي ساد في القرن الماضي، بعد أن كشفت الولايات المتحدة، من خلال وكالة "ناسا"، عن خططها لبناء مفاعل نووي صغير على سطح القمر، وهي خطوة استراتيجية تدمج الأهداف العلمية بالدوافع الجيوسياسية.

يهدف هذا المفاعل إلى توفير مصدر طاقة مستقر وموثوق به للبعثات المأهولة المستقبلية، مما يمهد الطريق لإقامة وجود بشري دائم على القمر. وفي الوقت نفسه، تحمل هذه المبادرة رسالة سياسية واضحة ومباشرة، أن واشنطن لن تسمح للصين بتشكيل مستقبل القمر وحدها، بل ستظل فاعلا رئيسا في تحديد القواعد وسبل الاستكشاف الفضائي. وبهذا، لم يعد السباق إلى القمر مجرد منافسة تكنولوجية، بل أصبح ساحة صراع معقدة تتداخل فيها الأجندات العلمية مع الاعتبارات الاستراتيجية للدول الكبرى.

وتسرع الصين خطواتها نحو القمر، حيث تخطط لإنزال رواد فضاء في حلول عام 2030 وإقامة قاعدة دائمة هناك، في خطوة قد تُحدث تحولا كبيرا في ميزان القوى الفضائية. ويثير هذا الطموح قلقا عميقا في واشنطن، فقد حذر مشرعون أميركيون من أن أي تأخير في الاستجابة قد يسمح لبكين بفرض سيطرتها على القمر بشكل رمزي، عبر وضع لافتة "ممنوع الدخول" على موارده الحيوية.

وقد تحول السباق إلى القمر من مجرد استكشاف علمي إلى منافسة حاسمة على النفوذ. فالدولة التي تنجح في بناء البنية التحتية أولا، وتسيطر على الموارد القمرية الثمينة مثل الهيليوم-3 والمعادن النادرة، ستكون هي التي تحدد قواعد اللعبة المستقبلية. وفي الوقت الذي تدعم فيه الحكومة الأميركية الشركات الخاصة في تطوير تكنولوجيا الفضاء، تواصل الصين توسيع حضورها الفضائي بقدرات مزدوجة الاستخدام، تجمع بين المدني والعسكري.

مفاعل نووي على سطح القمر

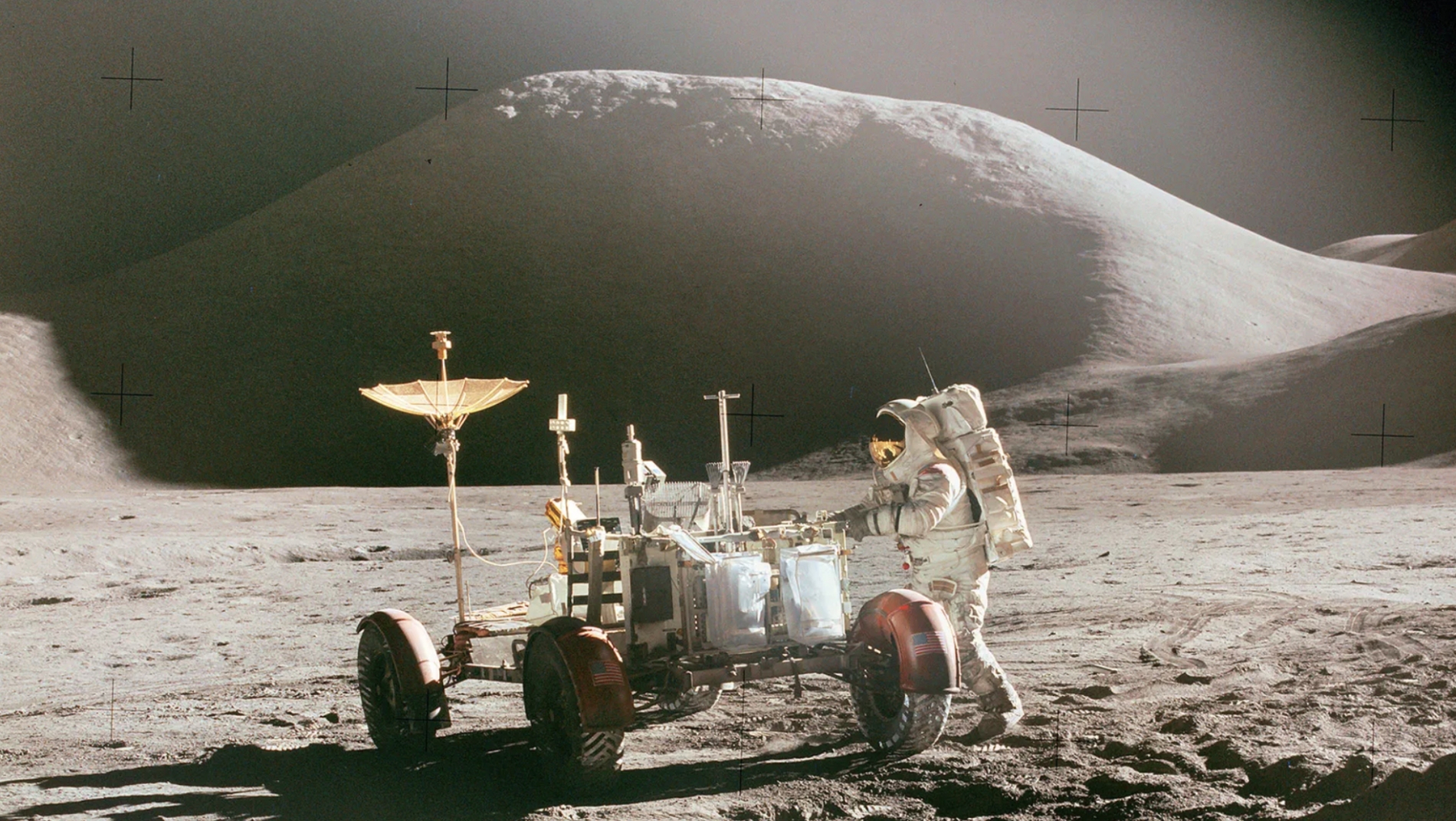

تعود البشرية اليوم إلى القمر، لكن هذه المرة لا تحركها دوافع رمزية أو سياسية كما كانت الحال في حقبة الستينات. لم يعد سباق الفضاء مجرد تنافس على غرس علم فوق تراب القمر، بل تحول إلى سباق على بناء وجود مستدام وحقيقي، وعلى إقامة قواعد تضمن استمرارية البشرية في الفضاء.

وتجسدت هذه النقلة الجذرية في أغسطس/آب الماضي، عندما أعلن المدير المؤقت لوكالة "ناسا"، شون دافي، خطة طموحة وغير مسبوقة لتسريع وتيرة مشروع مفاعل نووي مصغر، ليصبح جاهزا للعمل على سطح القمر قبل نهاية هذا العقد. تأتي هذه الخطوة لتمنح مشروع "أرتميس" جدولا زمنيا واضحا وحاسما، في وقت تواجه فيه "ناسا" تحديات كبيرة تتعلق بالميزانية والأولويات.

لكن ما يميز المفاعل النووي هو الفائدة الاستراتيجية التي يقدمها. فبينما تعاني الطاقة الشمسية من مشكلة الليل القمري الطويل الذي يستمر أسبوعين كاملين، فإن المفاعل النووي قادر على توفير كهرباء مستقرة لعقد كامل تقريبا من الزمن. هذه الاستمرارية تجعل من الممكن التفكير في مهام جديدة كليا، مثل إنشاء مستوطنات دائمة، وتشغيل أنشطة اقتصادية تشمل التعدين والسياحة، بالإضافة إلى دعم التجارب العلمية الكبرى.