منذ بدايات القرن العشرين والعرب يعيشون سؤال الحداثة: أهي خلاص لهم أم اغتراب جديد؟ والحقيقة أن الحداثة، كما ولدت في أوروبا، لم تكن مجرد مدرسة أدبية أو أسلوب فني، بل مشروع حضاري كامل ارتبط بالثورة الصناعية وبالتحولات الفكرية الكبرى مثل صعود العقلانية ونقد الدين وتأكيد الفردانية ونشوء الدولة الحديثة، مرتكزة على إرث النهضة الأوروبية والثورة الفرنسية ونظريات مفكّري تلك الحقبة، أي إنها كانت ثمرة مسار طويل من الصراع الاجتماعي والسياسي والفلسفي.

أما في العالم العربي، فعلى الرغم من تنوعه الثقافي والتاريخي والديني والمذهبي واللغوي، فقد وصلت الحداثة كمنتج جاهز، عبر الاستعمار والبعثات والترجمة، ولم تأت نتيجة تراكم محلي، فقد واجه العرب فجأة فكرة الحداثة بوصفها قدرا خارجيا، لا نتيجة طبيعية لتطورهم الذاتي، ومن هنا يبرز السؤال المربك: أية حداثة يتحدث عنها المثقفون العرب؟ هل هي حداثة مستمدة من عمق التراث العربي والشرقي بمكوناته، أم إنها مجرد استعارة لنظريات وشعارات غربية؟

الواقع أن كثيرا من الخطاب الحداثي العربي انبهر بالآخر إلى حد التقليد، فغلبت فيه فكرة الاستيراد على فكرة الإبداع، وقد أشار المفكر المغربي محمد عابد الجابري إلى هذه المعضلة حين اعتبر أن الحداثة ليست قطيعة مع التراث بقدر ما هي وعي به وإعادة قراءته في ضوء الحاضر. لكن هذا الوعي لم يتحقق بالقدر الكافي، بل يمكن القول إن المشروع الحداثي العربي ولد هشا، لأن القاعدة الاجتماعية والثقافية لم تحتضنه تماما، فبقي في دائرة النخبة. فكان المؤرخ المغربي عبدالله العروي من أنصار القطيعة مع التراث العربي والإسلامي والشرقي، ومن دعاة تبني الحداثة الغربية بشكل تام، كقيمة إنسانية، فكان جريئا وحاسما، حين اعتبر أن الحداثة خيار لا مفر منه، فإما أن نلتحق بها أو نظل في الهامش، وبالطبع لم يسلم من النقد لتركيز مشروعه الفكري بالكامل في الحداثة الغربية.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار وجود محاولات أخرى، فحاول طه حسين ربط العقلانية بالتراث، معتبرا أن التجديد لا يقوم على القطيعة بل على الامتداد. كما قدم المفكر المصري حسن حنفي وهو من منظري تيار الاستغراب، قراءة جريئة حين اعتبر أن الجديد يجب أن ينبت من جذورنا، لا أن يكون نبتة غريبة.

حاول طه حسين ربط العقلانية بالتراث، معتبرا أن التجديد لا يقوم على القطيعة بل على الامتداد

هذه المحاولات الفكرية لا تنفصل عن حركة النهضة العربية في القرن التاسع عشر: رفاعة الطهطاوي الذي عاد من باريس مشدودا إلى فكرة التوفيق بين الإسلام والمدنية الحديثة، جمال الدين الأفغاني الذي رأى في الإصلاح الديني أساسا للنهوض، وعبد الرحمن الكواكبي الذي صرخ في وجه الاستبداد. لكن ما أعاق هذه الجهود أن المثقف العربي غالبا كان حداثيا في خطابه، بينما ظل المجتمع محكوما بعلاقات تقليدية.

وإذا قارنا بالتجربة اليابانية مثلا، نرى أن اليابان في عصر ميجي (1868-1912) خاضت عملية تحديث عميقة، استطاعت من خلالها دمج تراثها الروحي مع العلوم والتقنية الغربية، فخرجت بحداثة يابانية الطابع، أما العرب فبقوا يتأرجحون بين حدين: حد الاستلاب بشعارات الغرب، وحد الانغلاق على ماض مثالي، وما بينهما تيه طويل لم يفض بعد إلى حداثة متوازنة. هنا نستعيد قول الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي: "الأزمة تكمن في أن القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد"، وهذا القول ينطبق بحذافيره على حال العرب.

ولأن الحداثة ليست نصوصا فحسب، بل تجربة إنسانية، فقد رافقت السؤال العربي عنها مخاوف وجودية: ماذا عن الحرية، والفرد، والهوية؟ وهنا نجد كيف كشف إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق"، أن الغرب لم يقدم نفسه بوصفه حداثة إنسانية شاملة، بل بوصفه مركزا يفرض تعريفه للحداثة على الآخر، ومن هنا كان خطر الاغتراب، إذ قد نجد أنفسنا نعرف تقدمنا وفق معايير لا تخصنا.

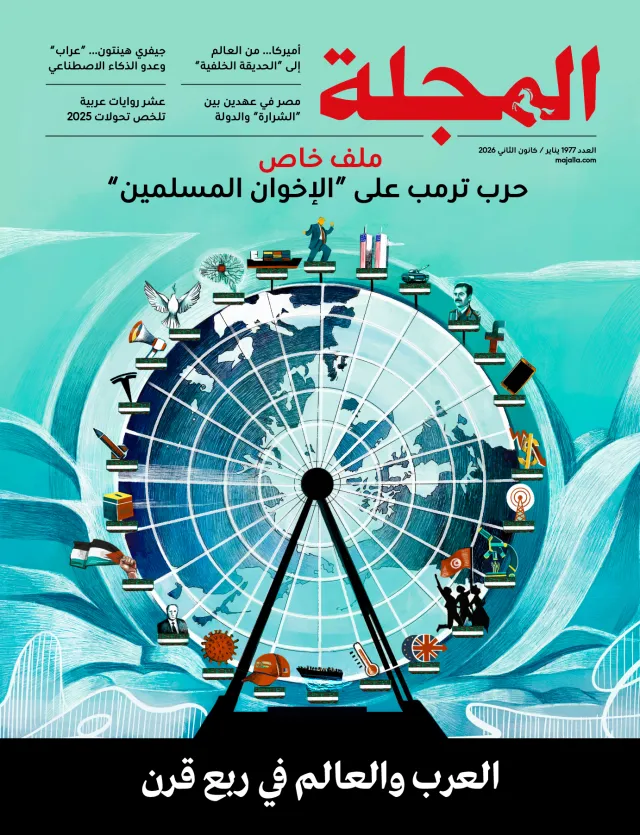

ورغم ذلك، فإن النقاش لم يتوقف، بل إن الثورات العربية الحديثة أعادت طرح السؤال بقوة: هل الحداثة هي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟ أم هي فقط تقليد مظاهر شكلية للغرب؟ واليوم مع الثورة الرقمية، يبدو أننا أمام تحد جديد: كيف نبني حداثة رقمية عربية لا تذيب هويتنا ولا تجعلنا أسرى منصات عالمية تفرض ثقافتها؟

المهمة الآن ليست في رفض الآخر ولا الارتماء في أحضانه، بل في وعي تراثنا وإعادة قراءته بروح العصر

يمكن القول إذن إن الحداثة العربية لم تكتمل، فهي مشروع مفتوح على الاحتمال. والمهمة الآن ليست في رفض الآخر ولا الارتماء في أحضانه، بل في وعي تراثنا وإعادة قراءته بروح العصر، كما كان يقول محمد إقبال. ويبقى السؤال: هل نحن أمام فرصة لصناعة حداثة عربية منفتحة على العالم دون أن تفقد جذورها؟ ربما يكون هذا هو الطريق الأصدق نحو حداثة عربية شرقية متنوعة وأصيلة، قادرة على أن تعكس هويتنا وتجاربنا التاريخية، وفي الوقت نفسه تفتح لنا أبواب المشاركة في الحضارة الإنسانية.