* مع تجدد الإرهاب من حيث لم نكن نحسب أو نظن، يجب أن نبحث في زواياه اللامفكر فيها، ومن أهمها أزمة الاندماج في المجتمعات الغربية

* إننا إزاء تطابق لافت في ملامح العقل الإرهابي بنسخته العربية أو الغربية أو اللامنتمية، يقودنا إلى ضرورة قراءة الظاهرة في جذرها الفكري والآيديولوجي، وليس الاقتصادي والاجتماعي فحسب

* خطاب الإرهابي قبل العملية يكشف مدى حالة الاستقرار النفسي التي تملأ قلبه، مما يحيلنا إلى أهمية قراءة العنف من زاوية الدافع أو ما يسمى «الفكرة المسيطرة»

جدة: كان ثمنًا باهضًا جدًا، ذلك الذي قدمه الأبرياء من المصلين في مذبحة نيوزيلندا المروعة، والتي ما زالت تلقي بظلالها الكثيفة على المجتمع النيوزيلندي الذي تفاعل بدوره مع الحدث بشكل غير مسبوق، بدءًا من رئيسة الوزراء وصولاً إلى الخبراء الأمنيين ومحللي الظاهرة الإرهابية، ويعود ذلك إلى عدد الضحايا، وطريقة الاستهداف بدم بارد من قبل برينتون تارنت (28 عاماً- أسترالي الجنسية) على مسجدين أثناء صلاة الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصًا.

رئيسة الوزراء التي كانت أصغر من تقلد المنصب على مستوى العالم، في بلد مصنف في المركز الثاني كأكثر الدول أمنًا وسلمًا في العالم، عبرت عن صدمتها في أكثر من مناسبة، متجاوزة لغة الكلمات إلى الدموع، ومحاولة مساندة أهالي الضحايا، وكانت أولى كلماتها بعد الجريمة أن نيوزيلندا تعيش أكبر مصائبها، وأكثر أوقاتها حزنًا؛ لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي قبل أن تحصل على إجابة حول ما حدث.

بدورها، وبعيدًا عن محاولاتها الحثيثة هي وشرائح واسعة من الشعب النيوزيلندي في محاولة مواساة أهالي الضحايا، والوقوف معهم، ومشاركتهم في شعائرهم الدينية والصلاة على الضحايا؛ طالبت جاسيندا أرديرن، بحزم، بضرورة مراجعة كل القوانين المتصلة بحيازة الأسلحة، رافضة حتى الإشارة بالاسم إلى السفاح، معتبرة أنه لا يمثل قيم الشعب النيوزيلندي، وأن التحقيق يجب أن يأخذ أقصى درجات الشفافية، لمعرفة ما حدث، إضافة إلى وقفتها الصلبة أمام شركات ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك»، وغيرها، متهمة إياها بالتقصير إلى حد المساءلة عن مسؤولية المشاركة في الجريمة بنشر المحتوى العنيف، مما جعل تلك الشركات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل على ملاحقة مقاطع الجريمة، والميديا التي تدعمها، لكن رئيسة الوزراء طالبت بأن تقوم مؤسسات المجتمع الدولي بحوار بناء لتقييم تلك الإجراءات، وإعادة النظر بشكل أكثر دقة في التشريعات التي تحول دون تكرار ما حدث.

«منفذ الهجوم ليس منا»، كما قالت جاسيندا بنبرة واضحة ومعبّرة، وهي ترتدي الحجاب محتضنة عائلات الضحايا، ووعدتهم بأن الهجوم الذي وصفته بالإرهابي سيدفع بالحكومة إلى تعديل قوانين حيازة الأسلحة في البلاد المترامية الأطراف.

لم تقف ردة الفعل على تصريحات المسؤولين في نيوزيلندا من رأس الهرم في الحكومة، وصولاً إلى أجهزة الأمن والاستخبارات، إلا أن اللافت أن خبراء ومحللين في ملف الإرهاب، ومتخصصين في الحالة النيوزيلندية أدلوا بدلوهم حول الفاجعة بتصريحات جريئة، تتجاوز ذلك التنميط والتحيّز الذي كان مألوفًا في الحديث عن اليمين المتطرف، وتيارات التفوق العرقي، والهلع من المهاجرين ومنظري الإسلاموفوبيا.

في لقاء مثير لإذاعة نيوزيلندا الرسمية عقب الحدث بيوم، ذكر البروفسور الأميركي المعروف بول بوكانان (خبير أمني وأكاديمي يقيم في نيوزيلندا) بأنه يجب السعي إلى فهم دوافع الجريمة بناء على المعطيات والتفاصيل، وليس الهروب منها أو التبرير لها كردة فعل، أو مجرد تصرف فردي كما جرت العادة في تناول حوادث العنف لليمين المتطرف.

واعتبر بوكانان أن هذا الحدث يتميّز عن سابقه بأنه يستند إلى وثيقة في غاية الأهمية، تقود إلى معلومات من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة، أو بحسب وصفه «لحظة فاصلة في تاريخ نيوزيلندا»، حيث اعتبر أن «المعتدي كان حاضرًا بقوة في منصات التواصل الاجتماعي، عبر محتوى يميني متطرف يظهر أنه مهووس ومؤمن بتفوق العرق الأبيض»، مشيرًا إلى أنه يمتلك مهارات يمكن لها أن تشير إلى كونه عمل في العسكرية سابقًا أو على الأقل تدرب بشكل مكثف على يد خبير عسكري.

وفي السياق ذاته، أكد بوكانان أن ما حدث هو أمر سيئ للغاية يظهر نيوزيلندا على أنها بيئة غير حميدة وآمنة، وأن ثمة مصابين بما وصفه بـ«فيروس التطرف» ممن يعيشون فيها من أتباع تفوق العرق الأبيض الذين حولوا الجالية الإسلامية إلى هدف هذه المرة.

استهداف مسجدين في وقت واحد، بحسب بوكانان، يثير الكثير من الأسئلة المحرجة داخل الأجهزة الأمنية، ومنها أن الكثير من جهود الأجهزة الأمنية والتي تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية للوقاية من الإرهاب قد وجهت إلى المجتمعات الإسلامية، وهذا يعني أن موارد تلك الأجهزة لم تتناول مجموعات اليمين المتطرف بشكل كاف، بعبارة أخرى يقول المحلل الأمني: «لقد كانت أجهزة الاستخبارات تبحث في المكان الخاطئ».

ويذهب بوكانان الذي عمل في وقت سابق كمحلل لسياسة الاستخبارات والدفاع ومستشار لوكالات الأمن الحكومية الأميركية إلى أن نيوزيلندا قد استسلمت لما وصفه بـ«سياسة المواجهة الانتحارية» في الولايات المتحدة.

وفيما يخص المذبحة المروعة يؤكد المحلل الأمني أن مطلق النيران ربما كان من خلية صغيرة تحظى ببعض الدعم في منطقة كرايستشيرش التي وقع فيها الهجوم عوضًا أن يكون من «الذئاب المنفردة»، ويدعم هذا التحليل طبيعة الأسلحة الآلية التي لا يمكن أن تكون متاحة في نيوزيلندا دون ترخيص، كما أن الأسلحة التي ظهرت معدلة، وهو أمر يتطلب مهارات فنية واطلاعًا واسعًا، مما يعني بحسب تحليله أن منفذ الهجوم كان منخرطًا في مجتمع نشط من العنصريين الذين ربما قدموا له العون في مغامرته الدموية.

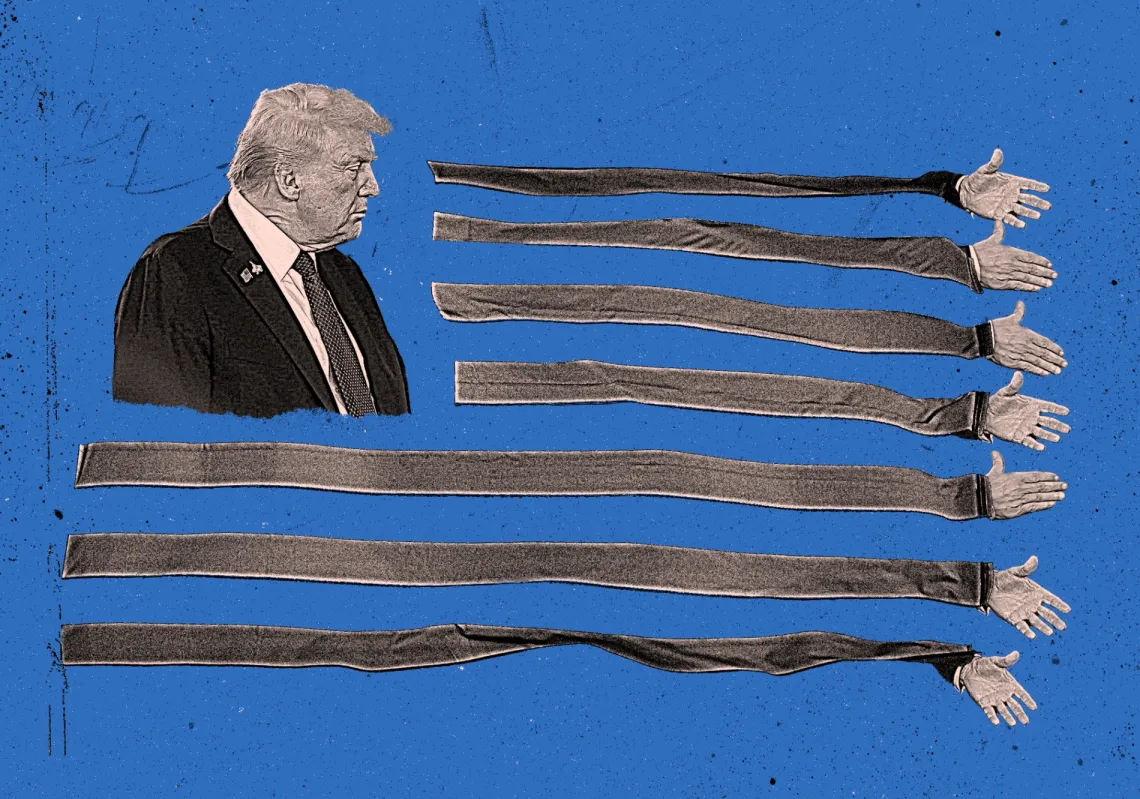

هذه الإفادة من خبير متخصص في ملف الإرهاب تقودنا إلى محاولة فهم قراءة ظاهرة «الإرهاب الأشقر» كما يوصف عنف اليمين المتطرف بدوافع تفوق عرقية، فقراءة الحدث الإرهابي من زاوية التركيز على خلفيات الأشخاص المتورطين في الإرهاب فقط دون محاولة قراءة الظاهرة في إطارها العام جزء من التحيّز المعرفي الذي لا يقود إلى حل، والذي يعني في وجهه الآخر استسهال الحلول الأمنية دون التفكير في التبعات القانونية والمجتمعية، والآثار المدمرة في حالة استقواء شوكة هذه الموجة من الإرهاب، وقدرته على حشد المزيد من المتعاطفين للشعارات التي يرفعها، فجزء أساسي من فهم أي ظاهرة هو الاعتراف بها.

جزء من هذا الاعتراف الذي دشنته جريمة المسجدين في نيوزيلندا، هو أن الإرهاب لا دين له، بل هو أقرب إلى النزعات الوجودية العدمية نحو العنف، وهو كما الإرهاب الذي يمارس باسم الدين لا يقل تأثيرا وفتكا من استقطاب مناصرين له في الخطاب والمرجعيات الفكرية، والدوافع المبنية على تصورات متوهمة أو استدعاءات للتاريخ في شقه المظلم.

الإرهابي مصاب بداء التعصب الذي يقوده دون تفكير نحو خلاص فردي أنتجته خطابات الكراهية حتى غدت «فكرة مسيطرة» يئست من عالم مضطرب غير قابل للعيش لشخصية مأزومة.

ومن المهم مع تجدد الإرهاب من حيث لم نكن نحسب أو نظن، أن نبحث في زواياه اللامفكر فيها، ومن أهمها أزمة الاندماج في المجتمعات الغربية التي تقود بالتالي إلى أزمات متفرعة عنها، كالبحث عن الهوية، ومحاولة الانتقام بشكل لا واع لحالة الرفض المجتمعي، وبالتالي الخيار الأسهل والأكثر نجاعة هو الانتماء لتيار متطرف والعيش معه في عزلة شعورية وانقطاع عن الواقع، لتنتهي حالة الاستقطاب هنا وتبدأ مرحلة التجنيد والعمل، التي عادة ما يتم رصدها في هذه اللحظة، واعتبارها نقطة البداية وعدم التفكير في المرحلة التي سبقتها، يحدث هذا مع إرهاب «داعش» كما هو الحال مع نزعات الإرهاب لليمين المتطرف مع فارق تحول تلك الأفكار المسيطرة إلى تنظيمات، والخشية أن تقود موجات التعصب والتفوق العرقي إلى ذات الطريق المظلم إذا لم يتدخل عقلاء العالم والأكثرية من محبي السلم في مواجهة المشكلة بشجاعة تليق بحجم التحديات.

التصدي لخطابات الكراهية لا يمكن أن تنكون مسؤولية طرف بعينه، فهي ليست حكرًا على الدول الغربية التي تعاني من أزمة اندماج المهاجرين إليها؛ بل حتى الأجيال التي تلت جيل المهاجرين، لكن قراءة حالة التطرف فقط في إطار تصدير الأفكار المتطرفة من بلدان إسلامية، دون فهم الدوافع التي تجعلها تنتعش في بيئات غربية، أصبحت الآن أكثر استعدادا لتصدير أفواج من المتطرفين الذين يحملون حصانة جواز السفر الغربي، كما أن تعدد اللغة والشهادات العلمية العليا التي حصلوا عليها سيجعلهم، ولا شك، النسخة المطورة من الإنتاج الإرهابي الذي قد يضعف لكنه لا يموت؛ لبقاء مقاييس العرض والطلب.

هناك مجموعات، وإن مثلت أقلية من الطرفين، ظلت مقطوعة الصلة عن سياقها العربي والإسلامي، أو سياق المواطنة المؤسسة على قيم علمانية من شأنها ردع الشوفينية العرقية، أو عودة النزعات اليمينية التي أصبحت ظاهرة صاعدة على المستوى السياسي لكن تأثيراتها قد تنفلت من قيودها القانونية والمدنية لتهبط في مربع العنف الذي يكلف العالم أثمانًا باهظة كما رأينا.

وفي ذات السياق، لا بد من القول بأن ثمة مجموعات في الأجيال الجديدة تعيش إشكالية الهويّة المضطربة في زمن العولمة سببها ارتباك مفهوم «الإسلام الأوروبي- الغربي» بما يعنيه من مفاهيم كبرى وأساسية حول الذات والآخر، فهؤلاء ولدوا ونشأوا وتعلموا في مدارس الغرب وذهبوا بعيدا في القيم الأميركية والغربية حتى حانت لحظة اضطراب «الهويّة» القلقة الباحثة عن لحظة مصالحة لا تجدها في ثقافتها الأصلية، كما أن ثقافتها الطارئة لا تمنحها اندماجا كاملا في مجتمع يعيش طبقية غير معترف بها بسبب قوة القانون والمساواة النظرية.

المسألة الأكثر إلحاحا والتي لا يعاني منها الغرب وحده، هي مسألة الاندماج في الغرب بين الأجيال الجديدة والحضور الإيجابي في المجتمعات الغربية، وأيضا هو الحال بين المجموعات والتيارات الدينية ومجتمعاتها الطبيعية في السياق العربي والإسلامي، فـ«الكادر» الإسلاموي سواء كان منتمياً لمجموعة متطرفة أو معتدلة يعيش نظرية «العزلة» المتعالية على المجتمع بفوقية صنعها تحول المتدينين إلى طبقة اجتماعية ذات نزوع سياسي معارض إجمالا (ربما الاستثناءات الوحيدة لتيار السلفية العلمية) الذي لا يزال حتى الآن أمينا لفكرة الاستقرار لكن بمضامين تراثية، وبالتالي فالحالة الدينية المعاصرة برمتها، إذا أردنا الإجمال، تعاني أيضا من أزمة الاندماج، على مستوى المفاهيم أو طريقة العيش أو حتى القناعات المؤثرة في الاندماج الاجتماعي والسلم الأهلي، وهو الأمر الذي يحيلنا إلى فجوة عميقة أخرى بين المؤسسات الدينية والحكومات الغربية أو حتى العربية بشكل أقل، لكنها تظل أزمة حقيقية ومتجذرة، مرجعها عدم ثقة الطرفين لأسباب كثيرة، وحتى تلك المنظمات التي تحاول لعب دور الوسيط هي أقرب إلى شركات العلاقات العامة، منها إلى فاعل حقيقي في تجسير تلك الهوة وإعادة طرح مفهوم الاندماج.

ظاهرة الإرهاب لم تقف عند حدود التناول السياسي، أو التأطير القانوني، بل أصبحت متشابكة تتداخل صورها وأنماط فاعليها وخلفياتهم وتؤثر في ارتباك المشهد منذ صعودها إبان أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أنتجت تجليات كثيرة فأصبحنا نرى إرهاب الذئاب المنفردة، وإرهاب الأقليات، والإرهاب المضاد لليمين المتطرف، والإرهاب الإلكتروني والبيولوجي، وربما شهدنا تجليات جديدة لتلك الظاهرة التي تهدد أمن العالم دون أن تحظى بقعة منه بضمان السلامة من لظى جحيمه.

ووفقًا للفيلسوفة الألمانية حنة أردنت، التي عاشت فترة عصيبة مع الإرهاب النازي، فإن الإرهاب هو بالأساس سلوك في غاية العنف يمارس لرج بنية الدولة، فهو مفهوم قائم على حل التناقضات بالقوة، شكل من أشكال اليأس التام، يعبر عنه المنخرطون فيه على طريقة الاقتصاص والانتقام، هذا الانتقام الذي لا يستحضر أي معنى من معاني العنف وعلاقته بتغيير الوضع القائم.

الأكيد أننا إزاء تطابق لافت في ملامح العقل الإرهابي بنسخته العربية أو الغربية أو اللامنتمية يقودنا إلى ضرورة قراءة الظاهرة في جذرها الفكري والآيديولوجي، وليس الاقتصادي والاجتماعي فحسب؛ فكثير من الإرهابيين لا يعانون من أي مشكلات في هذا الاتجاه، بل إن قراءة خطابه قبل العملية توضح مدى حالة الاستقرار النفسي التي تملأ قلبه، مما يحيلنا إلى أهمية قراءة العنف من زاوية الدافع أو ما يسمى «الفكرة المسيطرة» التي تطرحها الدراسات الأمنية ذات الصلة بالدوافع النفسية، بحيث تنتهي قيمة الوجود لديه، لأنه يأمل في حياة أخرى، وفق رؤيته الضيقة التي لم تعد تتسع لها الحياة الحقيقية في الواقع الذي يعيشه، أو من المفترض، على أقل تقدير، أن يتعايش معه.