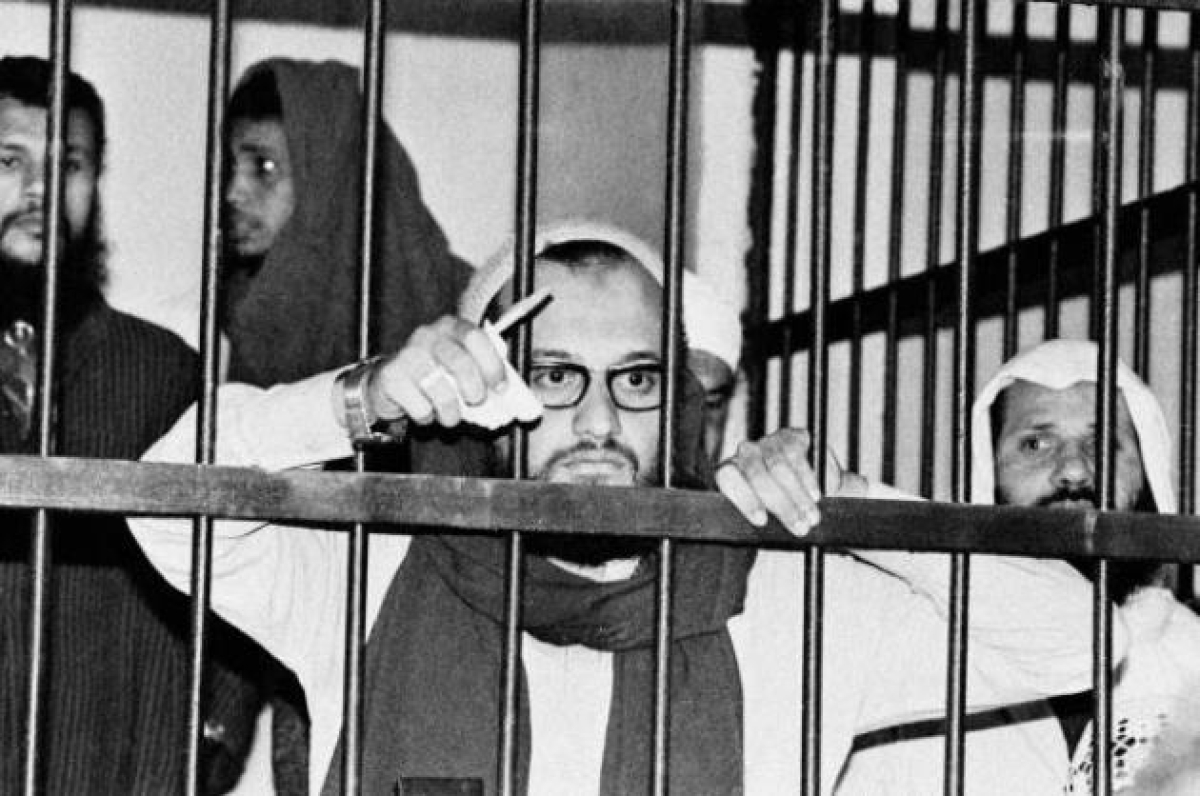

• زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري طبيب وإخصائي في الجراحة.. والمغربي سعيد التسولي أخطر خبراء التنظيم القاعدة في المعلوماتية[/caption]

• زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري طبيب وإخصائي في الجراحة.. والمغربي سعيد التسولي أخطر خبراء التنظيم القاعدة في المعلوماتية[/caption]

ثمة عدد كبير من المهندسين والأطباء والفيزيائيين والمختصين بالمعلوماتية والبرمجيات، ينتمون إلى جماعات دينية إصلاحية وسلفية أو تنظيمات إرهابية ومتطرفة. أما عدد المختصين بالعلوم النظرية والإنسانية، من مؤرخين وعلماء ألسنية وفلسفة واجتماع وعلم نفس وأنثربولوجيا، فهو قليل جدًا، وإن لم يعدم تمامًا. وهذه ظاهرة / مفارقة كبيرة تطرح سؤالاً هامًا يدور حول كيفية تحول أشخاص يتدربون على المنهج العلمي والتجريبي في العلوم الطبيعية والتطبيقية إلى أن يصبحوا متعصبين ومتطرفين ينضمون إلى تيارات وتنظيمات تكفيرية وإرهابية، أو بمعنى آخر: كيف تنتج النظرة الاحتمالية والموضوعية للعلوم الطبيعية نظرة حتمية ومطلقة للفكر والوجود الإنسانييّن وتغذيهما وتغلّفهما بعباءة آيديولوجية؟

لقد كُتب كثير حول هذه الظاهرة / المفارقة، لكنّ المفكرين والباحثين الذين تناولوها وكتبوا عنها غالبًا ما اكتفوا بوصفها وملاحظتها من دون تقديم أي تحليل نقدي عميق لها أو عنها، فليس ثمة تحليل كافٍ وافٍ شافٍ لهذه الظاهرة. فلا أحد توقف طويلاً عند المسلمات والمنطلقات الآيديولوجية والسوسيولوجية والسيكولوجية التي تقف خلفها، ولا تشوف أو تهيأ بالقدر الكافي للمآلات والتداعيات التي تطرحها هذه الظاهرة / المفارقة على أمن وسلامة ومستقبل وأفق المجتمعات العربية والإسلامية.

أولاً: حدود الظاهرة

تشير الخلفية التعليمية إلى ما يقرب من 43 قيادة بارزة داخل جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، إلى أن 30 شخصًا منهم حاصلون على شهادات جامعية في العلوم الطبيعية، أبرزها الطب والهندسة والعلوم بنسبة تصل إلى 70 في المائة. ومن بين هؤلاء حصل 21 عضوا على درجات علمية أعلى وهي الماجستير والدكتوراه بنسبة 49 في المائة، خمسة منهم على الأقل حصلوا على تلك الشهادات من جامعات غربية، في حين هناك 8 أشخاص فقط من قيادات الإخوان في مصر تخصصوا في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية بنسبة تقدر بنحو 19 في المائة، إلى جانب خمسة أشخاص في مجالات أخرى. ولا يوجد بطبيعة الحال أي شخص في الهرم القيادي للإخوان له خلفية تعليمية في مجال الفلسفة أو الآداب. ومن المفارقات أن يكون إجمالي عدد المتخصصين في العلوم الدينية داخل الهرم القيادي لجماعة الإخوان لا يتعدى شخصين فقط وهما: عبد الرحمن البر، وسيد عسكر.

وتبدو الظاهرة واضحة أكثر في كون كثير من رموز وقيادات التيار السلفي في مصر من دارسي الهندسة والطب والعلوم، فالشيخ فوزي السعيد ونبيل الصاوي ومحمد الدبيس ومصطفي العدوي حاصلون على بكالوريوس الهندسة، ومحمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد وسعيد عبد العظيم وياسر برهامي وأسامة القوصي ومحمد سعيد رسلان وعمر عاشور وعماد عبد الغفور حاصلون على بكالوريوس الطب، ومحمد نور ومحمد سالم حاصلان على بكالوريوس علوم. ومحمد عبد المقصود وأشرف ثابت حاصلان على بكالوريوس الزراعة

ومن ناحية ثانية، يبدو لافتًا أن كثيرين من قيادات الفكر «المتطرف» في إطاره العام هم من الوسط الطبي، فزعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري هو طبيب وإخصائي في الجراحة، إذ تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1974، ثم عمل كطبيب وجراح، وكان يمتلك عيادة في حي المعادي بجنوب القاهرة، وشارك عام 1985 كطبيب جراح في مستشفى الهلال الأحمر الكويتي في بيشاور على الحدود الأفغانية– الباكستانية لعلاج المصابين من جراء الحرب الأفغانية السوفياتية. وخالد المساعد أحد مؤسسي العمل المسلح في سيناء هو طبيب أسنان، وهمام البلوي - الذي كان عميلا مزدوجًا لـ«القاعدة» و«سي آي إيه» وقتل سبعة ضباط أميركيين وضابطا أردنيا في تفجير انتحاري عام 2009 في أفغانستان - هو طبيب أيضًا، وقائد جبهة النصرة أبو محمد الجولاني هو طالب طب قطع دراسته للالتحاق بـ«القاعدة». وأبو أنس الليبي كان ينتمي إلى «الجماعة الليبية المقاتلة»، المعارضة لنظام القذافي، ثم انضم إلى تنظيم القاعدة عام 1994، وتقدم بسرعة في صفوفها بفضل درايته في مجال المعلوماتية وأنظمة الاتصالات، وأُلقي القبض عليه في طرابلس يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 من قبل القوات الأميركية الخاصة (قوة دلتا)، وفي أوائل يناير (كانون الثاني) 2015، أعلن عن وفاة أبو أنس الليبي في أحد مستشفيات نيويورك.

وأيضًا المغربي سعيد التسولي، الذي أفرجت السلطات المغربية عنه في أوائل أغسطس (آب) آب 2015، ويعد من أخطر خبراء تنظيم القاعدة في المعلوماتية، والذي كان معتقلا في بريطانيا منذ عام 2007، ومعروف باسم «العميل 007»، حيث عمل لصالح «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، وابتدع طريقة لتحويل شرائط الفيديو المخيفة إلى شكل قابل للبث على شبكة الإنترنت. واعتبر عدد من الصحف الأجنبية منها «واشنطن بوست» أنه يتميز بمهارات فائقة، ويعد أستاذا في اللصوصية والبرمجة وتنفيذ هجمات على الإنترنت وإتقان التصميم الرقمي والإعلامي، وأكبر خبير «متطرف» في كل ما يتعلق بالإنترنت.

ثانيًا: داعش والنصرة و«جهاد الأطباء»

طوال الثمانينات الماضية، وخلال فترة احتلال السوفيات لأفغانستان التي قاربت عشر سنوات، كانت التنظيمات «الجهادية» هناك، هي أول من بدأ تدشين حملة تجنيد الأطباء إبان «الجهاد الإسلامي» ضد «الإلحاد السوفياتي»، بعد أن التحق بصفوفه عدد كبير من الأطباء الذين ذهبوا للإغاثة الإسلامية، وانتهت بانخراط كثير منهم في القتال والانضمام إلى صفوف تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن في التسعينات الماضية.

وبعد مضي أشهر معدودة على بداية الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011، بدأت دعاوى ما يسمى «جهاد الأطباء» النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تسابقت الجماعات المتطرفة والمتورطة في الصراع نحو تجنيد من أطلقوا عليهم «ملائكة رحمة الجهاد»، لاستغلالهم في علاج الإصابات الواقعة بين صفوفهم من جراء المعارك الدائرة.

ثالثًا: محاولة للتفسير

ظاهرة بهذه الغرابة، التي تصل حد المفارقة المدهشة، من المؤكد أن لها أبعادًا وأسبابًا عدة يتداخل فيها السياسي والآيديولوجي مع السوسيولوجي والسيكولوجي:

1 - يشكل اتساع مدى الحريات السائدة في المجتمع، التي تنعكس على شكل العلاقة بين العلم والدين عموما، وفي داخل التنظيمات الدينية تحديدًا، جانبًا مهمًا في تفسير هذه الظاهرة / المفارقة، ففي المجتمعات التي تعلي من شأن الحريات تتسع آفاق التفكير النقدي وتُقتلع جذور التفكير اليقيني، وفي المجتمعات التي تنحسر فيها حريات التفكير، أو تضع ضوابط له أو قيودًا عليه، يطغى ويسود التفكير المطلق واليقيني ويقل أو يتضاءل التفكير النقدي والجدلي. ولا ننسى أن نظام التعليم القائم حاليًا على التلقين لا يهيئ عقلية الطالب من البداية للحوار والنقاش وأعمال العقل.

2 - من الطبيعي والمنطقي أن تلجأ الحركات والتنظيمات السياسية والدينية إلى محاولة توظيف العلم والعلماء بقوة لتحقيق أهدافها وغاياتها، لذا فإن النخب العلمية تصبح في مرمى محاولات الاستقطاب والتجنيد في صفوف هذه التنظيمات والحركات، سواء لأسباب تتعلق بكون هؤلاء العلماء نخبة أو صفوة متميزة في مجالاتهم، أو لأنهم يمثلون «رأسمال اجتماعي»، نظرا لما يحظون به من هيبة ومكانة في المجتمع، تتعلق بكونهم قدوة في التفوق والنبوغ، والتي تجعل منهم مصدر قوة في دعم «مظهر» و«مكانة» التنظيم أو الجماعة بين الناس، وأداة رئيسية في تعزيز نشر آيديولوجيتها بين الجماهير، وتأكيد وجودها المتميز و«نفاذيتها السياسية» في المجتمع.

3 - في المقابل، وجدت كثير من الدراسات السوسيولوجية والسيكولوجية أن انضمام العلميين إلى الحركات والتنظيمات المتطرفة، نبع من تراكمات مشاعر «الإحباط» أو «الحرمان النسبي»، الذي يقصد به الفجوة بين التوقعات والوقائع. فكثير من هؤلاء العلماء غالبًا ما يكونون من المتفوقين الذين لا يجدون فرصتهم المناسبة، إذ وجدت أصلا، في المجتمع، بسبب شيوع ثقافة الواسطة والمحسوبية وتفشي الفساد وتقديم أهل الثقة على أهل الخبرة، فتتملكهم مشاعر الإحباط والسخط على المجتمع والسلطة السياسية القائمة عليه، لا سيما أن معظم المتفوقين لديهم إحساس عالٍ بالذاتية، ولا نقول النرجسية، التي تجعلهم يتصورون أن المجتمع سوف يأخذهم على أكف الراحة، يقدرهم وينزلهم منازلهم ويمنحهم أكاليل الغار والفخار، وعندما لا يجد هذا الشخص النابغ أو المتفوق لا التقدير الملائم ولا الفرصة المناسبة، يصبح لقمة سائغة وهدفا سهلا لـ«الاستقطاب» و«الاختطاف» من جانب الحركات والتنظيمات الدينية والمتطرفة، والوقوع في براثنها وجرائمها، عبر تقديمها له مبررات ومسوغات شرعية ودينية يغلّف بها رغبة «الانتقام» و«الثأر» التي تعتمل في نفسه تجاه هذا المجتمع وسلطته السياسية.

4 - على أن هذا لا ينفي أن هناك علماء ومهندسين وأطباء حياتهم المعيشية مستقرة، لكن تتملكهم رغبة جارفة نحو المغامرة، وبعضهم يجد في الانضمام إلى حركات ومنظمات متطرفة وإرهابية طريقا لتأكيد ذاته، لنفسه وللآخرين، وقدرته على امتلاك مهارات، مثل صناعة القنابل، ومثل هؤلاء في الحقيقة مرضى، أو مهتزون نفسيًا، حتى وإن لم يظهر ذلك عليهم بالضرورة. وهم مختطفون – ذهنيا – من مجموعة قيادية، قد تكون أدنى منهم تعليما وفهما، استطاعت أن تبث في عقولهم أفكارا غلّفتها بتفسيرات دينية، مستغلة توجهاتهم الدينية، فتسلطت على عقولهم، واستطاعت التحكم في تصرفاتهم وتحركاتهم.

5 - ثمة حقيقة أخرى تشير إلى أن العلماء والأطباء والمهندسين، بسبب ضيق وقتهم وطبيعة تخصصهم العلمي الضيق والبحت، لم يعد لديهم الوقت أبدا ليقرأوا القرآن أو كتب الحديث النبوي الكبرى في متونها الأصلية، ولا يخطر في بالهم أن يتساءلوا عن كيفية وظروف تشكل التركيبة الاجتماعية والتاريخية للشريعة الإسلامية. وهم أيضًا لا يعبئون إطلاقا بعلم تأويل النصوص الدينية، ولا بتفسيرها بطريقة عقلانية نقدية حديثة. كما لا يعبأون بعلم التاريخ، أي موضعة التراث الإسلامي داخل منظور تاريخي. ولا يخطر في بال هؤلاء أيضًا أن يقرأوا كتابًا في الفلسفة أو أن يلقوا على الأمور نظرة التأملات الفلسفية العميقة. وتتجلى خطورة هذه المسألة مع الأخذ في الاعتبار غياب تدريس مادة الدين بالمدارس – كمادة أساسية – تعرف الطالب بأصول العقيدة الدينية الصحيحة، دون تحريف أو تلاعب بالمعتقدات الدينية.

6 - رغم أن التطرف والتعصب يمثلان ظاهرة إنسانية نسبية لا تقف عند حدود التدين ولها أوجه متعددة في اتخاذ مواقف متشددة وعاطفية، فإن الشخص الأصولي يؤمن بصحة قناعات محددة على نحو مطلق وجذري ويرفض الجدل والنقاش والنقد والنقض والتنوع والاختلاف في الآراء، ولا يكتفي بأن تكون هذه هي قناعاته ومعتقداته الذاتية، وإنما يسعى لنشرها بين الآخرين أو فرضها عليهم. ولهذا فالناس، في نظره، إما معه وإما ضده، إذ يتسم الفكر اليقيني، والآيديولوجي عموما، بالحدة في الثنائيات عبر التأكيد على التعارضات المزدوجة بين الفضيلة مقابل الرذيلة، والحشمة مقابل السفور، والأصيل (التراثي) مقابل الدخيل (الحداثي)، وبالتالي فإن تشخيص العلاقة بين هذه التعارضات يتم بإضفاء الخير على طرف والشر على طرف آخر بصفة مطلقة، ما ينشأ عنه تصوير تمايز هذه المنظومة على أنه مبدأ إلهي.

7 - حين يلتقي التطرف الديني مع التطرف العلمي في شخص واحد يترتب على ذلك مزيج من التفكير ورؤى للعالم متعصبة في اعتمادها على الدين أكثر من ارتباطها بالعلم، فإن العلماء غالبًا ما يكونون أفرادًا ذوي «بعد واحد»، باستعارة تعبير الفيلسوف الأميركي، الألماني الأصل، هربرت ماركوزه، ينظرون إلى المواقف والظواهر والأشياء لا نظرة جزئية / نسبية، بل نظرة شمولية / كلية، تتوزع ألوانها ما بين الأبيض والأسود ولا ثالث لهما، وتتحدد مواقفها وآراؤها ما بين «مع» أو «ضد»، وبلغة العلم والمنطق، فإن نظرتهم تختزل الظواهر والمواقف في قضايا منطقية ينبغي أن تأتي نتائجها مطابقة لمقدماتها، ومعادلات رياضية (حسابية) ينبغي أن يأتي برهانها مطابقًا لمعطياتها.

وهذه العقلية ذات التفكير الأحادي نتاج للوضعية المنطقية المفرطة التي تختزل العالم والوجود الإنساني في مجرد نسق يمكن تصميمه وفكه وتركيبه، وهكذا ينمو التعصب المزدوج عبر انصهار الأصولية العلمية والأصولية الدينية معًا في عقلية واحدة متصالحة ومنسجمة تماما مع ما قد يبدو متناقضًا، أو مع ما قد يمثل ظاهرة لا تخلو من مفارقة مدهشة.