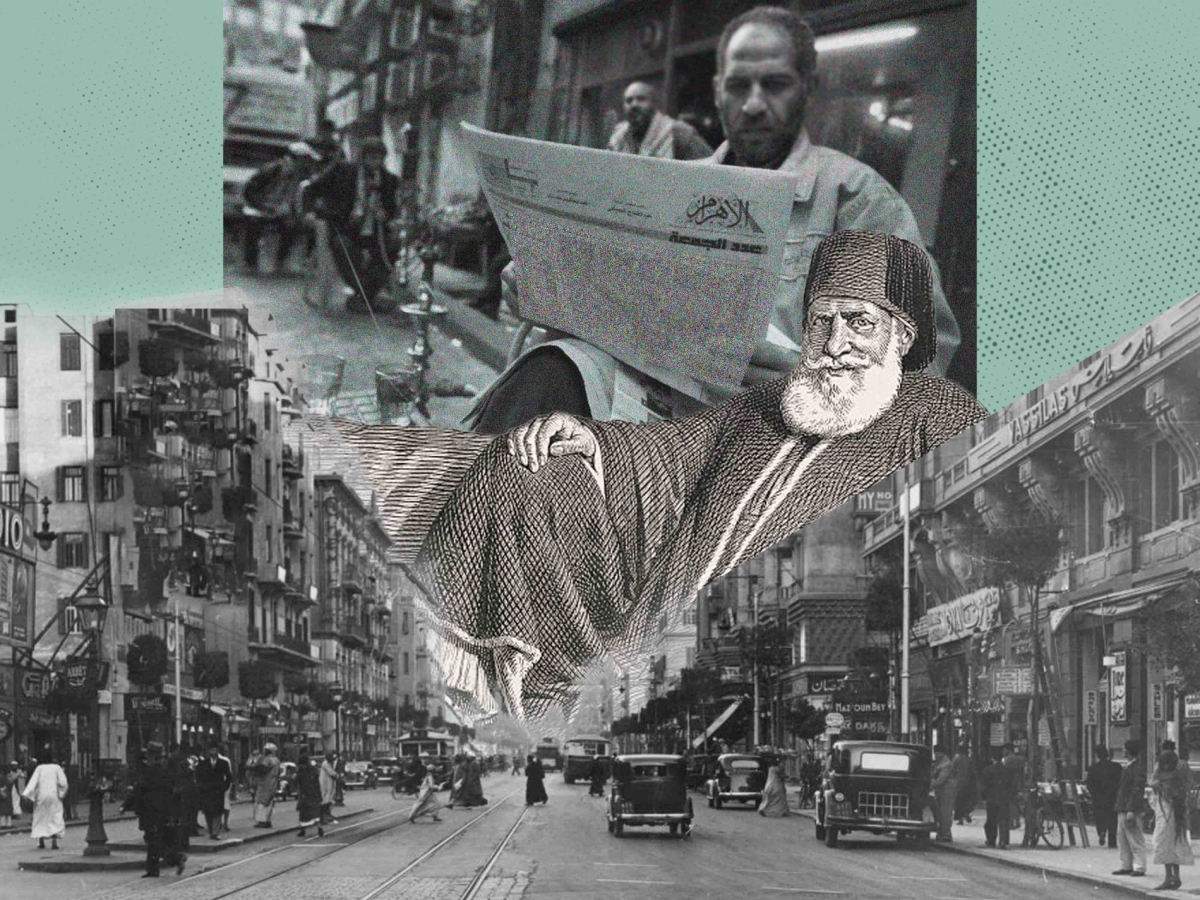

نشرت جريدة "الأهرام" المصرية الغراء بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2025 مقالاً للكاتب والمفكر السياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب، بعنوان "نداء إلى باشاوات مصر"، ناقش فيه فكرة إعادة إحياء الألقاب والرتب المدنية مثل "الباشا" و"البك" في مصر، والتي أُلغيت عقب قيام ثورة يوليو 1952، ويرى أن ذلك الإلغاء لم يكن إيجابياً بالكامل، إذ إنها كانت لتكريم من قدم خدمات جليلة للبلاد، واستشهد بلقب "فارس" الممنوح للجراح المصري الدكتور مجدي يعقوب في بريطانيا.

واقترح المفكر السياسي القدير عودة منظمة لها، بحيث تُمنح بمعايير صارمة وموضوعية عبر هيئة متخصصة وموافقة البرلمان، لتكريم من يقدمون إسهامات جليلة في الثقافة، والصناعة، والزراعة، وذكر عدة أسماء لشخصيات عامة ورجال أعمال كأمثلة لمن يستحقونها، وأضاف أنها من شأنها تشجيع الأثرياء على المساهمة بشكل أكبر في الحياة العامة، مما يعزز دورهم في خدمة المجتمع المصري الذي يراه أهم من دور الدولة.

ويثير هذا الاقتراح عدة تساؤلات جوهرية منها، ما المقصود بالرتب المدنية والألقاب؟ وهل يتوافق ذلك مع طبيعة النظام الجمهوري في مصر؟ وهل يتعارض ذلك المقترح مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا مبادئ العدالة الاجتماعية ونبذ الطبقية، واعتماد نمط الدولة الحديثة المنصوص عليها في الوثائق الدستورية والدساتير المصرية المتعاقبة بعد ثورة يوليو 1952؟ وما هي العقبات الدستورية والقانونية والاجتماعية التي قد تواجه المقترح؟ وهل لإعادة إحياء تلك المنظومة أصلاً جدوى حقيقية في خدمة الحياة العامة في مصر؟ وهل هناك بدائل أخرى تتوافق مع الدستور وروح الجمهورية؟

المقصود بالرتب المدنية والألقاب

يمكن تعريف "الرُتب المدنية والألقاب" بأنها تسميات لمراتب اجتماعية أو وظيفية تُمنح لأفراد تكريماً لمكانتهم الاجتماعية أو خدماتهم للدولة، وتشمل كذلك أنظمة النبالة والشرف والفروسية التي ترسّخت في السياقات الملكية والإقطاعية.

ففي أوروبا، حيث كان النظام الإقطاعي مهيمناً، نشأت هذه الأنظمة ضمن هرم طبقي صارم، وارتبطت النبالة والخدمة العسكرية أو السياسية، ومنحت ألقاب مثل "دوق"، "بارون"، و"سير"، يُصادق عليها رأس الدولة (الملك أو الإمبراطور) وتُرافقها امتيازات قانونية واجتماعية. أما في الشرق، فرغم وجود ألقاب مثل "باشا" و"بك" و"أمير"، فإنها كانت تُمنح غالباً بقرار تكريمي، دون أن تؤسس لطبقة وراثية مغلقة، بل كانت أكثر مرونة ومرتبطة بالكفاءة أو الولاء السياسي. ينعكس هذا الفارق في البنية القانونية والتاريخية، حيث تطورت في أوروبا أنظمة قانونية تُكرّس الامتياز الطبقي، بينما ظلت في الشرق أقل وضوحاً وصرامة.

تطور منظومة الرتب المدنية والألقاب في مصر

عرفت مصر منظومة الرتب والألقاب منذ أقدم العصور وتعددت أشكالها واختلفت وتنوعت وفقاً للتطور الذي طرأ على شكل الدولة ونظام الحكم فيها، إلا أنه يمكن القول إن منظومة الرتب المدنية والألقاب في العصر الحديث بدأت فعلياً عقب دخول العثمانيين مصر 1517 وتحول مصر من دولة وسلطنة مستقلة إلى ولاية عثمانية.

فترة الحكم العثماني لمصر: بين عامي (1517-1805) استأثر السلطان العثماني وحده بمنح الألقاب والرتب المدنية في مصر، فكان يُمنح والي مصر رتبة ولقب "باشا"، ومعناها حاكم عسكري، وتذهب بعض الآراء إلى أن أصلها يرجع للغة التركية، تعني "رأس، أو زعيم أو قائد"، فيما ذهبت آراء أخرى أنها كلمة فارسية مأخوذة من كلمة (بادي-شاه)، وهي تعني العامل بأمر السلطان.