لطالما كانت الجزيرة العربية تصور في الوعي العام باعتبارها أرضا قاحلة يغلب عليها الجفاف والصحاري الممتدة بلا نهاية، لكن الدراسات الحديثة تكشف أن هذه الصورة ليست ثابتة على مدار التاريخ الجيولوجي والبشري.

فخلال الفترات الجليدية والهولوسينية، عرفت هذه المنطقة تحولات مناخية جذرية جعلتها في أحيان أشبه بواحات خضراء غنية بالبحيرات والأنهار الموسمية. هذه التحولات لم تكن مجرد خلفية طبيعية؛ بل شكلت الإطار الذي ولدت فيه قصص البشر الأوائل، وصاغت علاقتهم بالمكان، وساهمت في تشكل أنماط حياتهم، من الصيد والترحال إلى بدايات الاستقرار الزراعي.

تكمن الأهمية العلمية لهذه التحولات في أنها تساعدنا في سد فجوات كبيرة في تاريخ البشرية. ففي حين أن مصر وبلاد الشام والعراق وشرق أفريقيا تمتلك أرشيفا أثريا أوضح، فإن الجزيرة العربية كانت لفترة طويلة بمثابة "الصندوق الأسود" في رحلة الإنسان القديم. لكن خلال العقود الأخيرة، ومع بروز تقنيات متقدمة في التحليل الرسوبي والدراسات المناخية، بدأت تتكشف صورة جديدة تبرز أن الجزيرة لم تكن هامشا، بل مركزا حيويا لعب دورا محوريا في تفاعل الإنسان مع البيئة.

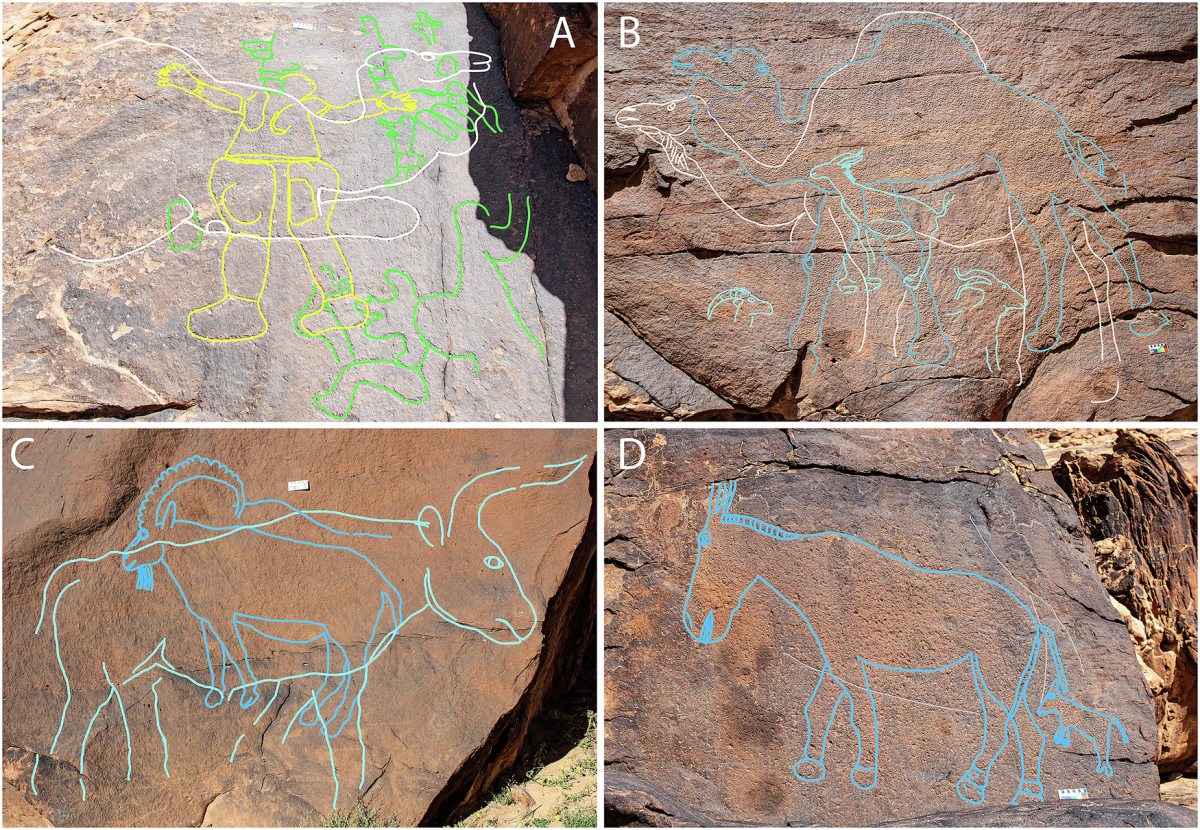

واليوم، وفي اكتشاف أثري مهم، تم العثور على نقوش صخرية بالحجم الطبيعي تصور الجمال والغزلان وحيوانات أخرى في المملكة العربية السعودية، يعود تاريخها إلى ما بين 12800 و11400 سنة مضت.

وتقدم هذه الاكتشافات الجديدة دليلا قاطعا على الاستيطان البشري في بيئة كانت تعتبر قاحلة في ذلك الوقت، وتلقي الضوء على فترة غامضة في السجل الأثري للمنطقة.

كانت هناك فجوة كبيرة في الأدلة الأثرية على وجود الإنسان في شمال الجزيرة العربية بين 25000 و10000 سنة مضت، وهي فترة اتسمت بالجفاف الشديد. ورغم أن المجتمعات البشرية في الشرق الأوسط كانت ناجحة في تبني ممارسات الزراعة والرعي في بيئات مختلفة، فإن النشاط البشري في شمال الجزيرة العربية كان يسجل عادة بداية من نحو 10000 سنة مضت، ومرتبطا بالواحات.

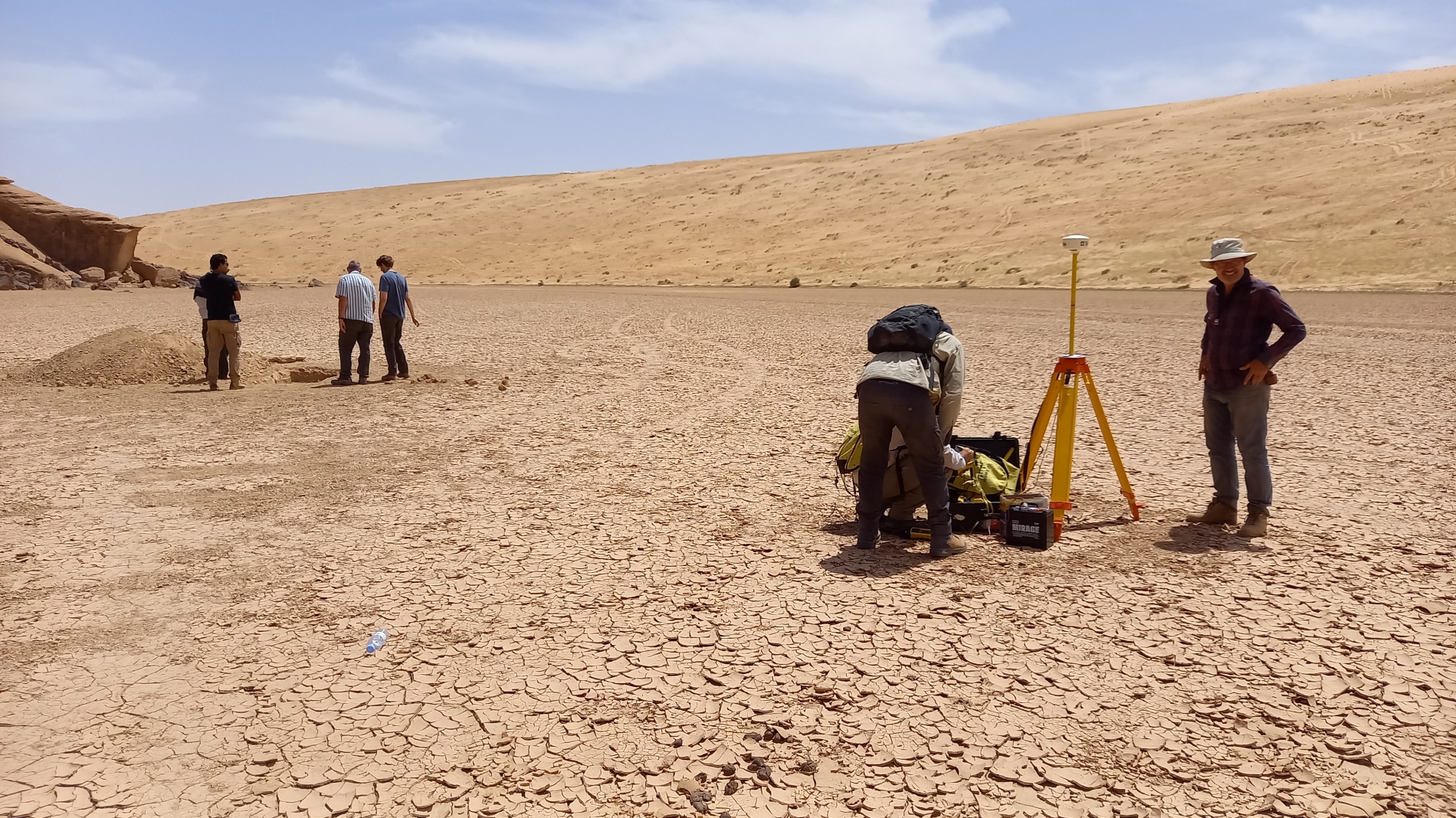

لكن هذا الغموض بدأ يتلاشى بفضل دراسة نشرت في دورية "نيتشر كومينكيشن" التي تقدم نتائج مسوحات وحفريات أثرية أجريت في صحراء النفود شمال المملكة العربية السعودية، التي تملأ الفجوة حول وجود الإنسان في هذه المنطقة قبل نحو 12000 عام.

يشير تحليل الرواسب في المنطقة إلى أن البيئة كانت قاحلة، ولكن مع زيادة توافر المياه على شكل بحيرات موسمية تقريبا منذ 16000إلى 13000 سنة مضت، ودعم هذا التوافر المتزايد للمياه الحياة البشرية، وهو ما أكدته الاكتشافات.

تم اكتشاف أكثر من 130 نقشا بالحجم الطبيعي، تصور الجمال، والوعل، والخيول، والغزلان، وثيران الأوروك، بعضها يتجاوز ارتفاعه المترين، بالإضافة إلى تصويرات أصغر للجمال والبشر. ويشير هذا الإنتاج الفني الضخم إلى وجود مجتمع مستقر نسبيا وقادر على استغلال الموارد المتاحة.