في إطار تزايد اهتمام الدول بخلق وتعزيز دور للقطاع الخاص في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل (مرافق السجون والمنشآت العقابية والإصلاحية سابقا)، تلجأ الكثير من الدول إلى "خصخصة السجون" كأحد هذه الحلول، وهي تجربة ليست بالجديدة في كثير من الدول الغربية، تقوم على مفهوم الشراكة بين الدولة مع شركات خاصة لتولي إدارة العمليات داخل هذا المرفق، بهدف رفع مستويات الأداء فيه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيه عن طريق استغلال قدرات القطاع الخاص وتوظيف التقنيات المتقدمة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأساليب المبتكرة في الإدارة، بما يساهم في حماية ودعم حقوق النزلاء وتحقيق بيئة أكثر فاعلية تسهل عملية تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مما يفسح المجال أمام مقاربات جديدة لمعالجة التحديات القائمة وتحقيق نتائج أفضل، مع دعوة لوجهات نظر متنوعة حول إمكانية تطبيق هذه الشراكات في سياقات مختلفة.

وعلى الرغم من أن مصطلحي "السجون الخاصة" أو "خصخصة السجون" ليسا من المصطلحات الشائعة في الثقافة القانونية العربية، إلا أن هذا الطرح ليس بجديد في الأدبيات التقليدية لعلم الإجرام (Criminology) وعلم العقاب (Penology)، فرعا العلم اللذان تقوم عليهما دراسة القانون الجنائي والعقابي المعاصر، حيث سبق مناقشته وتحليله مرارا في كتابات فقهاء القانون الجنائي والعقابي خلال القرنين الـ18 والـ19، وطُرحت عدة تساؤلات جوهرية بشأن ذلك الموضوع، أهمها: ما هي المبررات الفلسفية لمؤيدي خصخصة السجون؟ وكيف يتعارض ذلك المبدأ مع سيادة الدولة واحتكارها لسن القوانين وإنفاذها وتطبيق العقوبات واحتكار الدولة لممارسة العنف المشروع؟ هل تؤثر خصخصة السجون على جودة رعاية وتأهيل السجناء؟ هل يمكن لخصخصة السجون أن تحقق توازنا بين الربح الاقتصادي والعدالة الجنائية، أم إنها تهدد بتفاقم المشكلات الاجتماعية القانونية والجنائية؟ هل تمثل خصخصة السجون حلا اقتصاديا فعالا لتقليل التكدس في السجون، أم إنها تفتح الباب لانتهاكات حقوقية؟ هل غيرت خصخصة السجون السياسة العقابية في الدول التي تبنت هذه التجربة؟ هل نجحت تجارب الدول في ذلك أصلا، أم إنها لم تكن ذات جدوى فعلية؟

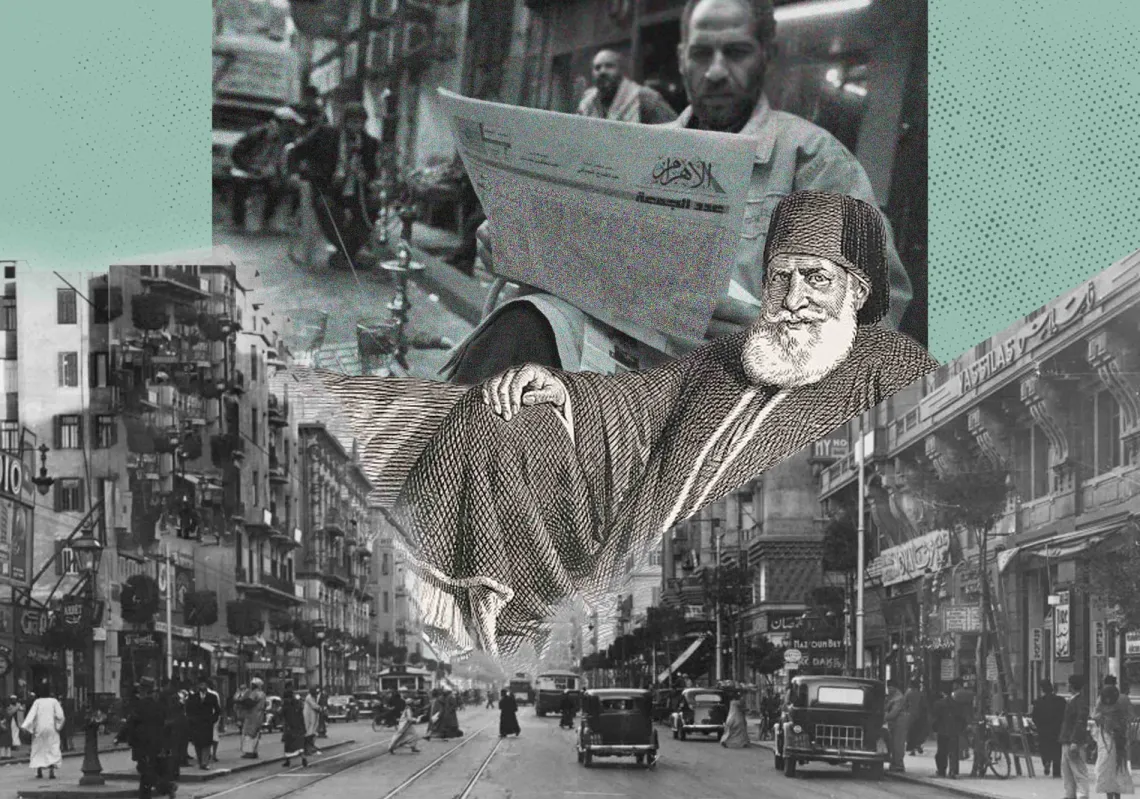

تطور فلسفة السجن

لم تظهر فكرة "السجن" كعقوبة أساسية في أغلب المجتمعات القديمة، باستثناء الدول ذات الحضارات الكبرى مثل مصر والعراق واليونان والإمبراطورية الرومانية، فكان غالبا ما يتخذ رد الفعل على الجريمة شكل الانتقام الفردي أو القبلي، ثم تطور إلى نظام الدية والقصاص، ومع بزوغ فجر الدولة الحديثة، وتحديدا بعد أفكار فلاسفة العقد الاجتماعي، تنازل الأفراد عن حقهم في الاقتصاص لصالح كيان أكبر وهو الدولة، التي أصبحت تحتكر حق استخدام القوة وتوقيع العقاب، وهو ما يطلق عليه الفقه الدستوري "احتكار العنف المشروع" (Monopoly on legitimate violence) ، والذي يعد ركيزة أساسية من ركائز ممارسة الدولة لسيادتها.

فالدولة وحدها هي من تملك الحق في تعريف الجرائم، ومحاكمة المتهمين، وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وهذا الحق هو مظهر من مظاهر ممارسة سيادتها وهيبتها، وتعبير عن العقد الاجتماعي الذي يربطها بمواطنيها، فالعقوبة ليست انتقاما، بل هي رسالة من المجتمع بأسره، عبر مؤسسات دولته برفض سلوك إجرامي معين، وتأكيد على سيادة القانون.

فظهرت السجون الحديثة في القرنين الـ18 والـ19، متأثرة بأفكار رواد الإصلاح من المدارس الفلسفية القانونية المختلفة مثل المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الوضعية والمدرسة الاجتماعية، الذين دعوا إلى أنسنة العقوبة والتركيز على الإصلاح والتأهيل بدلا من مجرد الإيلام والعقاب والانتقام، ومنذ ذلك الحين، أصبحت إدارة السجون وظيفة أساسية من وظائف الدولة، تتولاها أجهزة متخصصة تابعة لوزارات الداخلية أو العدل.