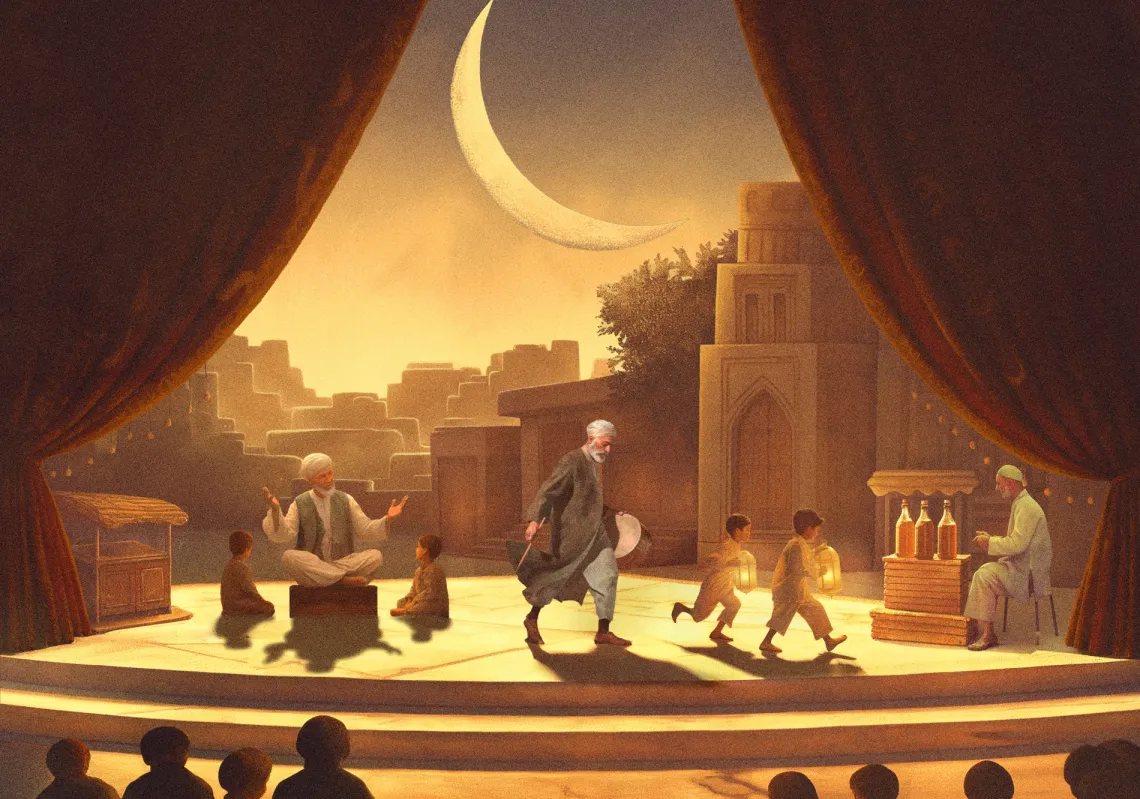

كان يمكن الكاميرا التي أحضرها والده من بلغاريا أن تكون مجرد هدية يفرح بها الابن الشاب ويلتقط صورا لأهله وأصدقائه في المدرسة، إلا أنها كانت أول خطوة للفنان السوري فصيح كيسو ليكون مصورا فوتوغرافيا محترفا، ويذهب الى بيروت ليدرس في معهد الفنون الجميلة، ومنها الى ملبورن في أستراليا حيث تابع دراساته العليا، بينما كان في الأثناء يطور المواد التي يعمل عليها والأساليب التي يمزجها، وينتقل بين التصوير والفيديو وفنون الأداء المعاصرة، مؤرخا لتجاربه وأفكاره التي ظلت مرتبطة بالأمكنة التي عاش فيها، وظلت على صلة أيضا بالبيئة الثرية التي جاء منها.

من تجاربه في العري في البداية في بيروت، التي اصطدمت بالمنع والتضييق، إلى أعماله وعروضه العديدة في أوستراليا وفي سوريا، والتي أيضا شهدت أنواعا أخرى من المنع والاعتراض باسم الخصوصية والعيب وباسم الاحتجاجات النسوية ضد تصوير الموديلات النسائية من قبل فنان عربي. ولكن هذا لم يمنع فصيح كيسو من متابعة عروضه وأعماله التجريبية التي تعددت فيها المواد والاختصاصات، فخلط الصورة مع الأرابيسك والفن المفهومي. صنع مقاربات تجديدية بين عروض الفيديو والأداء التعبيري الجسدي المباشر. كل ذلك صنع هوية ومزاج هذا الفنان السوري الذي وضع بصمته في عالم التجهيز والفنون المتعددة الوسائط، وأخذ مكانه اللائق داخل تيارات الفن الأوسترالية المعاصرة. هنا حوار "المجلة" معه حول تجربته.

- ولدت في قرية صغيرة في أقصى شمال شرق سوريا. في تلك البيئة المعروفة بتعددها الإثني والديني والاجتماعي، كيف نشأ اهتمامك بالفن؟ وماذا كانت المؤثرات التي لعبت دورا في ذلك؟

نعم ولدتُ في قرية اسمها سيكر تحتاني، تابعة لمحافظة الحسكة وكانت مكونة من أحد عشر منزلا طينيا، وكان سكانها كلهم من السريان. رجالهم يلبسون الكوفية والعقال، ونساؤهم ثيابا كثياب النساء الكرديات. وكانت القرية تتجاور مع قريتين، الأولى يسكنها عرب وفيها أحد شيوخ قبيلة شمّر، بينما الثانية يقطنها أكراد كانوا يترددون إلى بيتنا لأن والدي كان يعمل معهم ويتحدث معهم الكردية بطلاقة.

عشت داخل هذا التعدد الثري مع جيراننا العرب والأكراد. وحين انتقلت وأنا في الصف الرابع إلى الحسكة، كان البيت الذي اشتراه والدي يقع في وسط المدينة، وكان قريبا من "مكتبة الراشد" التي اطلعت عبرها على المجلات المصورة مثل "سوبرمان" و"تان تان". وكانت "سينما دمشق" مجاورة لسكني. في بيتنا كانت هناك كتب ومؤلفات عالمية مترجمة، ناهيك عن المركز الثقافي في المدينة الذي كانت نافذة صالوننا تطل عليه. كان أصدقائي في المدرسة الثانوية خليطا من القوميات والديانات والأحزاب، وكانت الخلافات بينهم شائعة، في حين كنت أُنسيهم خلافاتهم السياسية عندما أجمعهم لالتقاط الصور التذكارية بكاميرتي التي اشتراها والدي من بلغاريا عندما سافر برفقة أمي وأخي الصغير الذي أصيب بشلل الأطفال، وذلك لمعالجته هناك. تلك الكاميرا كانت الحدث الأهم في حياتي حينذاك. أفلام الأسود والأبيض فقط كانت متداولة، وكانت الكاميرا ترافقني في الرحلات التي كانت من ثقافة أواخر الستينات وبداية السبعينات.