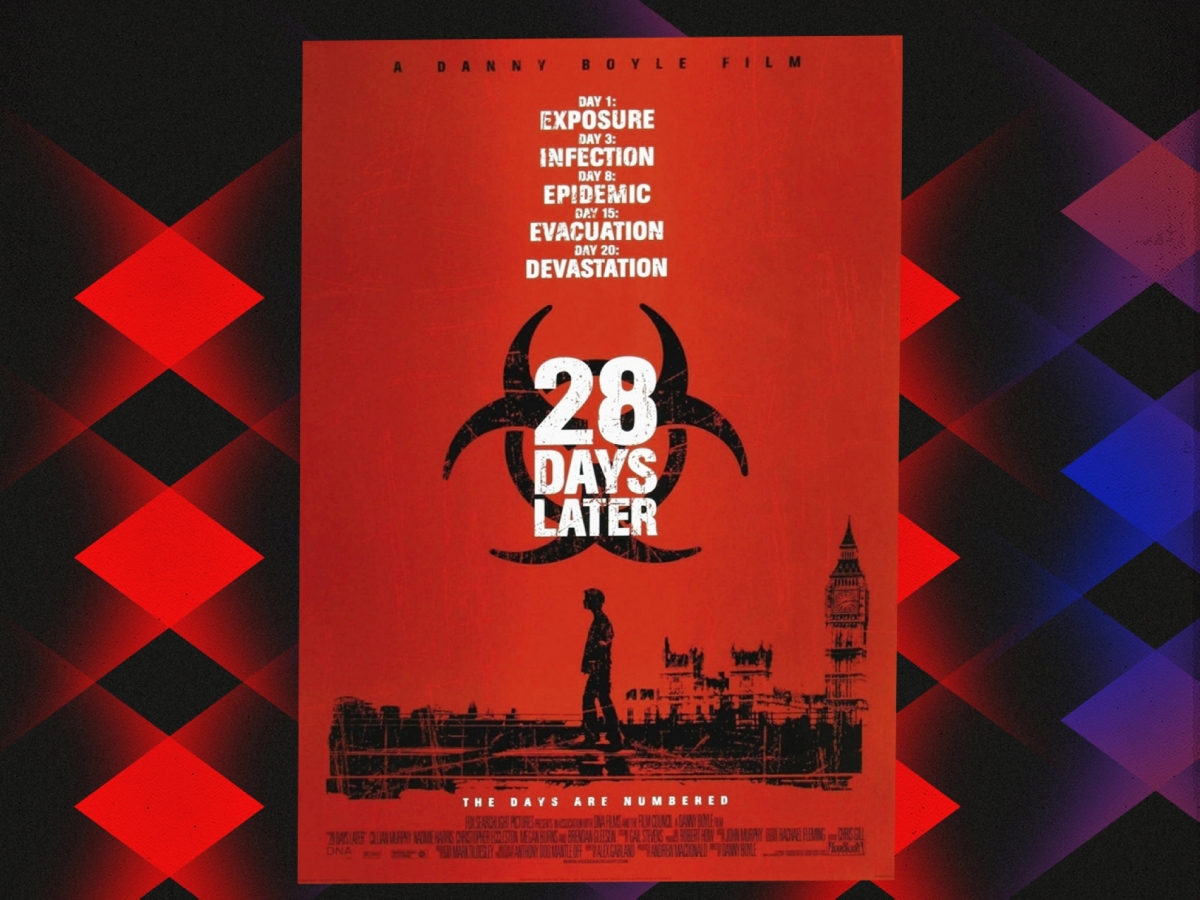

لم يكن الفيلم البريطاني "بعد 28 يوما" 28 days later، من تأليف داني بويل وإخراج أليكس غارلاند مجرد فيلم رعب عادي حين عُرض للمرة الأولى عام 2002، ثم حين عُرض من بعد على القنوات التلفزيونية المتخصصة في بث الأفلام الناطقة بالإنكليزية. ربى الفيلم جمهوره الخاص، مجموعة من الشبان أو اليافعين المغرمين بالسينما، وربما بسينما الرعب، ومن بينهم مجموعة أصغر من المنبهرين بقدرة الكاميرات الرقمية، التي وصلت إلى أيديهم حديثا آنذاك قبل الهواتف الذكية بكثير، على جعل الوسيط السينمائي أشد قربا منهم، من عوالمهم بكوابيسها وأحلامها.

بريق

يحتفظ المشهد الافتتاحي ببريقه إلى اليوم، يستيقظ جيم (كيليان ميرفي) وحيدا في مشفى، بعد غيبوبة طويلة، ليجد أن العالم تغير، لسبب لا يستطيع استنتاجه. لا فضائيات ولا إذاعات، لا سكان ولا حضارة، هو وحده عارٍ من كل شيء. يتجول في شوارع لندن المهجورة من كل كائن حي. مشاهد تمنحها كاميرا "كونان" الرقمية على عدم كماليتها، بعدا حيويا وطبيعيا تفتقر إليه صناعة السينما المكرسة. كانت ميزانية الفيلم محدودة، لكن اللجوء إلى الكاميرا الرقمية مثل لصناع الفيلم خيارا أسلوبيا في الأساس، وإن لم يصوروا الفيلم كاملا بها. ظاهريا فقط يحكي "بعد 28 يوما" عن فيروس السُعار الذي انتقل من بعض القردة إلى البشر، وأدى إلى إعادتهم إلى حالتهم البدائية الدنيا، فصاروا هكذا مطلوقين بلا قيد، يمصون دماء بعضهم بعضا، ويتناقلون العدوى كأنما انتقاما. في النصف الثاني من الفيلم، فهمنا الرسالة، يخفي البشر نياتهم بخبث أكبر من المسعورين، ونحن خفنا منهم أكثر مما خفنا من الفيروس.

الفيلم هو على نحو ما، استعارة، لكن أيضا مع الكثير من لحظات التشويق، وحبس الأنفاس، واللهاث مع القطع العصبي، والميل بالرأس مع لقطات الكاميرا المائلة، والاستنفار مع حركاتها المتربصة حينا، والمتهجمة حينا آخر. من دون أن ننسى طبعا الموسيقى الأيقونية لجون ميرفي، التي تُعزف فقط في الربع الأخير من الفيلم. النجاح العالمي غير المنتظر، أدى عام 2005، إلى تنفيذ جزء ثان: "بعد 28 شهرا" بمخرج مختلف ومؤلفين آخرين، أما صاحبا الجزء الأول، فبقيا في مقاعد المنتجين، وربما هناك حلما بمشروعهما الحالي. احتفظ الفيلم بثيمة الفيروس الذي لا يُقهر، لكن استثمر أكثر في فكرة فساد السلطة أو "سُعارها"، حسب مفردات الفيلم. صحيح أن الفيروس يتسلل بطريقة غير متوقعة إلى المنطقة المحمية، لكن الوفيات الكبرى تتسبب بها الحكومة، وهي تدعي تنفيذ خطة التطهير والإجلاء لدواعي الحماية، لا نعرف لأي كيان؟ فيلم رعب جيد، لكنه أقل أهمية وأصالة من الفيلم الأول. ظل يلح علينا بصلة قرابته بالنموذج الأصلي، عبر تذكيرنا بداعٍ وبغير بموسيقى جون ميرفي، فأثبت لنا العكس من حيث لا يدري.