يفتتح الناقد والباحث الفلسطيني سليم البيك كتابه الصادر حديثا عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، بعنوان إشكالي وتأسيسي، "سيرة لسينما الفلسطينيين: محدودية المساحة والشخصيات" (295 صفحة). يطرح مفهوما نقديا يعيد تعريف الحقل السينمائي الفلسطيني، ويفتحه على اشتباك جمالي وسياسي وفلسفي جديد. مصطلح "سينما الفلسطينيين"، يعيد تموضع الإنتاج السينمائي للفلسطينيين خارج الخطاب النضالي المؤسسي، وداخل تجارب فردية تملك أدواتها وأسئلتها الخاصة.

يرصد الكتاب خصوصية تجربة الفلسطينيين السينمائية، ويسلط الضوء على مساراتها وهمومها وتطور لغتها التعبيرية، المحاصرة بمحدودية المكان وتفكك الزمان. يلاحق معالم تلك المحدودية وانعكاسها على الشخصيات السينمائية والمعالجة والأساليب.

سينما الفلسطينيين تنتمي إلى ما يصنعه الفلسطينيون من سينما تروي اشتباكهم العميق مع الأحداث والتحولات. إنها سينما تنفصل عن سرديات الخطاب القومي والعروبي والنضالي والثوري، وتنحاز إلى الذات الفلسطينية في واقعها ومتناقضاتها، ولا تقبل بحصرها في تجسيد الجماعة أو الأمة.

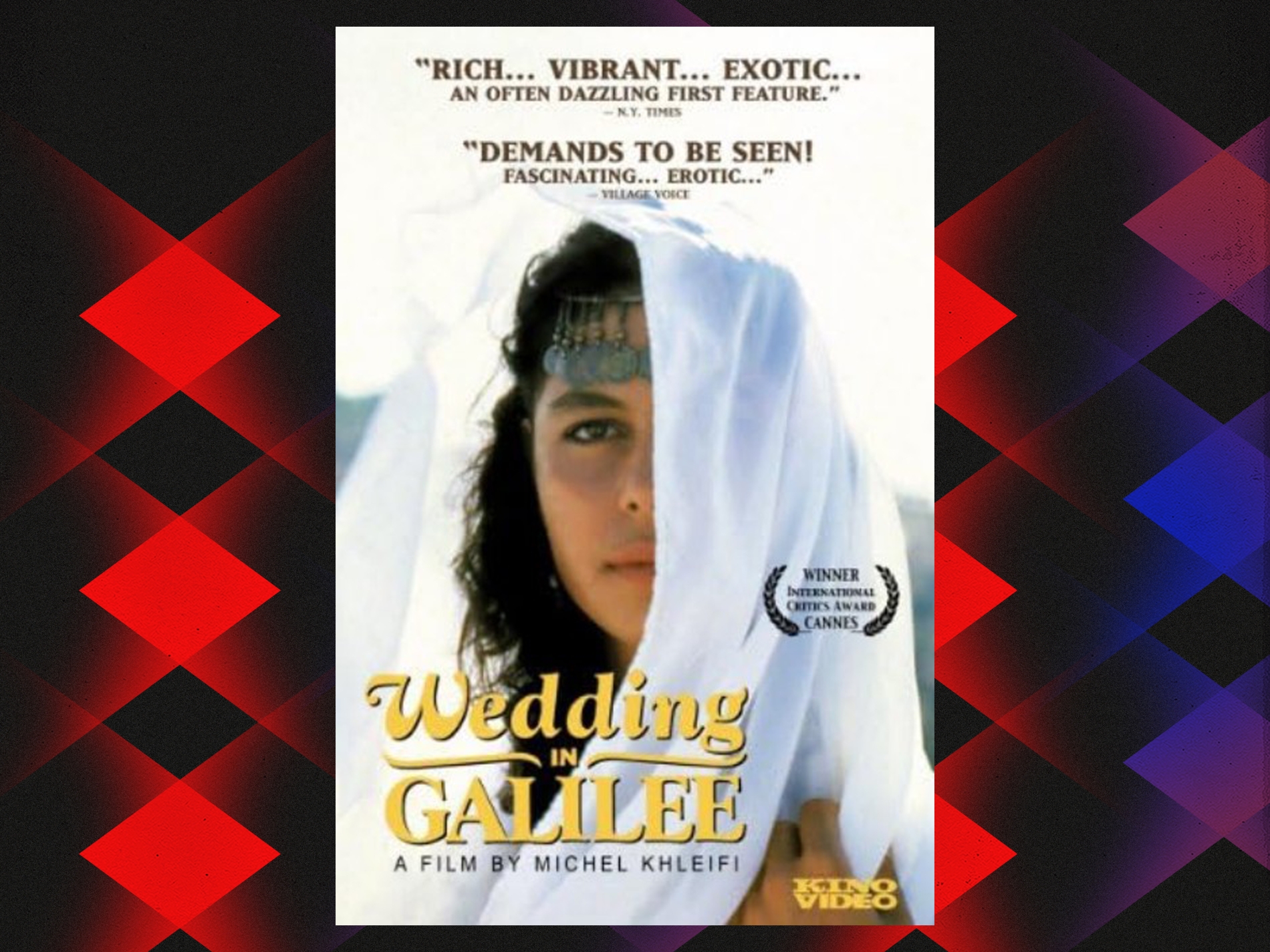

نشأت هذه السينما من أفول القضايا الكبرى، ومن انسحاب الأمل، وبدأت سيرتها مع فيلم "عرس الجليل" لميشيل خليفي عام 1987، وهو التاريخ نفسه الذي اندلعت فيه انتفاضة الحجارة. ويتوقف الكتاب عند عام 2024 مع انفجار "طوفان الأقصى"، كعلامة على إغلاق مرحلة وبداية أخرى جديدة، يتوقع أن تنتج ملامح مختلفة لسينما الفلسطينيين.

يستعرض الكاتب 57 فيلما، تختلف في أساليبها ومقارباتها وأنواعها، لكنها تنتمي جميعا إلى عالم الفلسطينيين الداخلي، وتخاطب العالم انطلاقا من هذا الانتماء. نتابع عبرها تحولات المشهد الفلسطيني السياسي والاجتماعي، وانعكاس تلك التحولات على الشخصيات وأفعالها ومشاعرها وفنتازماتها، وكذلك على طرق توظيف الخيال وبناء خطوط المواجهة والهروب: عبر السخرية، أو الاستسلام، أو الانفصال عن الواقع، أو الانغماس الكلي فيه، ونختار منها مجموعة تعكس خصوصية كل مرحلة، والبنى الفنية والرمزية، وأشكال الخطاب التي اعتمدها مخرجوها للتعبير عن مسارات الأحوال الفلسطينية.

الثمانينات والتسعينات: من الوثائقي إلى الروائي

في هذه المرحلة، شرع النضال المسلح بالتفكك وبرزت أولوية السياسي، بعد سلسلة أحداث كبرى عصفت بالمشهد الفلسطيني، مثل اجتياح بيروت عام 1982 وخروج منظمة التحرير منها، واندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987، وغزو العراق للكويت، وانهيار الاتحاد السوفياتي، وصولا إلى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وبروتوكول باريس عام 1994، الذي منح إسرائيل سطوة اقتصادية شاملة.