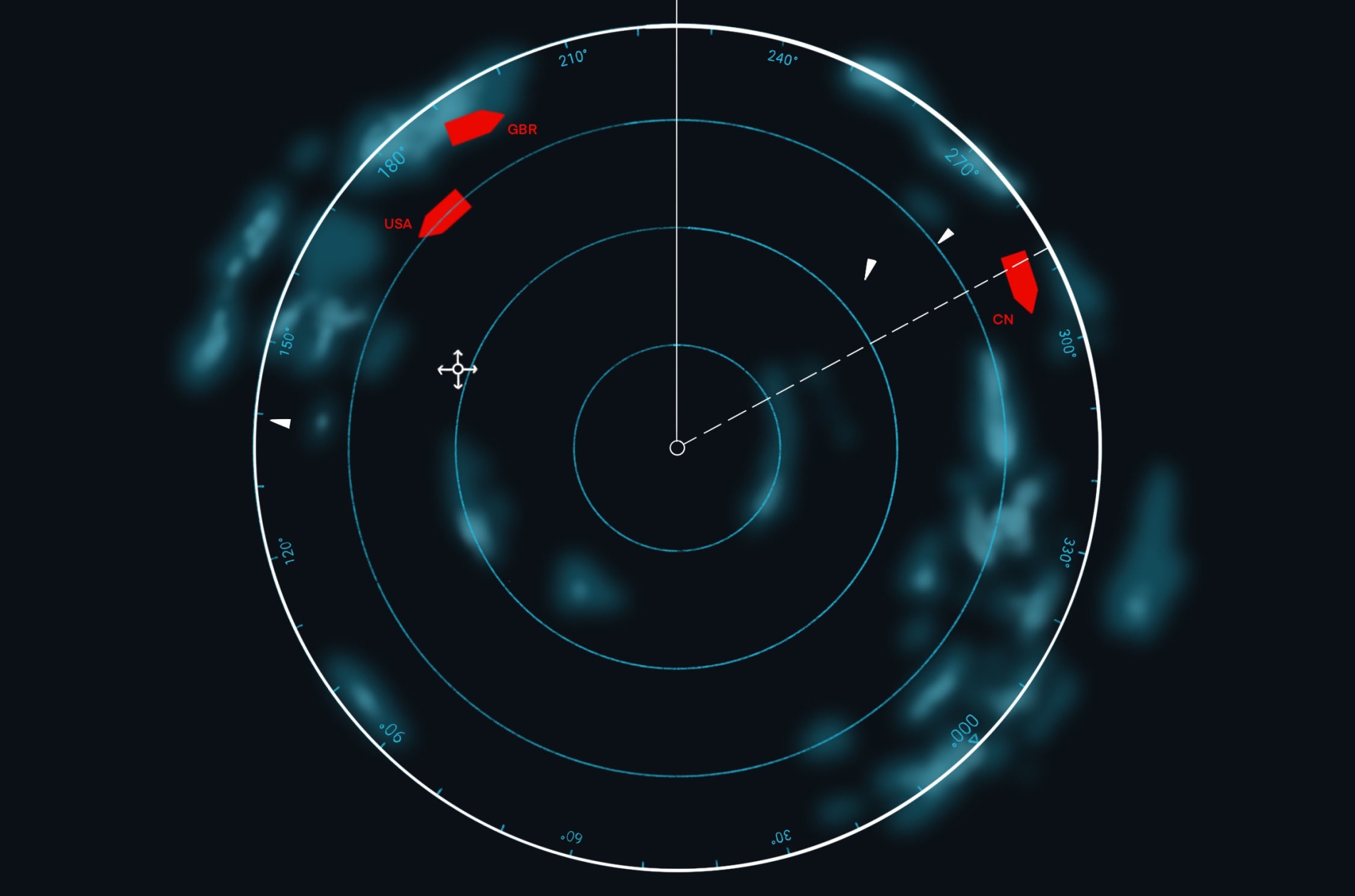

يشهد العالم اليوم اعتمادا متزايدا وتداخلا غير مسبوق بين الجهود الدولية لتطوير الذكاء الاصطناعي. تقود الولايات المتحدة المشهد عبر شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي"، و"غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"ميتا"، و"إنفيديا"، مدعومة بجامعات بحثية عريقة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد.

فيما تدفع الصين من جانبها بشركاتها "بايدو"، و"علي بابا"، و"تينسنت"، و"هواوي" ضمن استراتيجية حكومية مركزية تستهدف السيطرة على البنية التحتية والبيانات، وتركز أوروبا في المقابل على صياغة إطار تنظيمي عالمي مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، محاولة بذلك الموازنة بين الابتكار والحماية. وتدخل دول الخليج مثل السعودية والإمارات السباق أيضا باستثمارات مليارية في مراكز بيانات ومختبرات بحثية لجذب العقول من الخارج، فيما تسعى الهند إلى إثبات نفسها كمركز صاعد للبرمجيات والقدرات الحسابية.

تتقاطع الجهود العالمية في الذكاء الاصطناعي بين منافسة حادة أحيانا وتعاون مفروض أحيانا أخرى. وتوضح أزمة "هواوي" وشبكات الجيل الخامس في أوروبا كيف تتحول التكنولوجيا إلى ملف جيوسياسي بامتياز. تبرز أوكرانيا بدورها كأول دولة توظف أسراب الطائرات المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل عملياتي في ساحة المعركة، لتكشف أن هذه التكنولوجيا ليست مجرد أدوات مدنية، بل سلاح قادر على تغيير موازين القوة.