منذ فجر التاريخ، لم يكن النيل مجرد نهر في الجغرافيا، بل كان نهرا في الوعي، شريانا في الجسد الحضاري الذي صاغ هوية المصريين عبر آلاف السنين. فبينما كانت شعوب العالم القديم تبحث عن الماء لتستقر، كان المصريون أبناء الماء ذاته، إذ ولدت قراهم ومدنهم ومعتقداتهم على ضفافه، وارتسمت ملامح دولتهم على إيقاع فيضانه. وفي كل عام، حين كان النهر يفيض، لم يكن ذلك مجرد حدث طبيعي، بل طقس كوني يرمز إلى تجدد الخلق، وعودة النظام بعد الفوضى، وتجدد العهد بين الأرض والسماء.

لقد شكل النيل مع الزمن أكثر من مورد مائي، وأصبح ذاكرة جمعية تجري في الدم المصري. ومنه اشتقت مصر ذاتها اسمها في نصوص المصريين القدماء، كِمِت، أي الأرض السوداء، في إشارة إلى طمي النهر الذي يهب الأرض الحياة. ولهذا لم يكن المصري ينظر إلى النيل بعين المزارع فقط، بل بعين الفيلسوف الذي يرى فيه رمزا للاتصال بين الحياة والموت، بين النظام والفوضى، بين الزمن الدائري الذي يعود كل عام بفيضان جديد، والزمن الخطي الذي يقود إلى بناء الحضارة واستمرارها.

غير أن هذا النهر الذي كان رمزا للخصب والاستقرار، تحوّل في القرن الحادي والعشرين إلى محور توتر وصراع، تتقاطع عنده المصالح الوطنية والمخاوف الوجودية. فبينما ازدهرت حوله واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ، أصبح اليوم مسرحا لواحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية في أفريقيا، وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير.

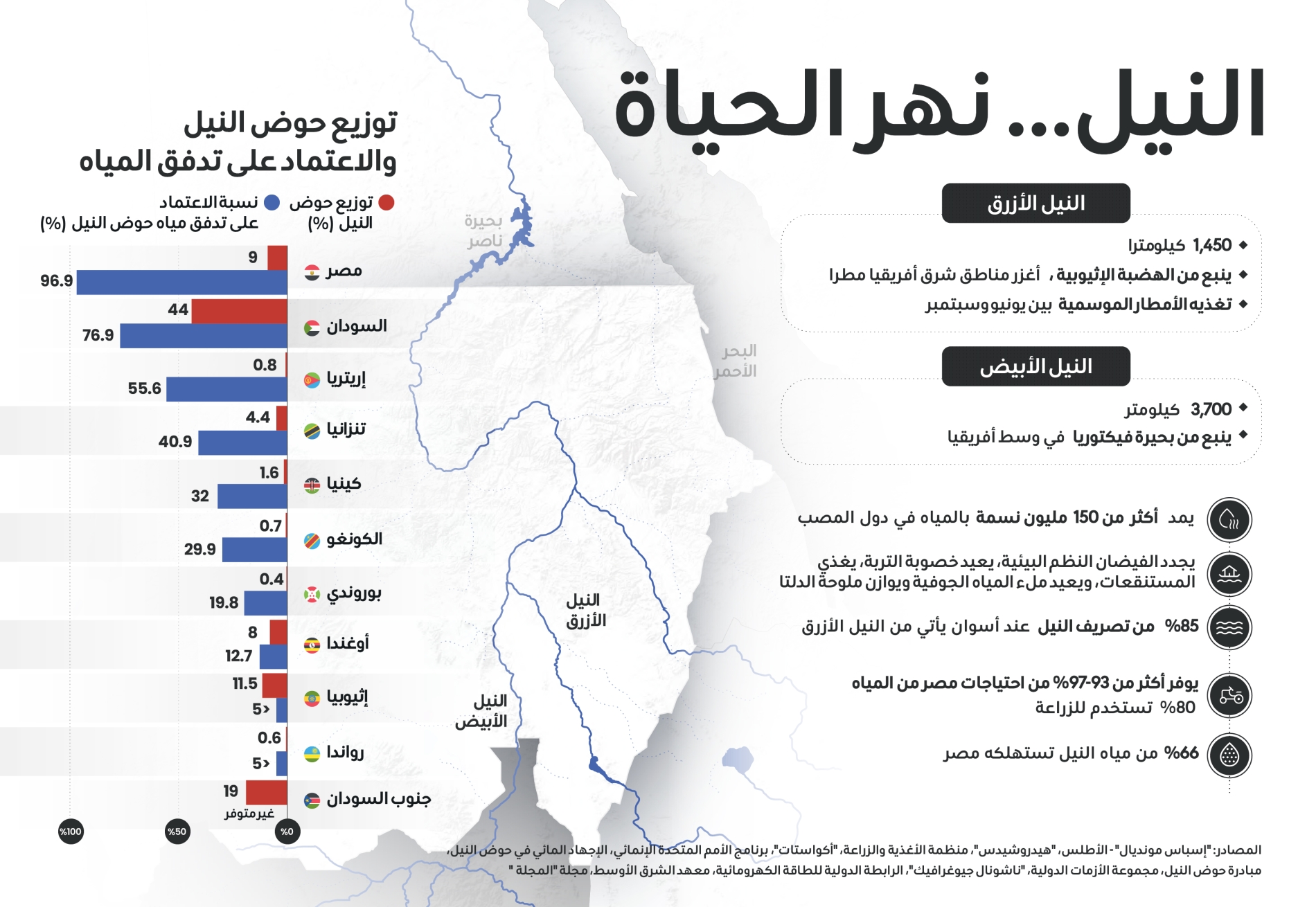

فالسد الذي تبنيه إثيوبيا منذ أكثر من عقد على النيل الأزرق – الرافد الذي يمد مصر بنحو 85% من مياهها – غيّر معادلة النهر القديمة من شريان حياة مشترك إلى أداة سيطرة وتحكم.

كانت مصر على مدى قرون تنظر إلى النيل باعتباره "نعمة إلهية" ذات نظام طبيعي لا يمس، يفيض في موعده ويهب الأرض خصبها. لكن في العصر الحديث، ومع صعود السياسات المائية القائمة على السيطرة، بدأ مفهوم النهر نفسه يتبدل. فبناء السدود لم يعد مجرد مشروع هندسي، بل أصبح فعلا سياديا يمس جوهر السيادة الوطنية، ويعيد طرح سؤال طالما تجاهلته البشرية: من يملك الماء؟ ومن يملك الحق في ضبط حركة الطبيعة؟

في السنوات الأخيرة، خصوصا مع فيضان هذا العام، بدا المشهد أكثر تعقيدا. فقد أدت معدلات الأمطار غير المعتادة على الهضبة الإثيوبية إلى زيادة كبيرة في التصريفات، انعكست في فيضان ضخم تجاوز التقديرات الطبيعية، متسببا بأضرار بالغة في السودان وموجات غمر في مناطق طرح النهر داخل مصر.

وفي الوقت نفسه، جاءت الخطوة الإثيوبية بالملء الأحادي الجديد لخزان السد دون تنسيق مسبق لتثير أزمة مضاعفة، أزمة علمية مرتبطة بإدارة المياه، وأخرى سياسية تمس مبادئ القانون الدولي والثقة الإقليمية.