يعد سد النهضة الإثيوبي واحدا من أعقد المشروعات المائية التي شيدت في القارة الإفريقية خلال العقود الأخيرة، ليس فقط لضخامته الهندسية، بل لأنه أُقيم على نهر دولي رئيسي يغذي أكثر من مئة وخمسين مليون إنسان في دول المصب. من ثم فإن تقييم طريقة إدارته لا يمكن أن ينفصل عن فهم نظامه الفني، ومعادلات تصريفه، وآلية تفاعله مع الدورة الهيدرولوجية الطبيعية للنيل الأزرق.

حين نتحدث عن "الإدارة الأحادية" من منظور فني، فإننا نعني أن إثيوبيا تتحكم بشكل منفرد في ثلاثة عناصر هندسية حرجة وهي معدلات التخزين والملء السنوي وتوقيتات فتح وإغلاق البوابات السفلية وتصريف المياه نحو مجرى النيل الأزرق ثم النيل الرئيسي.

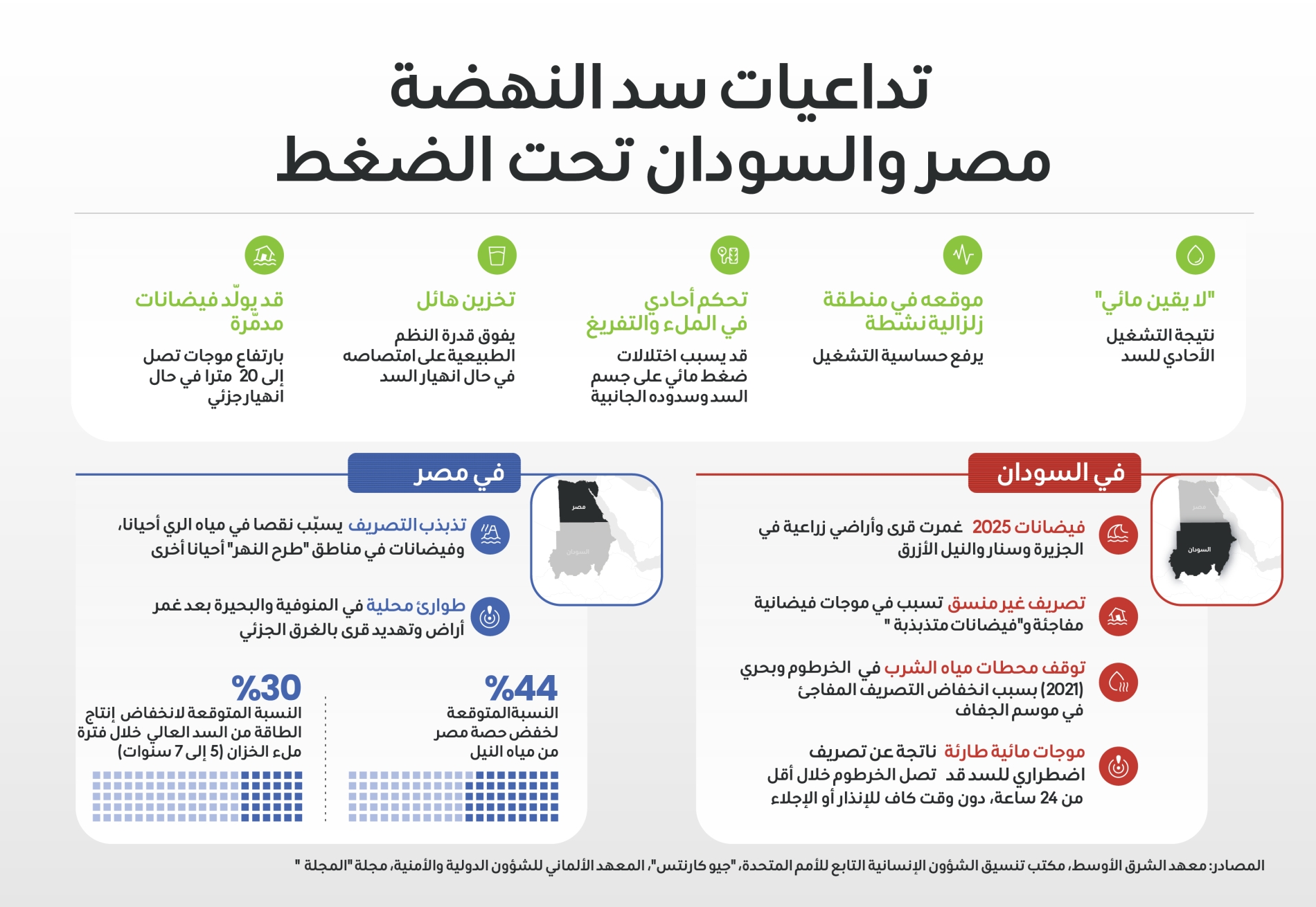

هذه العناصر الثلاثة تشكل ما يمكن تسميته بـ"القلب النابض" للنظام الهيدرولوجي للنهر. وأي تغيير فيها، دون تنسيق، يعني إحداث اضطراب مباشر في النظام الطبيعي للتدفق، بما ينعكس على السودان ومصر في صور متتابعة من التقلبات المائية والبيئية.

يبلغ ارتفاع سد النهضة نحو 145 مترًا وطوله أكثر من 1.8 كيلومتر، بسعة تخزينية كلية تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه. هذه السعة توازي تقريبا كل التدفق السنوي للنيل الأزرق في السنوات المتوسطة المطر (الذي يتراوح بين 48 و55 مليار متر مكعب سنويا).

ويتكون السد من جسم خرساني رئيسي، وسد ركامي جانبي، وبحيرة تمتد لمسافة أكثر من 240 كيلومترا في الداخل الإثيوبي، مع محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية مخططة تبلغ نحو 5150 ميجاوات.

تبدو الأرقام مذهلة من الناحية الهندسية، لكنها في الحقيقة تحمل معضلة توازن مائي، لأن التحكم في هذا الحجم الضخم من المياه يعني فعليا القدرة على تغيير إيقاع النهر الطبيعي.

فالسد مزود ببوابتين سفليتين فقط للتصريف المستمر، بالإضافة إلى ست بوابات في المفيض العلوي، ما يجعل التحكم في توقيت فتحها أو غلقها قضية محورية في استقرار النهر.

منابع النيل الأزرق

ينبع النيل الأزرق من الهضبة الإثيوبية، وهي من أكثر المناطق مطرا في شرق أفريقيا، حيث تسقط الأمطار الموسمية بغزارة بين شهري يونيو وسبتمبر، لتكون ما يُعرف بـ"الفيضان الإثيوبي" الذي يصل إلى السودان ثم مصر خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

هذه الدورة الطبيعية ظلت ثابتة نسبيا عبر القرون، ما أتاح لدول الحوض بناء نظمها الزراعية والهيدرولوجية حول "الزمن الفيضي" المنتظم. لكن إدارة سد النهضة أحاديًا غيرت هذه المعادلة.

فمنذ أن بدأت إثيوبيا عمليات الملء الأولى عام 2020، لاحظت محطات الرصد السودانية والمصرية تغيرا في نمط وصول الفيضان. انخفضت ذروة التدفق في بعض السنوات، وتأخرت مواعيدها في أخرى، ما أحدث اضطرابا في الجداول الزراعية، ومشكلات في تشغيل السدود السودانية مثل الروصيرص وسنار.

وهذا التغير في إيقاع النهر ليس مجرد انحراف بسيط، بل تحول في ديناميكية النظام الفيضي، لأن السد يقوم فعليا بتخزين كميات ضخمة في فترة الأمطار، ثم يطلقها وفق احتياجات توليد الكهرباء المحلية في إثيوبيا، وليس وفق الحاجة الطبيعية للمجرى المائي.

وتقوم الهندسة الهيدرولوجية لأي سد كبير على موازنة دقيقة بين ثلاثة عناصر هي حجم التخزين والتدفقات الداخلة والتصريف للخارج. في حالة سد النهضة، يُفترض أن تكون عملية الملء "تدريجية ومنسقة"، بحيث لا تؤثر على تدفق المياه نحو دول المصب. لكن الإدارة الأحادية جعلت من هذه العملية أمرا واقعا إذ تم الملء دون استشارة دول المصب.