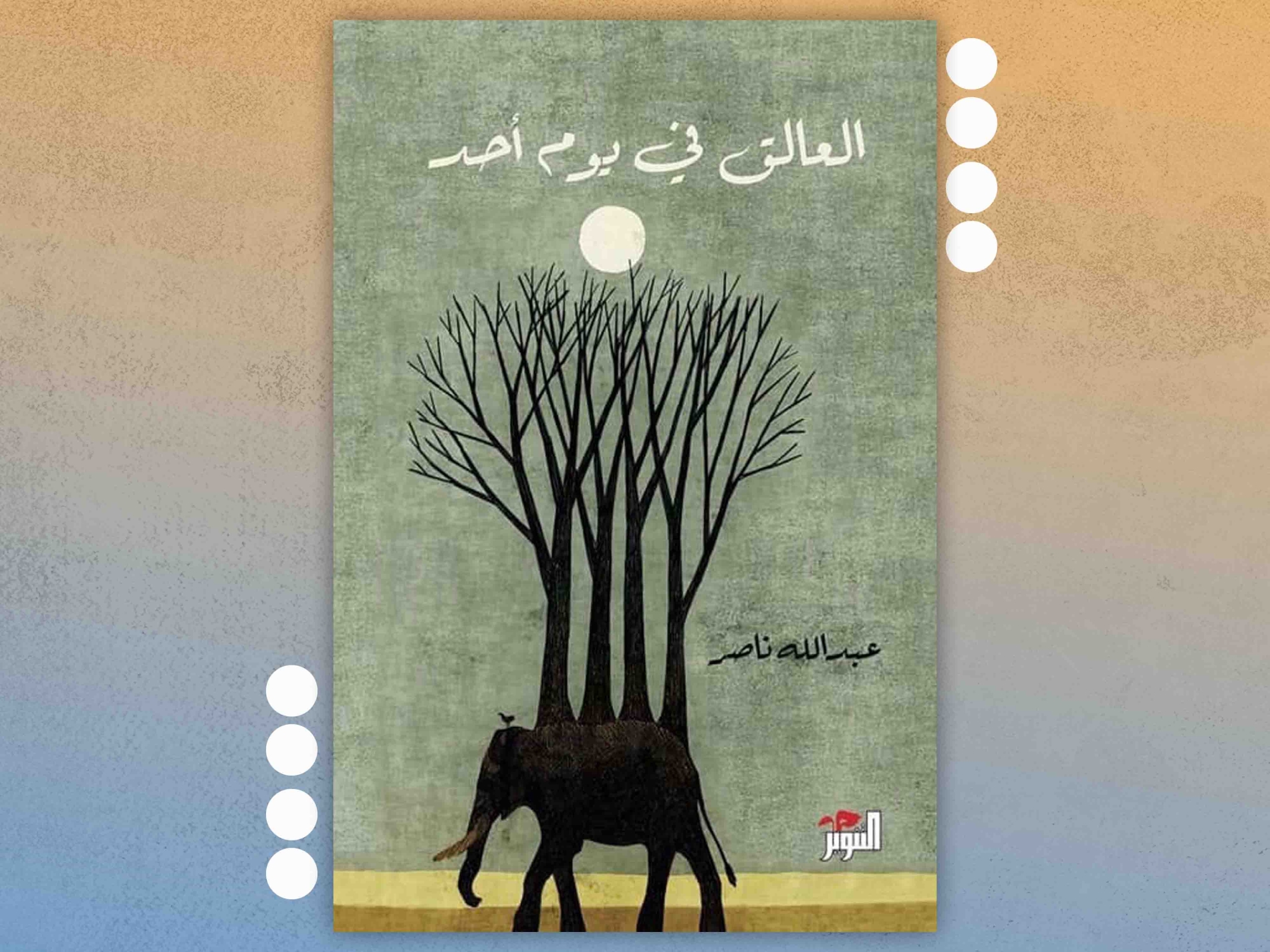

لو أراد الكاتب السعودي عبدالله ناصر أن يستمر في كتابة روايته الأولى "هذه ليست رصاصة" (دار الكرمة 2025) طوال حياته، لفعل... ألم يفعل ذلك أصلا؟ فالأب، لمن قرأ بإمعان تجربتيه القصصيتين "فن التخلي" (التنوير 2016)، و"العالق في يوم أحد" (التنوير 2019)، وكذلك نصوصه التأملية في مدونته - هو المحرك الحقيقي لنية الحكي ولذة القول السردي المتـهم بالشعر.

ولأن حضور الأب هو المعادل الحقيقي لجمال الحياة -بحسب تجربة ناصر- مثلت الكتابة عنه وله بعد غيابه ما يشبه النداء، بل النداء الأبدي، ولا أقول إن الكتابة عن الأب لدى الكاتب "مرثية"، ذلك أننا نرثي الغائب الحقيقي، بينما الأب حاضر أبدا في كل تفصيلة من تجربته الفنية، مما يدفع إلى الظن أن عبدالله ناصر لا يزال تحت وطأة صدمة رحيله، وهذا أحد أعظم أدوار الفن والكتابة: أن تكون محل إقامة، أو كرسي انتظار، يطول الوقت عليه ويقصر بطول الحياة نفسها، وقصرها.

سلطة المجاز

ولأن الأعمال الفنية لا بد أن تنتهي عند نقطة معينة مثل الحياة، انتهت رواية "هذه ليست رصاصة" بسرعة شديدة، تسربت صفحاتها من بين أصابعي كما يتسرب الماء، وأصبحت إعادة قراءتها هي الإمكان الوحيد لإتمامها كما ينبغي. إذ جاءت الرواية على هيئة ندبة، أو تنهيدة قلب، وكان من الطبيعي التعاطي معها منذ بدايتها على هيئة النص الشعري، وهذا حتمي مع لغة عبدالله ناصر. وكما نعلم، للشعر حالة قرائية مختلفة عن حالة قراءة السرد، فللمجاز سلطة مختلفة تماما عن سلطة السرد.

من هنا، فلغة النص الشعرية بطل حقيقي في الرواية، ولا نبالغ إن قلنا إنها محرك عضوي للأحداث، وضاغط شديد على الذائقة القرائية، وهذا هو تبرير السحر الذي يجعلنا نتعاطف مع تناقضات الشخصيات، ابتداء بشخصية الأب (البطل)، كما أن المجاز يقوم في مواضع كثيرة من العمل بمهمة ملء فراغات الحكاية.