لا تنطوي أزمة دولية أو إقليمية حول العالم على هذا الكم من التعقيدات مثلما هي حال الأزمة الإيرانية المفتوحة على شتى الاحتمالات والسيناريوهات. هنا يضطر دونالد ترمب إلى التفكير مليا وتقليب الخيارات. هنا لا يستطيع الرئيس الأميركي أن يقول ما قاله بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية عن أنه يستطيع تسوية المسألة خلال 24 ساعة، وإن لم يستطع تنفيذ ذلك فعليا. كذلك لا يستطيع أن يقول ما قاله خلال إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عندما أعلن أنه استطاع في وقت قصير أن يحل أزمة عمرها ثلاثة آلاف سنة، وفق تقديره الذي لا يستند إلى أي منطق تاريخي.

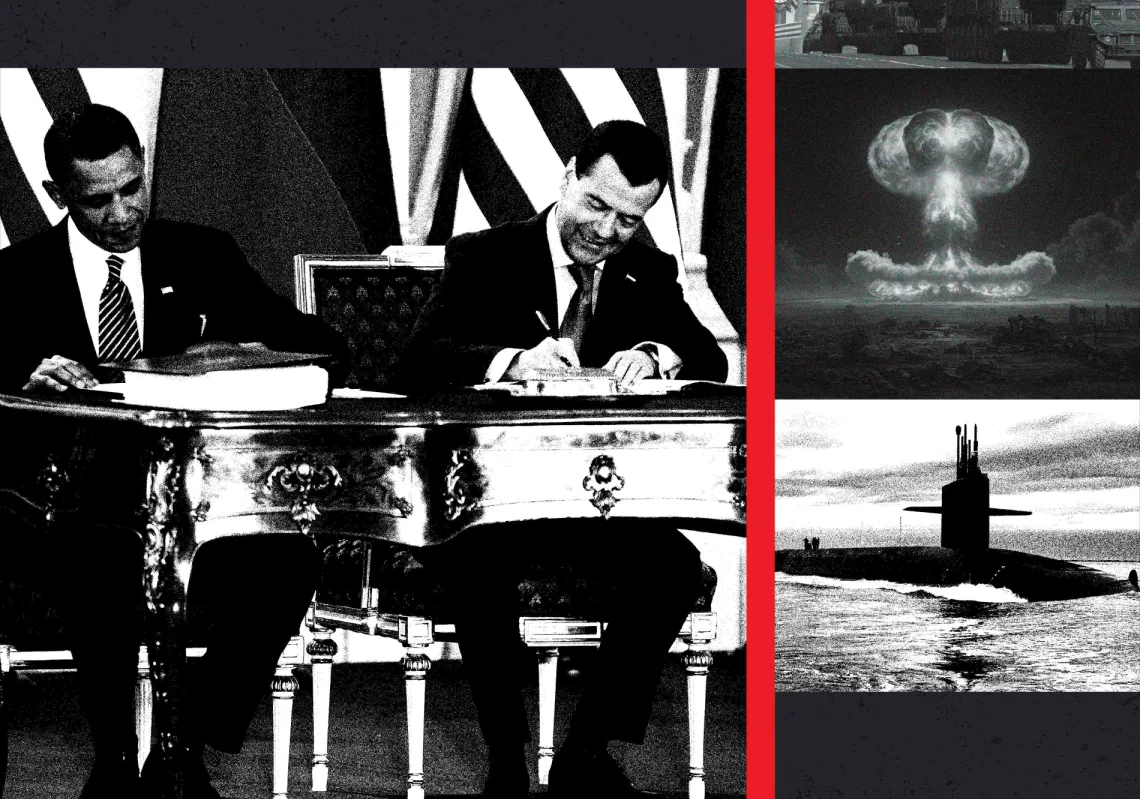

وبالمقارنة أيضا فإن أزمة فنزويلا قد تبدو لترمب بمثابة نزهة ذات يوم مشمس في "الحديقة الخلفية" للبيت الأبيض، مع أن استنساخ عملية كاراكاس في طهران، والتي أدت عمليا إلى فصل رأس النظام عن جسده، هو أحد السيناريوهات المفترضة للتعامل الأميركي مع ملف إيران. لكن الأهم في ما يخص المقارنة بين الأزمتين هنا، هو أن العملية الأميركية في كاراكاس مطلع العام الحالي، عكست توجها أو أسلوبا أميركيا جديدا في التعامل مع الملفات حول العالم.