في ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حين عمت المظاهرات شوارع لبنان من أقصاه إلى أقصاه، كتب أحد الأصدقاء واصفا تلك اللحظة بالقول: "الليلة انتهت الحرب الأهلية اللبنانية". هذا التعبير، الذي تداوله كثيرون ولاقى تفاعلا واسعا، عكس إحساسا عميقا بأن اللبنانيين، بخروجهم الجماعي والعفوي إلى الشوارع لأجل قضية واحدة، كانوا يعلنون رمزيا نهاية حربهم الطويلة. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشعر فيها اللبنانيون بهذه الرغبة في إعلان نهاية الحرب، إذ تكرر هذا الشعور في كل منعطف تاريخي جامع: عام 1990 مع الإعلان الرسمي لنهاية الحرب، وعام 2000 مع الانسحاب الإسرائيلي، ثم عام 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وخروج الجيش السوري، وصولا إلى "ليلة تشرين 2019".

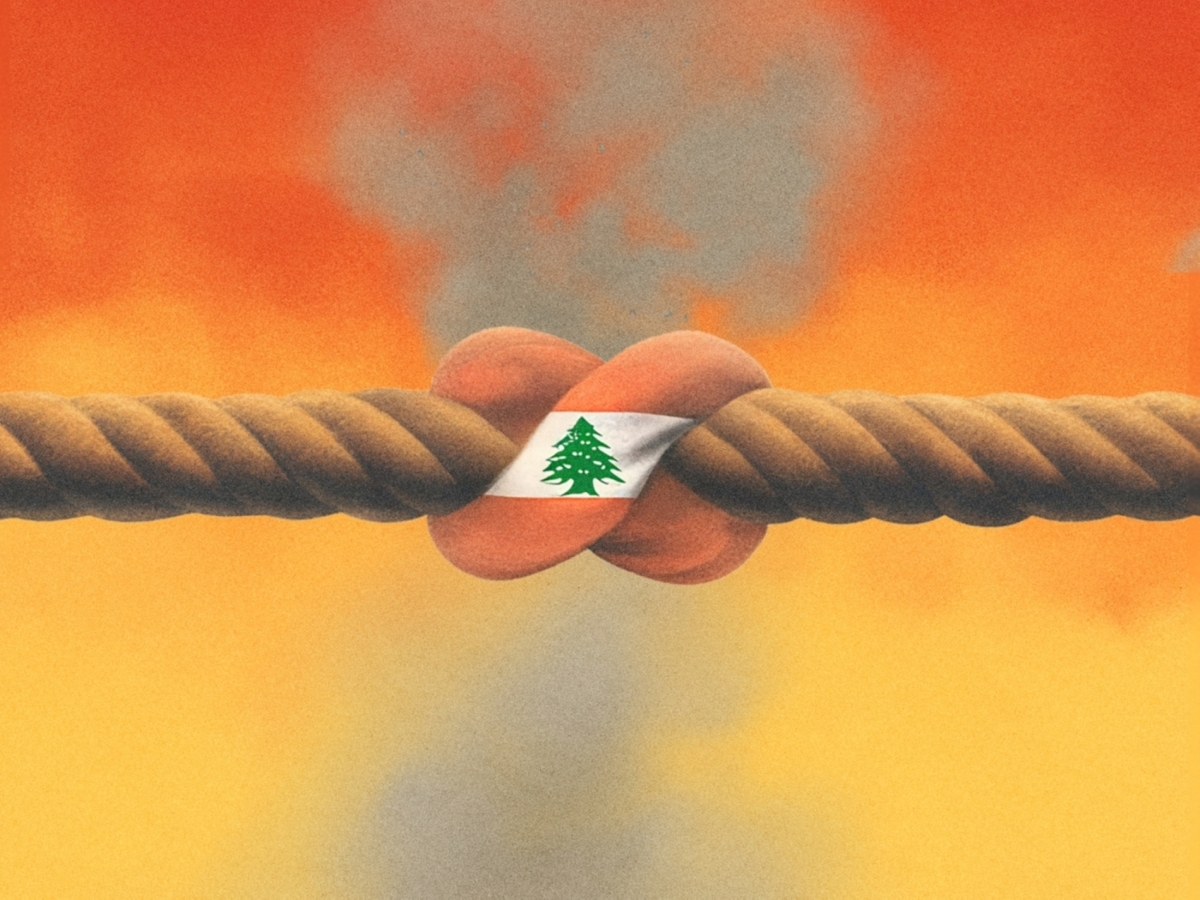

إلى جانب هذا الشعور– الرغبة في إعلان انتهاء الحرب– في كل مرة يحدث اضطراب أمني أو خلاف سياسي عنيف تخرج مباشرة مخاوف العودة إلى الحرب الأهلية. إن هذا الشعور المتكرر، على امتداد أكثر من ثلاثين عاما، لا يعكس رغبة اللبنانيين الصادقة في تجاوز الحرب فحسب، بل يخفي وراءه في العمق قلقا دفينا من أن الحرب لم تنته فعلا، وأنها قابلة للانفجار مجددا في أي لحظة.

فالحرب التي أعلنت نهايتها رسميا عام 1990 مع إزالة الحواجز وتوحيد المؤسسات الدستورية، لم تتحول إلى مصالحة وطنية شاملة أو فعلية. لقد أضاع اللبنانيون فرصا تاريخية متتالية: خمسة عشر عاما من حرب أهلية مدمرة، وخمسة عشر عاما أخرى تحت الهيمنة السورية المباشرة، وخمسة عشر عاما بعد ذلك من التخبط والاضطراب السياسي، وصولا إلى الانهيار الكبير عام 2019.