رسخت الجولة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في منطقة الخليج بداية حقبة جديدة من الشراكة بين الولايات المتحدة ودول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي، شراكة تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات، وترتكز على القدرات الحسابية الأميركية، ورأس المال الخليجي، ووفرة الطاقة، إلى جانب التحول الاستراتيجي الأميركي عن السياسات المقيدة التي سادت في عهد الرئيس جو بايدن.

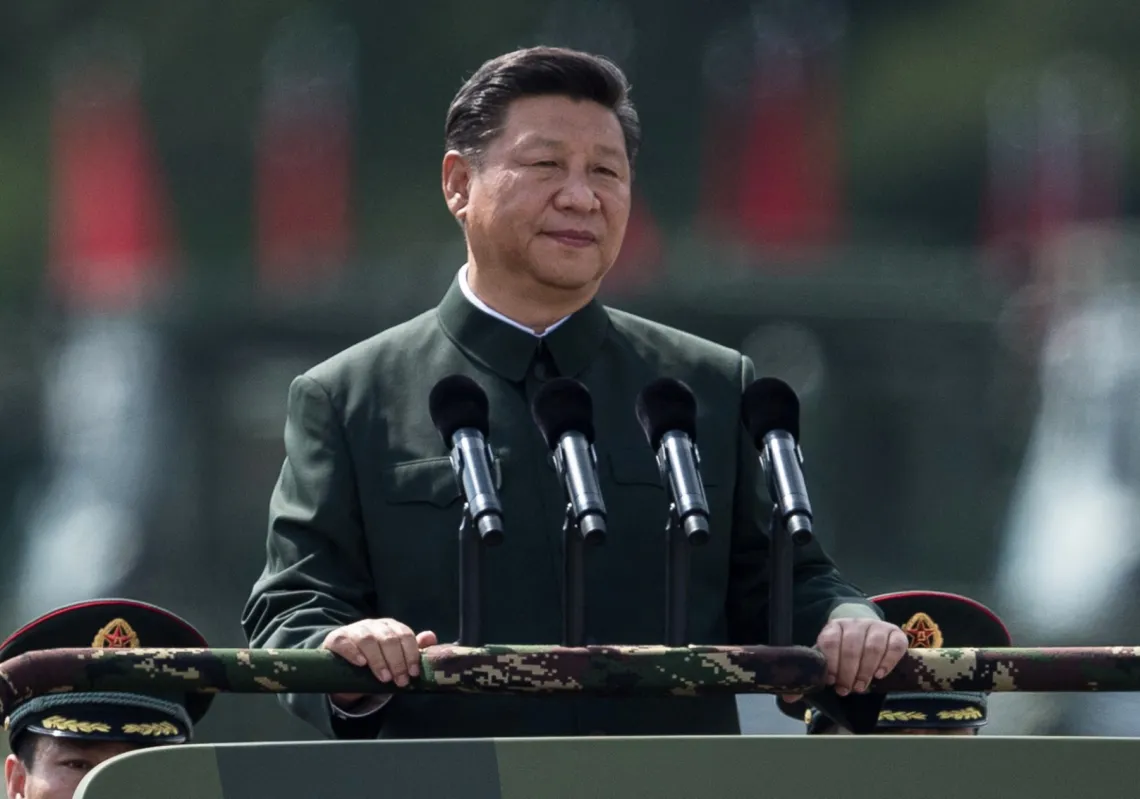

وراء هذا الزخم، تبرز طموحات الخليج في التحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع إصرار واشنطن على الحد من النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة. فهل تنجح الولايات المتحدة؟

مقامرة أميركية في الذكاء الاصطناعي الخليجي

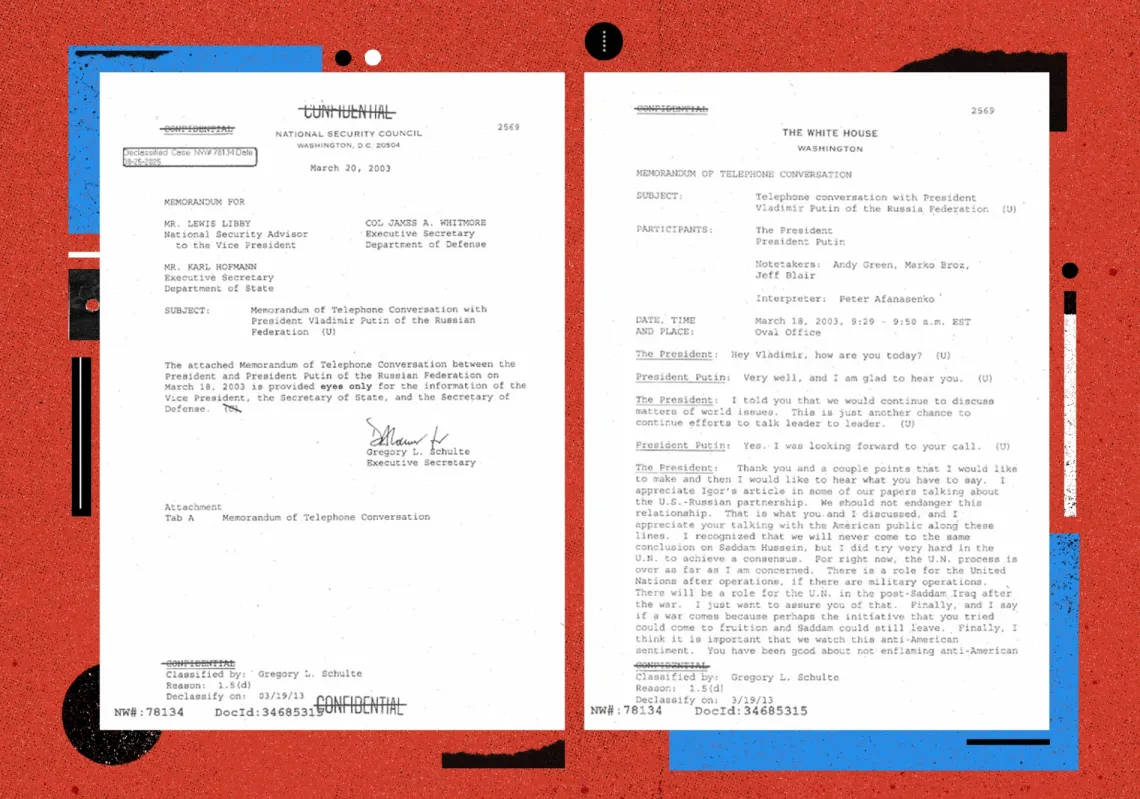

شكّلت زيارة الرئيس ترمب الأخيرة إلى منطقة الخليج لحظة فارقة في السباق العالمي على الذكاء الاصطناعي. وتشير الصفقات التي تُقدَّر بتريليونات الدولارات إلى إصرار واشنطن على ترسيخ تفوقها التكنولوجي، بينما تسعى دول الخليج إلى تثبيت موقعها كمركز عالمي مثالي لهذا القطاع الحيوي.

ففي السعودية، أعلن إلى جانب كبار قادة التكنولوجيا في وادي السيليكون عن تأسيس شركة ناشئة جديدة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُدعى "هيوماين" بدعم من الدولة، على أن تضم 18 ألف شريحة متطورة من إنتاج "إنفيديا"، ضمن مركز بيانات بطاقة 500 ميغاواط.