في ثمانينات القرن الماضي، فاجأ الرئيس الأميركي رونالد ريغان العالم بإعلانه "مبادرة الدفاع الاستراتيجي"، التي عُرفت إعلاميا باسم "حرب النجوم". كانت تلك المبادرة تصورا ثوريا يهدف إلى إقامة درع صاروخية متطورة تستخدم تكنولوجيا الفضاء—كالليزر والأقمار الصناعية—لصد أي هجوم نووي سوفياتي محتمل.

ورغم أن المشروع لم يُستكمل لأسباب تقنية وسياسية، إلا أنه شكّل تحولا جذريا في التفكير الأميركي حول الدفاع الاستراتيجي وأدخل مفهوم عسكرة الفضاء إلى المعادلة الأمنية العالمية.

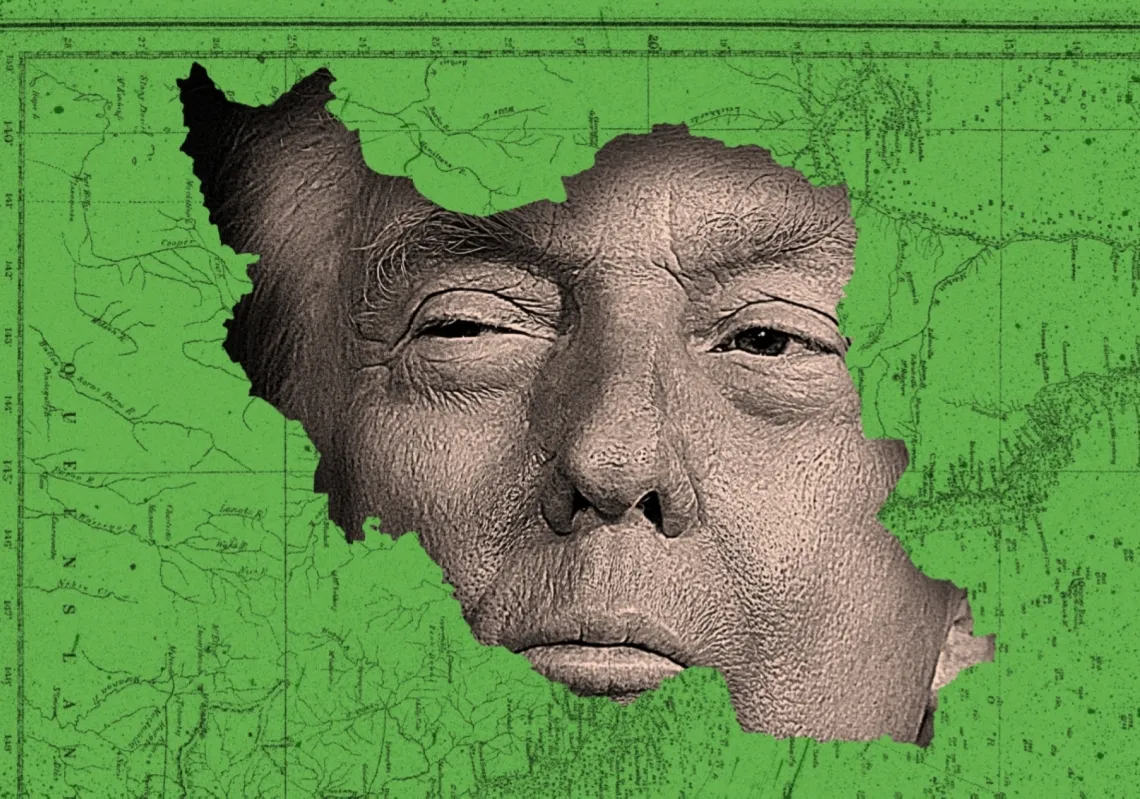

اليوم، وفي خطوة أثارت موجة من الجدل على الساحة الدولية، أعلن الرئيس ترمب مشروعا جديدا يحمل اسم "القبة الذهبية"، يهدف إلى إقامة نظام دفاعي فضائي لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية.

ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ومن غير المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ الفعلي قبل سنوات، إلا أن إعلانه أثار ردود فعل غاضبة من عدد من القوى الكبرى، التي اعتبرت الخطوة استفزازية وتدفع نحو عسكرة الفضاء وسباق جديد للتسلح.

يتساءل منتقدو المشروع، داخل الولايات المتحدة وخارجها، عما إذا كانت هذه "القبة الذهبية" ستجعل البلاد والعالم أكثر أمانا فعلا، أم أنها ستساهم فقط في تصعيد التوترات الدولية. كما أن تكلفة المشروع، التي يتوقع أن تكون بمئات المليارات من الدولارات، تُعدّ أحد أبرز العوائق، ناهيك عن الشكوك الفنية حول فعالية النظام في صد الهجمات المتقدمة، خصوصا من قِبل قوى تملك صواريخ فرط صوتية أو رؤوسا نووية متعددة.

"القبة الذهبية"

مشروع "القبة الذهبية" نظام دفاعي متعدد الطبقات اقترحته الولايات المتحدة بهدف التصدي لتهديدات الصواريخ الباليستية، والصواريخ فرط الصوتية، وصواريخ "كروز" التي قد تستهدف البر الرئيسي الأميركي.

يشبه هذا المفهوم من حيث البنية مشروعات الدفاع الفضائي التي طُرحت في الثمانينات، ويعتمد على نشر شبكة عالمية من أنظمة الاعتراض في الفضاء، وليس فقط نظاما دفاعيا متمركزا فوق الأراضي الأميركية كما توحي التسمية.

وفي 27 يناير/كانون الثاني 2025، وقّع ترمب أمرا تنفيذيا يوجه القوات المسلحة الأميركية بإنشاء هذا النظام الدفاعي. وقد شبّهه البعض بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية، وكذلك بمبادرة الدفاع الاستراتيجي التي أعلنها ريغان عام 1983.

إلا أن مشروع "القبة الذهبية" يتجاوز هذه الأنظمة من حيث النطاق والطموح، إذ يعتمد على آلاف الأسلحة الفضائية أو "الأسلحة الاعتراضية" الموزعة حول كوكب الأرض وتتمركز على حافة الغلاف الجوي وتدور بسرعات عالية تجنبا للسقوط نحو الأرض، وهو ما يجعل من الصعب أن تنوجد في الموقع المناسب لاعتراض أي تهديد محتمل في لحظته، مما دفع المنتقدين إلى القول بأن المشروع أقل كفاءة من الأنظمة الإقليمية التقليدية مثل "القبة الحديدية".

علاوة على ذلك، لم يُخفِ ترمب أن الأسلحة الفضائية في هذا المشروع ستُستخدم لأغراض هجومية أيضا، وليس فقط دفاعية، إذ تعمل تلك الأسلحة جنبا إلى جنب مع شبكة متطورة من منصات الاستشعار والرادارات الأرضية، وتوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد التهديدات في الوقت الحقيقي.