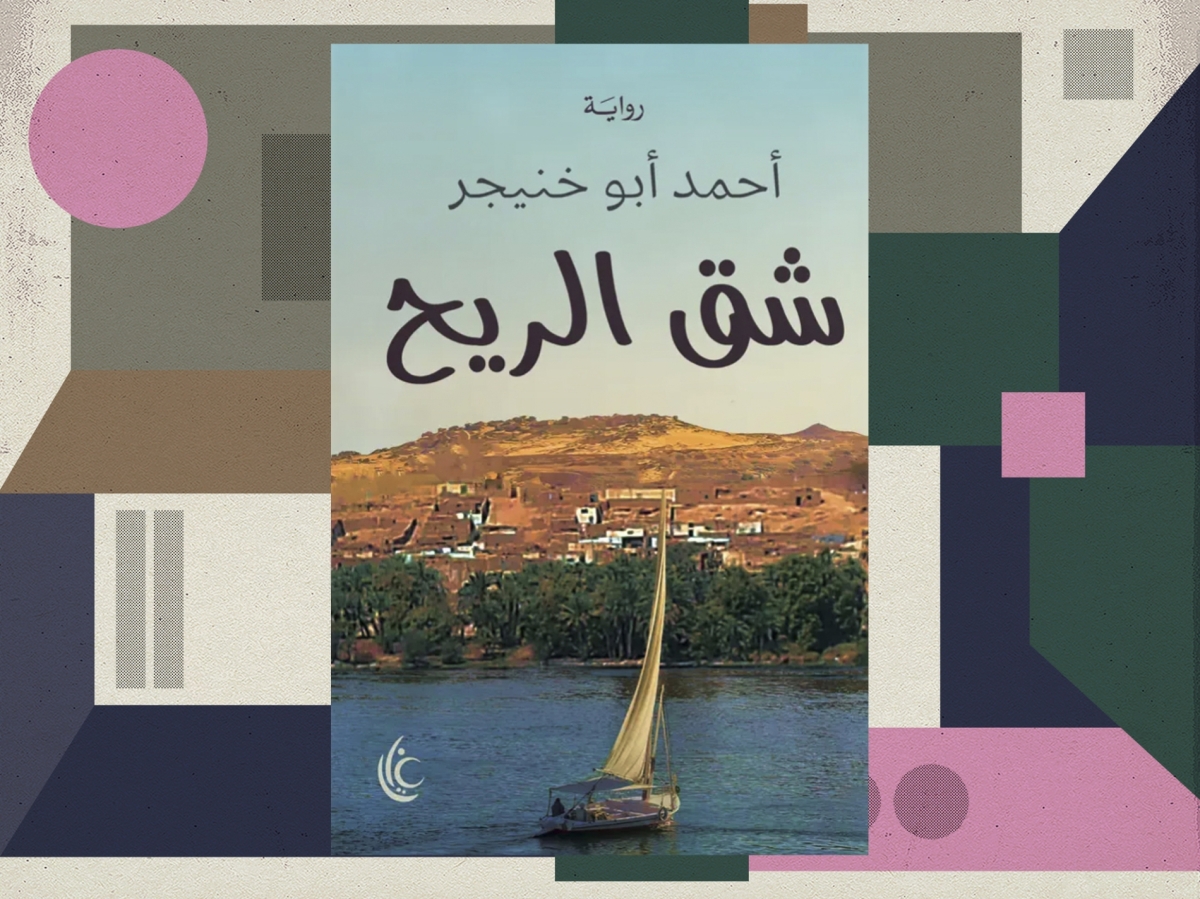

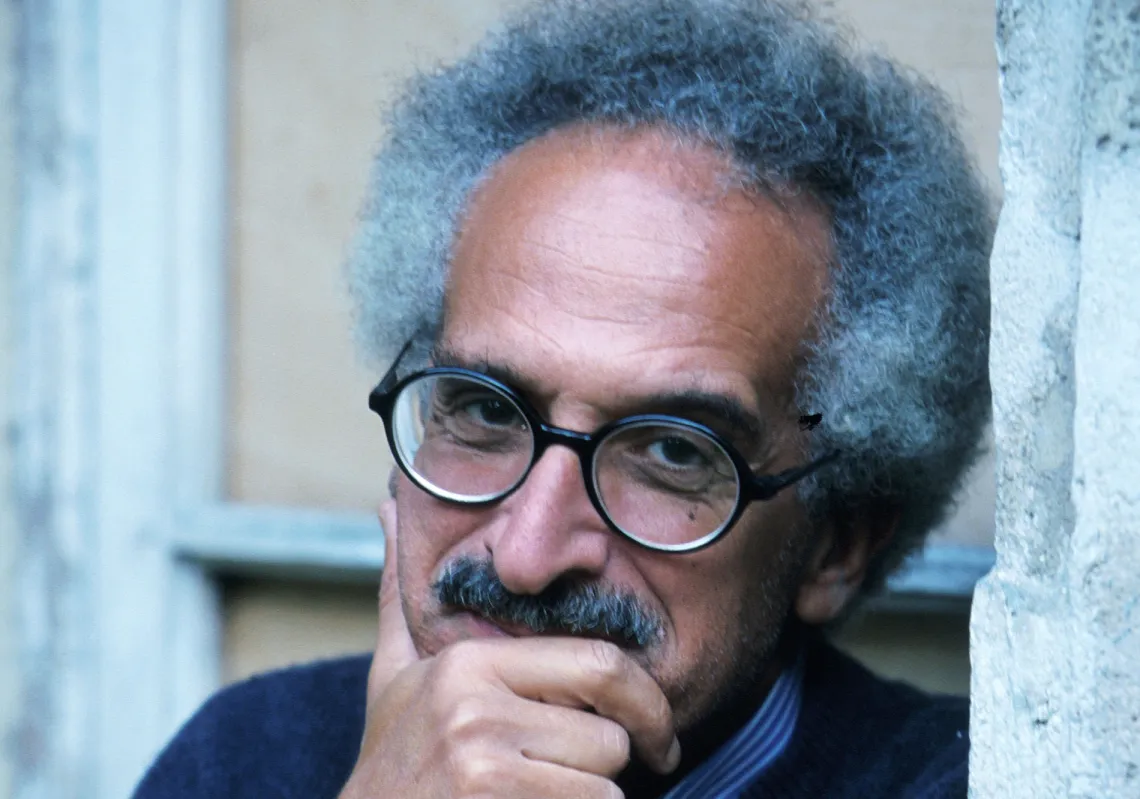

نشأ الكاتب المصري أحمد أبو خنيجر في بيئة أسوان الجنوبية الغنية بالحكايات الشعبية التي شكلته وعيه وزرعت في داخله شغف السرد. من "فتنة الصحراء" إلى "العمة أخت الرجال" إلى "مشاهد عابرة لرجل وحيد"، يعيد أبو خنيجر إنتاج الجنوب بلغة حميمة ورمزية، ويزهو بأنه ابن الحكاية الشعبية. وفي روايته الأحدث "شق الريح" الصادرة مطلع 2025 عن "دار غايا للنشر"، يدفعنا أبو خنيجر إلى الغوص داخل نص يشبه الأحجية، حيث ينتقل السرد بين حاضر البطل وماضيه، وبين أصوات شخصيات الرواية الذين يروون تفاصيل ما حدث كلّ من زوايته الخاصة.

حول هذا التداخل في الزمن السردي للرواية، يقول أبو خنيجر لـ "المجلة": "في الأصل ليس هناك لحظة حاضر خالصة، فالحاضر هو لحظة فائتة ولحظة مقبلة، ولا يمكننا ضبط الذاكرة وجعلها تسير بشكل خطي. أظن أن هذا من ترتيب العقل الواعي لا الذاكرة اللعوب المثقلة بكل تاريخها، ليس فقط تاريخها الشخصي، بل التاريخ الذي يخص وجودها بكثافته المضنية. حاولت قدر ما استطعت التخفف من هذا التداخل في الرواية، ليس مراعاة للمتلقي فحسب، ولكن لأن ذلك أيضا مجهد للروح. في تلك اللحظات يكون الملتقي نائيا جدا، ربما يقبع على الضفة الأخرى من النهر، أعرف بالإدراك أنه موجود لكنى لا أراه".

أساطير

كالعادة، تحضر الأساطير الشعبية بقوة في عالم أبو خنيجر، ويتجلى ذلك في اكتشاف "الفلوكة" (قارب خشبي) المربوطة إلى البئر الغامضة، التي يعرف أهل القرية قصتها جيدا. وهي بئر ترتبط بأساطير عن الموت والتحول، وعن الغرق كميلاد جديد، "وهنا تكمُن مفارقةُ الغرق، وبالأخص حين يكون الغريقُ مجيدا للسباحة، فهو بعيد كلَّ البعد عن هذا الغرق، لكنه يحدث وسيظل يحدث، بتعدد حكاياتِه ورواياته وتفاصليه، لكنه حادث، الغرق"، يكتب أبو خنيجر.