يعد الكاتب والشاعر اللبناني عيسى مخلوف، علامة مضيئة داخل المشهد الإبداعي العربي المعاصر. ذلك أن كتاباته المتحررة من رطانة النقد الأكاديمي، تجعل القارئ يفطن إلى الإمكانات الفكرية التي يحبل بها صاحب "عين السراب" في خلق نوع من الفضاء المفتوح داخل النص، وفق آلية نقدية يضخّ عبرها مخلوف الكثير من الشعر داخل الممارسة النقدية.

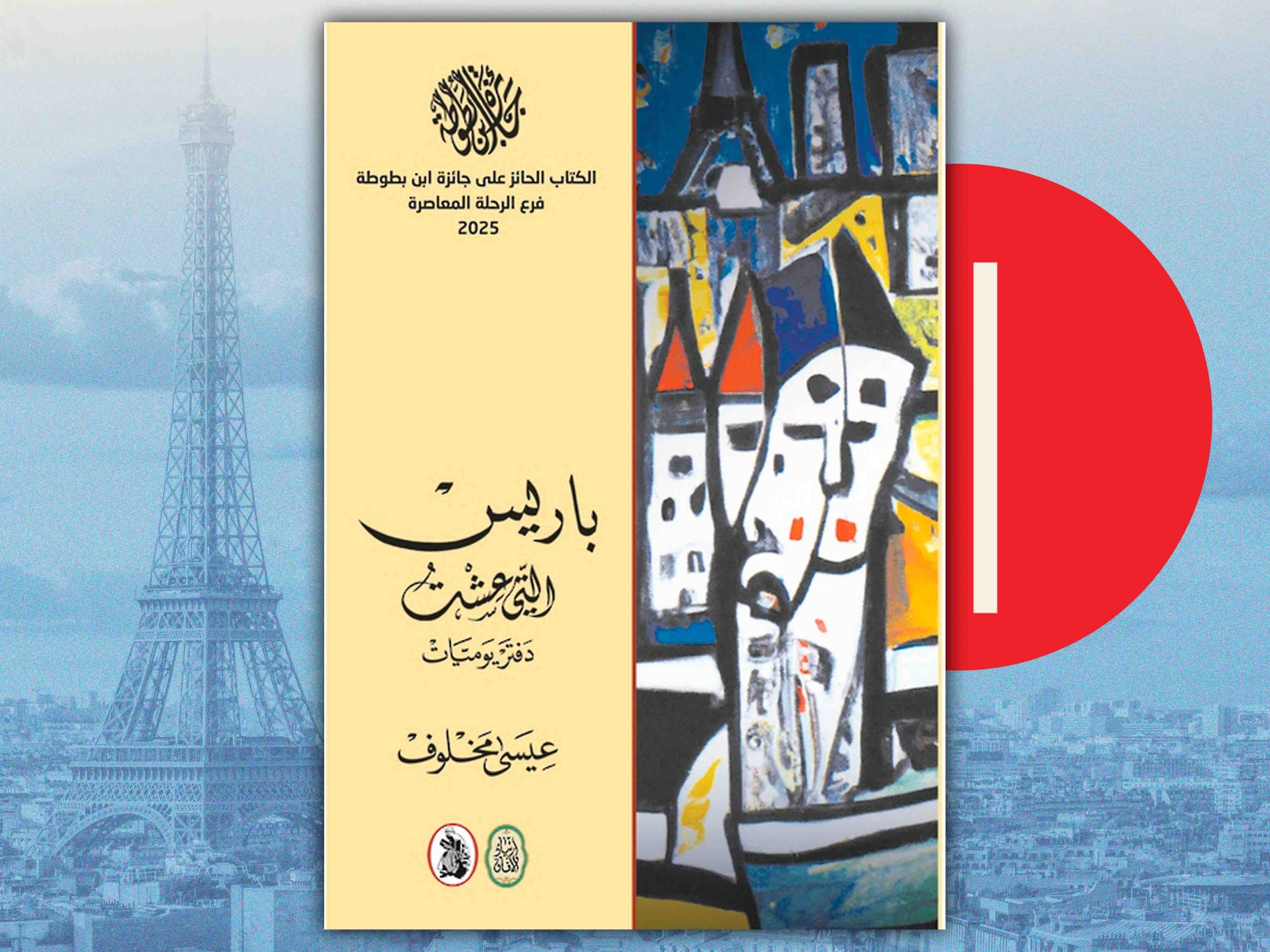

في كتابه الجديد "باريس التي عشت: دفتر يوميات"، يشعر القارئ أنه أمام كتابة مختلفة، لكونها تتخلى على مستوى التفكير عن الترسبات المسبقة التي تعودنا على الاهتداء إليها للكتابة عن آداب وفنون الآخر، صوب شكل من الكتابة يقترب في ملامحه الثقافية من الفكر. بل إن صاحب "رسالة إلى الأختين" يتعمد في كل عمل جديد له الكتابة بجسده، حيث يرتطم العقل بالخيال واليد بالعين ويكوّنان معا نسيجا فكريا مذهلا يرجّ جسد القارئ ويربكه على مستوى القراءة، ويجعله حائرا بين النتف والصور والإشارات والعلامة التي يسعى مخلوف جاهدا، إلى مطاردتها داخل الأعمال الشعرية والنصوص النثرية واللوحات والتماثيل، لكنها تظل منفلتة وهاربة باستمرار، كما يقول رينه شار. هنا حوار "المجلة" مع الشاعر.

فزت هذه السنة بجائزة ابن بطولة لأدب الرحلة عن كتابك "باريس التي عشت: دفتر يوميات". في نظرك كيف يمكن أن نكتب حياتنا وسيرنا، انطلاقا من الآخر الذي يرافقنا في جرحنا الوجودي؟

أتأمل في سيرتي الذاتية وأكتشف، يوما بعد آخر، أنها ليست ذاتية تماما، وهي نقطة في أوقيانوس كبير. سيرة كل شخص منا لا تتكون بمعزل عن الظروف الخاصة والعامة، المرتبطة بطفولتنا وتنشئتنا، وبالزمان والمكان، وبالأحداث التي ترافقنا، وبالأشخاص الذين نتقاسم معهم حياتنا. إنها أيضا مختصر لمسارنا العلمي، وتجاربنا، وأسفارنا، وما قرأنا ورأينا وتحسّسنا على مدى الأيام. كتاب "باريس التي عشت" جزء من هذا التصور. وهو امتداد لكتابين آخرين هما "تفاحة الفردوس/ تساؤلات حول الثقافة المعاصرة"، و"ضفاف أخرى".

في هذه الكتب الثلاثة، تحضر الذات كما يحضر العام أيضا. تحولات العالم وانعكاس هذه التحولات على الأفراد، أي على كل منا.

في "باريس التي عشت"، رصدت واقع المدينة التي كانت في القرن التاسع عشر عاصمة الثقافة في العالم، وكيف تغيّرت اليوم في زمن العولمة والثورة التكنولوجية. لقد توقفت عند العقدين الأخيرين من القرن العشرين يوم وصلت إلى المدينة لمتابعة تحصيلي العلمي، وكانت في أوج ازدهارها الثقافي، وكيف بدأت تتراجع، كاستثناء ثقافي، تحت ضربات رأس المال والهيمنة الرأسمالية المتوحشة.

إلى أي حد تستطيع الجوائز العربية أن تشكل اعترافا حقيقيا بمجهودات المبدع؟

في العقود الأخيرة، تحولت الجوائز الأدبية في العالم العربي، وفي العالم أجمع، إلى ظاهرة قائمة بذاتها. ظاهرة ثقافية وسوسيولوجية واقتصادية معا. والبحث في إيجابياتها وسلبياتها من شأنه أن يكشف عن دورها الحقيقي في المشهد الأدبي والثقافي. في العالم العربي، أصبحت الجوائز، خصوصا الجوائز المخصصة للأعمال الروائية، دافعا إلى الإقبال على كتابة الرواية وعلى شرائها. في الغرب، حيث تباع مئات آلاف النسخ من الرواية الفائزة، أصبح الرهان المادي يتقدم على الرهان الأدبي والجمالي. قد تساهم الجوائز في الترويج لكتاب ما، وزيادة المبيعات، وهذا شيء مهم، لكنها غير قادرة على إنتاج كتاب واحد يشكل إضافة.