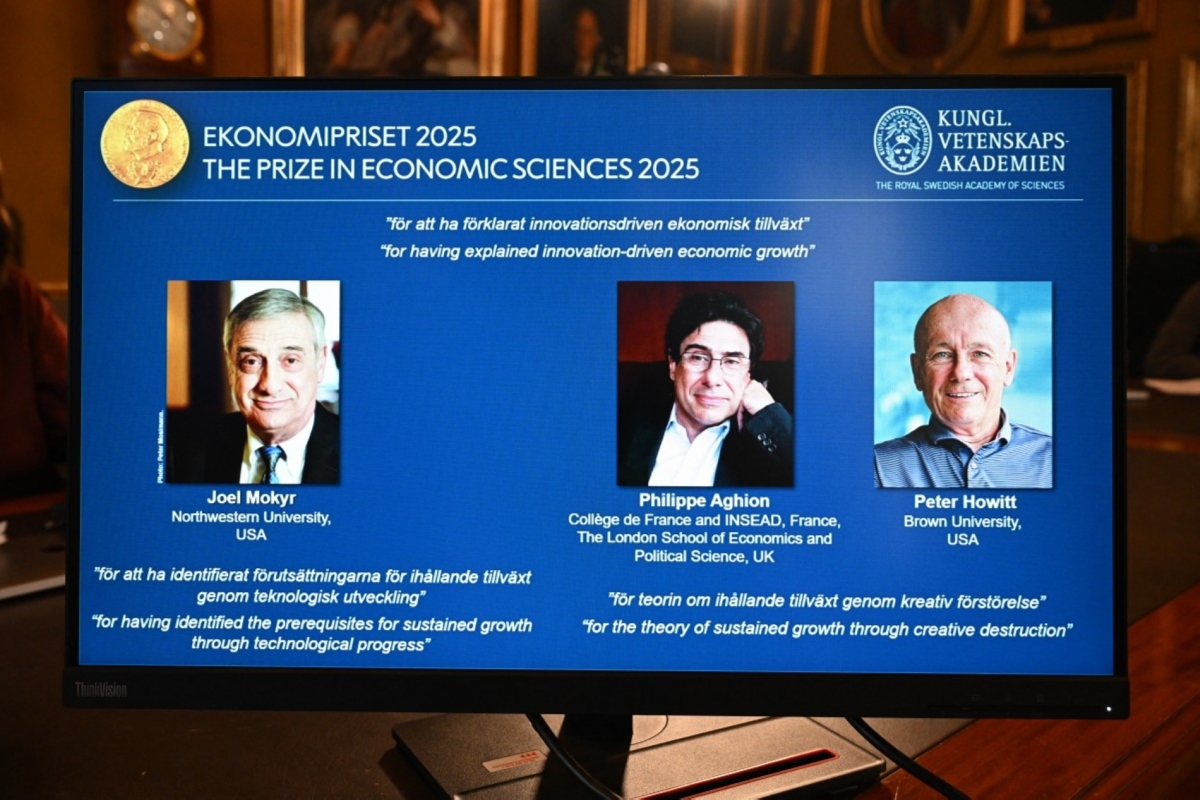

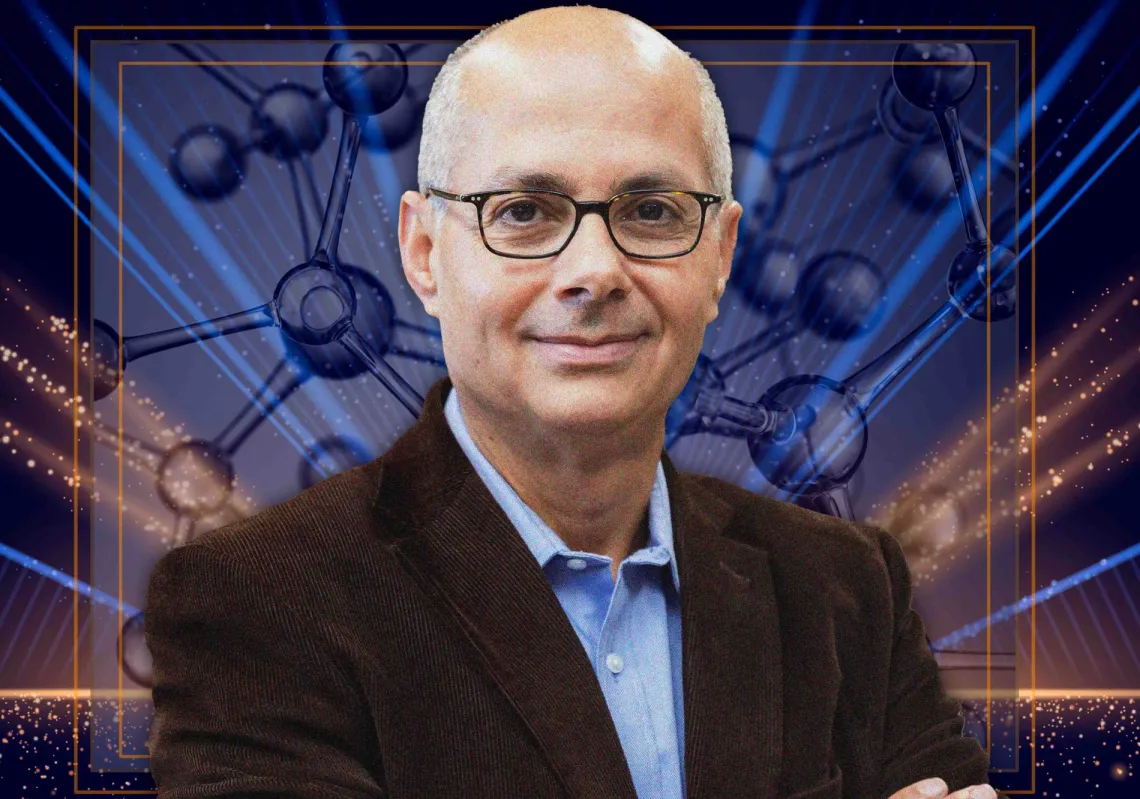

اختارت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن تمنح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2025 لثلاثة من كبار العقول التي أعادت رسم خريطة الفكر الاقتصادي الحديث هم الأميركي جويل موكير والفرنسي فيليب أغيون والكندي بيتر هاويت. جاء التكريم هذه المرة "لشرحهم النمو الاقتصادي القائم على الابتكار"، وهي عبارة تبدو بسيطة، لكنها تختزن في داخلها قصة البشرية ذاتها: كيف انتقل الإنسان من قرون من الركود إلى قرنين من الازدهار المتواصل، وكيف تحول "الابتكار" من مصادفة إلى نظام.

وقد نال موكير نصف الجائزة تقديرا لأعماله التي حددت الشروط التاريخية والمعرفية للنمو المستدام عبر التقدم التكنولوجي، فيما تقاسم أغيون وهاويت النصف الآخر عن صوغهما الرياضي لنظرية النمو القائم على "التدمير الخلاق"، أي العملية التي يولد فيها الجديد على أنقاض القديم. بهذا الجمع بين المؤرخ الاقتصادي والمنظر الرياضي، بدت الجائزة هذا العام كجسر بين الماضي والمستقبل، بين من درس كيف بدأت النهضة، ومن حاول أن يفهم كيف يمكن أن تستمر.

الركود هو القاعدة

منذ اللحظة التي رفع فيها الإنسان الأول فأسه الحجري ليعيد تشكيل الطبيعة بيده، بدأ خيط طويل يمتد حتى خوارزميات التعلم العميق اليوم، خيط لا تصنعه الأدوات بقدر ما تصنعه الرغبة العميقة في تجاوز الحاضر.

وفي غالبية صفحات التاريخ الإنساني، كان الركود هو القاعدة، والنمو هو الاستثناء النادر الذي يذكر كما تذكر المعجزات. لآلاف السنين، لم يعرف البشر سوى اقتصاد يدور في حلقة مغلقة من الإنتاج المحدود، والاستهلاك المحدود، ومجتمعات تتغير ببطء كأن الزمن نفسه يمشي على أطراف أصابعه. كانت الزراعة تحدد الإيقاع، والمواسم تحكم الحياة، فلا مكان لفكرة "النمو الدائم" التي صارت اليوم من بديهيات الفكر الاقتصادي. كان العالم يعيش في نوع من الركود الأبدي، لكنه ركود مستقر، يعرف حدوده ويحترمها.

ثم، فجأة، انفتح الباب. خلال قرنين فقط — لحظة في مقاييس التاريخ الطويل — قفزت البشرية إلى مدار جديد، من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد الوفرة، ومن الثبات إلى التراكم، ومن المعيش إلى الإنتاج. حدث شيء يشبه الانفجار الكوني، لكن هذه المرة في عالم الأفكار والمؤسسات. لم تكن الثورة الصناعية مجرد طفرة تكنولوجية، بل ولادة لفكرة جديدة عن الزمن ذاته، أن المستقبل يمكن أن يكون أفضل دائما، وأن الغد ليس تكرارا للأمس بل قطيعة معه. ومنذ تلك اللحظة، صار "التقدم" هو القاعدة، لا الاستثناء؛ وصارت المجتمعات تقاس بقدرتها على النمو، لا بقدرتها على البقاء.