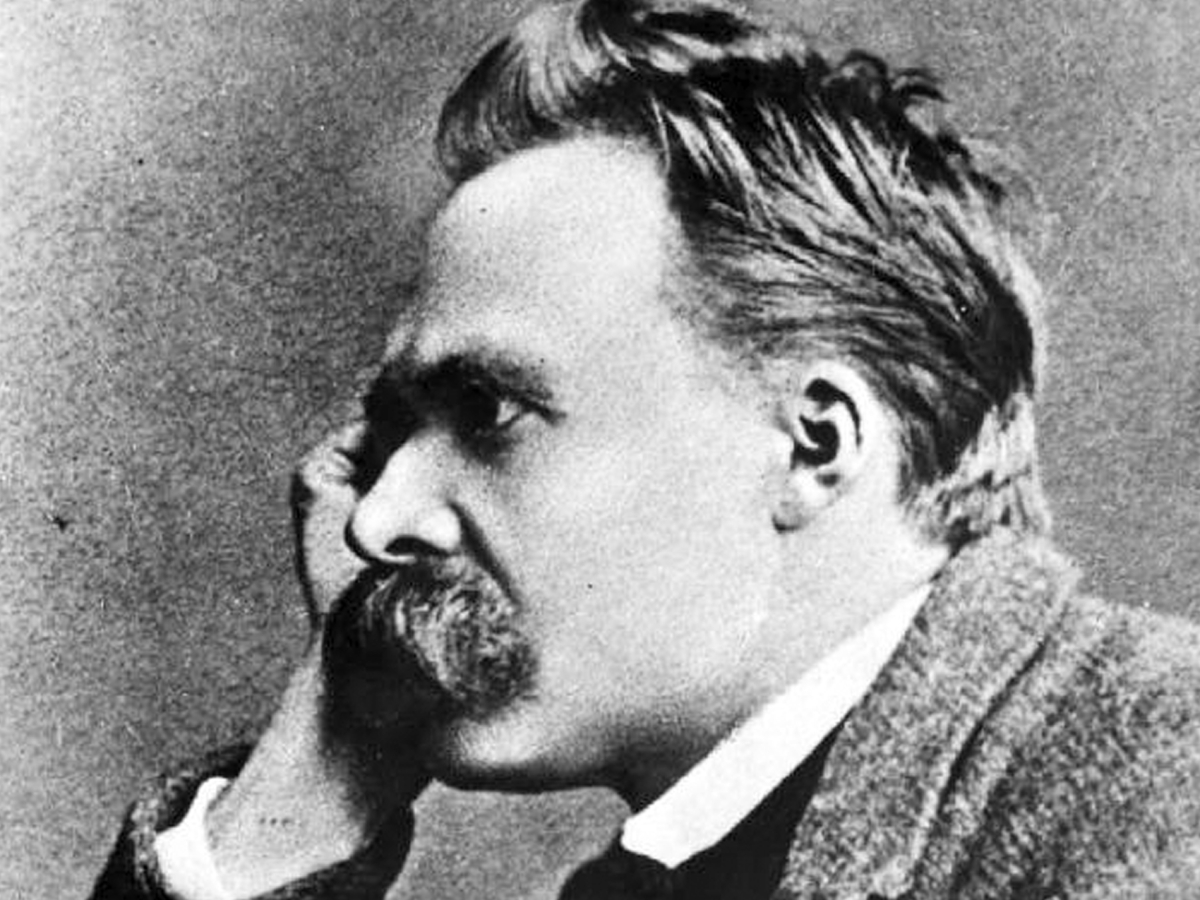

يعد فريدريك نيتشه أحد أبرز الفلاسفة الذين دشنوا الفكر المعاصر بأزماته وتساؤلاته الجذرية حول الحقيقة والمعنى والقيمة. حين أعلن نيتشه "موت الإله"، لم يكن يقصد نفي الإيمان أو مهاجمة المعتقدات اللاهوتية فحسب، ولكن الإشارة إلى انهيار البنية الكلية التي كانت تمنح الإنسان معنى وغاية. إن هذا الإعلان لم يكن سوى التعبير الفلسفي عن بداية زمن جديد، يفقد فيه الإنسان يقيناته الموروثة، ويجد نفسه أمام فراغ رمزي يتهدد كل منظومات الفكر والأخلاق والجمال. فالحقيقة عند نيتشه ليست مطلقا ثابتا، إذ هي نتاج تأويل، والتأويل بدوره فعل إنساني يتغير بتغير العصور والمجتمعات واللغات.

من هذا المنظور، يصبح العالم ساحة لتصارع التأويلات، وتغدو الحقيقة نفسها نوعا من القوة، لا من المعرفة الخالصة. وهكذا، تحول نيتشه من فيلسوف ناقد للميتافيزيقا إلى موقظ لعصر الشك، فبدلا من أن يوجه الإنسان نحو اليقين، أعاده إلى ذاته ليصنع معناه بنفسه، وليؤسس قيمه في غياب أي مرجعية متعالية. لقد فتح نيتشه باب أزمة المعنى الكبرى التي ستطبع الفلسفة الحديثة بأكملها، من هايدغر إلى دولوز، ومن فوكو إلى دريدا.

أزمة الحقيقة

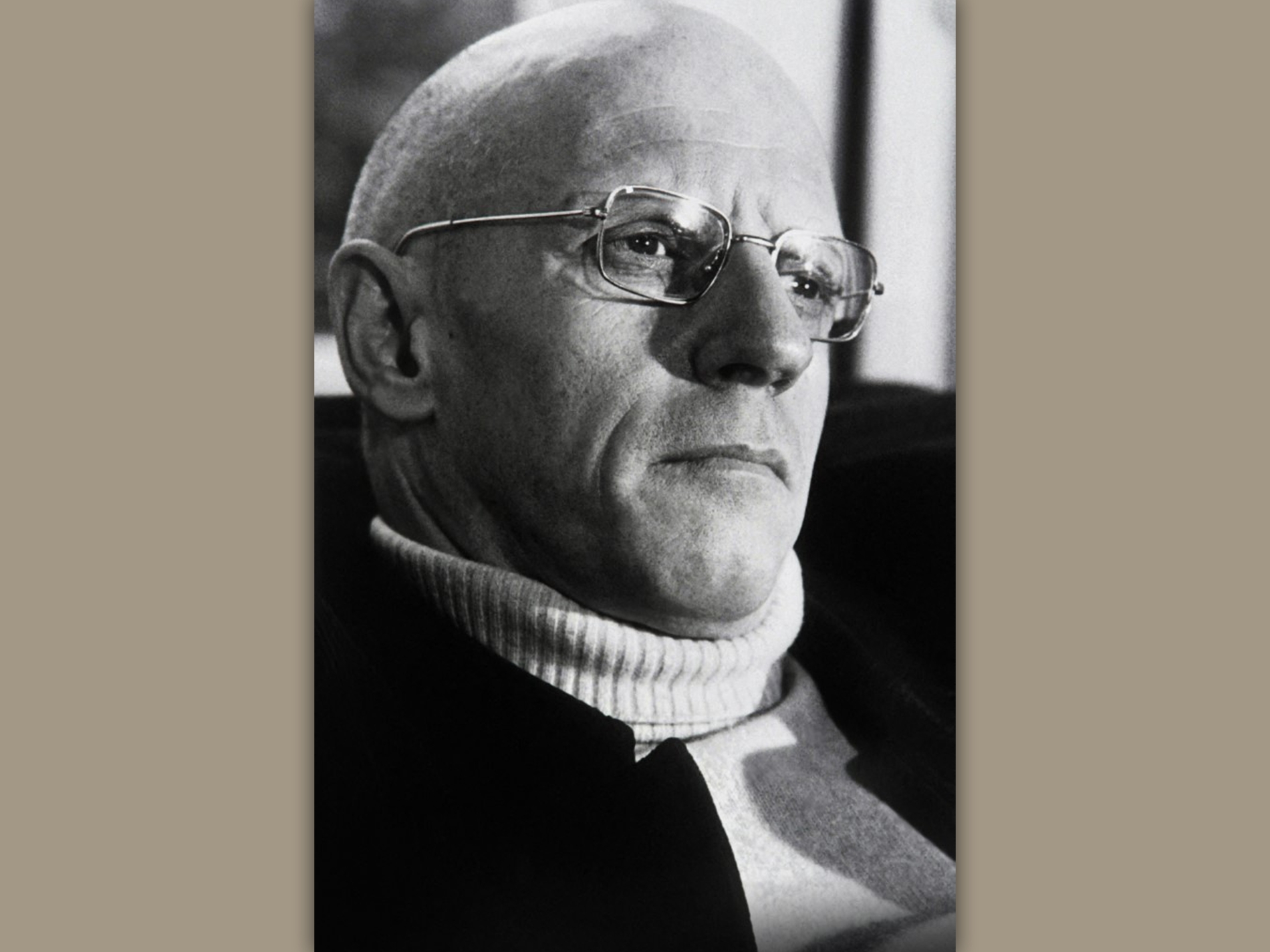

ومع انتقال الفكر الغربي من الوجودية إلى ما بعد الحداثة، تعمقت أزمة الحقيقة وتحولت إلى أزمة في اللغة والمعنى. فقد أعلن فلاسفة ما بعد الحداثة نهاية السرديات الكبرى، أي تلك القصص الفكرية التي كانت تبرر وجود الإنسان وتمنحه موقعا في التاريخ: سردية التقدم، سردية العقل، وسردية الخلاص. صار الشك هو المبدأ الجديد للمعرفة، وأصبح كل معنى نسبيا، وكل حقيقة مؤقتة، وكل هوية قابلة للتبدل. أما فوكو فبيّن أن الحقيقة ليست سوى إنتاج اجتماعي يخضع لعلاقات السلطة والمعرفة، وأن ما يقدم لنا على أنه "حقيقة" إنما هو حصيلة نظام من الخطابات التي تحدد ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله. وقد دفعت التفكيكية هذا المنحى إلى أقصاه، حين جعلت اللغة فضاء للانفلات والتأجيل، بحيث لا يعود المعنى يمسك به، إذ يظل مؤجلا إلى ما لا نهاية.

تعيش الفنون المعاصرة اليوم حالة مستمرة من الزوال والأفول، تتلاشى فيها الحدود التقليدية بين ما يعتبر فنا وما يندرج تحت مسميات أخرى، مثل الديكور أو السلع التجارية. هذه الحالة ليست وليدة المصادفة، فهي نتاج لمسار طويل من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت على الفضاء الفني والثقافي منذ القرن العشرين. إذا ما أردنا فهم هذه الأزمات، فينبغي أن نعيد النظر في العلاقات المعقدة التي تربط بين الفنان، والغرض الفني، والمؤسسات التي تتحكم في صناعة الفن وتوجهاته.

أصبح الفن في هذا السياق رهينة الأزمات التي تلامس مفهوم الزوال والأفول وحتى الموت، تلك المفاهيم التي ترتبط بالفناء والاختفاء من جهة، وبالبعث والتجديد من جهة أخرى. حيث لم تعد الأعمال الفنية تنتج لتكون خالدة أو تحمل في طياتها رمزية عميقة تتحدى الزمن. ولكن على العكس، نعيش اليوم في عالم تتناقص فيه الهالة (l’aura) الخاصة بالأعمال الفنية، تلك الهالة التي تحدث عنها والتر بنيامين والتي عُدّت قبل زمن إعادة الإنتاج الميكانيكي جوهرية لتمييز العمل الفني عن الإنتاج الجماهيري، إذ بفقدان الهالة تترك القدسية المساحة للعرض، ويصير الحدث أهم من العمل في حد ذاته.