منذ أن خطا الإنسان العاقل أولى خطواته في التاريخ، لم يكن الفن مجرد نشاط ثانوي أو زينة شكلية، إذ انغرس في صميم بنيته المجتمعية والرمزية والدينية وحتى التنظيمية. فالكهوف الأولى التي زخرفها لم تحمل على جدرانها رسوما "أولية" للتسلية أو التعبير الجمالي فحسب، فقد شكلت أفقا تأسيسيا لوعي جماعي جديد، يتجاوز الانصياع الأعمى للغريزة الطبيعية، إذ عبر تلك الأيادي الممتلئة والفارغة وتلك الحيوانات المجسدة عبر خطوط رقيقة، حاول ربط صلة سحرية وميتافيزيقية مع الطبيعة ومجتمعه المصغر.

هناك، عبر تلك العلامات والرسوم، بدأت الجماعة البشرية تنسج أول خيوط التواصل الرمزي، مؤسِّسة خلفية ثقافية مشتركة ستتماهى مع الطبيعي في الإنسان، لتنتج كائنا "بيو-ثقافيا" وفق تعبير إدغار موران، أي إنسانا لم يعد أسير حاجاته البيولوجية وحدها، وإنما صانعا لمعنى يتجاوزها، يبني عبر الفن والرمز أسس المجتمع والذاكرة والهوية. ومنذ حينه صار الفن رافعة للتواصل بين الفرد والجماعة، بين ما هو واقعي وما هو متخيل وما هو سحري، وبين الذاكرة والآتي.

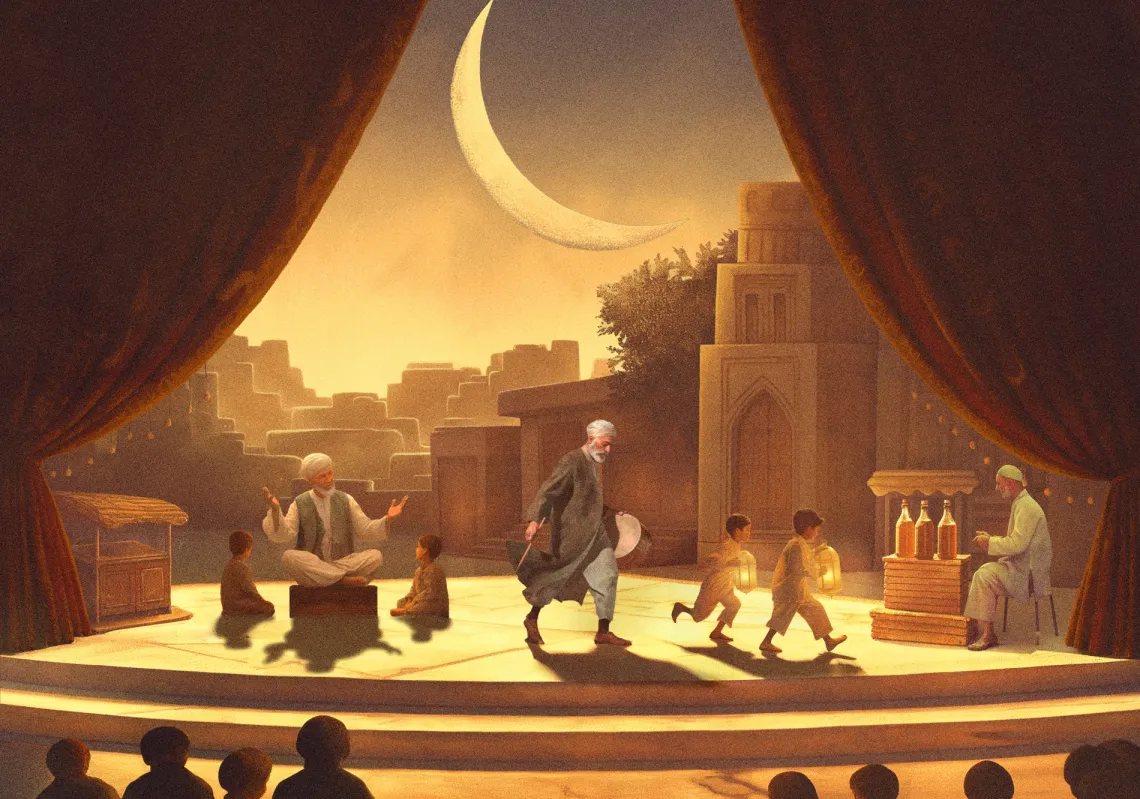

الفن الاجتماعي

وحين نقترب أكثر من القرن العشرين، سنجد أن هذا البعد الاجتماعي للفن اتخذ مسارات جديدة ومتعددة مع صعود الدولة الحديثة، وتوسع الحركات الاصلاحية، وتداخل الفن مع الاقتصاد والسياسة والمؤسسات، بعد أن تحرر الفعل الفني من قيود المرجعية الكنائسية والدينية والأسطورية، لصالح الانطباعي (الحركة الانطباعية وما بعدها) والروحاني الداخلي الفردي (التجريدية والتفوقية والسوريالية) والذاتي النسبي (التكعيبية والمستقبلية والتعبيرية) والإنساني واليومي (حركات ما بعد حداثية: الأداء، التجهيز، الإنشاء، الزائل).

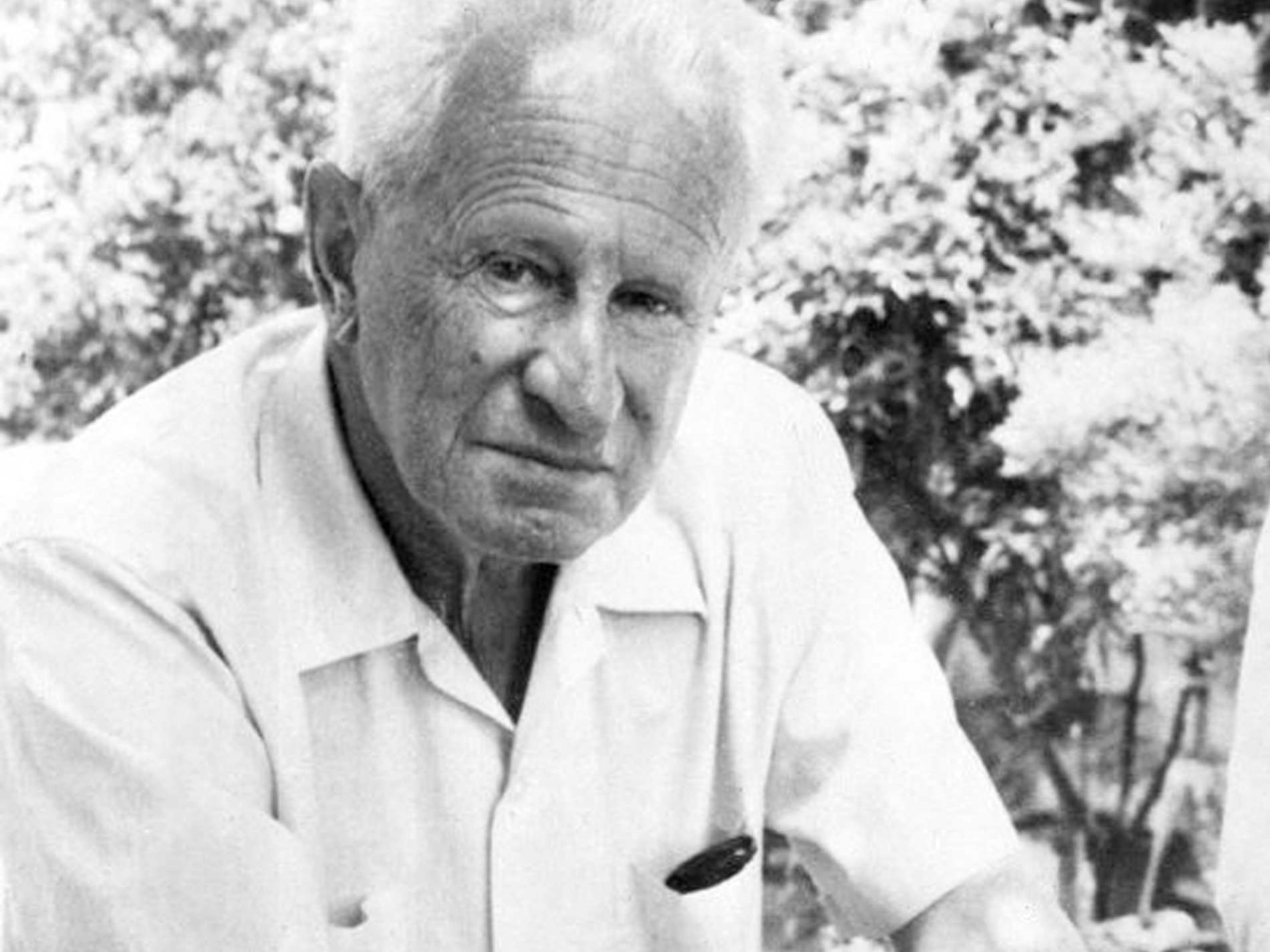

هنا لم يعد الفن مجرد تمثيل للعالم أو تزيين له، أو استحضارا لمثله العليا، إذ صار فعلا يطمح إلى تغييره، وإبراز الخفي فيه والمجرد والباطني-الذاتي المتعدد والعابر والزائل، بما في ذلك التصادمات والصراعات والأفكار الاجتماعية. وكان الناقد البريطاني هربرت ريد من أبرز من أعادوا طرح هذه المسألة، حين رأى أن الفن ليس زينة للحياة، وإنما ضرورة حيوية لبناء مجتمع ديمقراطي حي، وأن التربية الجمالية شرط أساس لتشكيل الإنسان الجديد القادر على العيش في انسجام مع الآخرين. في كتاباته حول "الفن والمجتمع" ألحّ على أن الفن قوة بنائية للمجتمع، وأن الإستيطيقا ليست انعكاسا لترف طبقي، وإنما وسيلة لتربية الذوق الجمعي وتوسيع أفق الحرية.

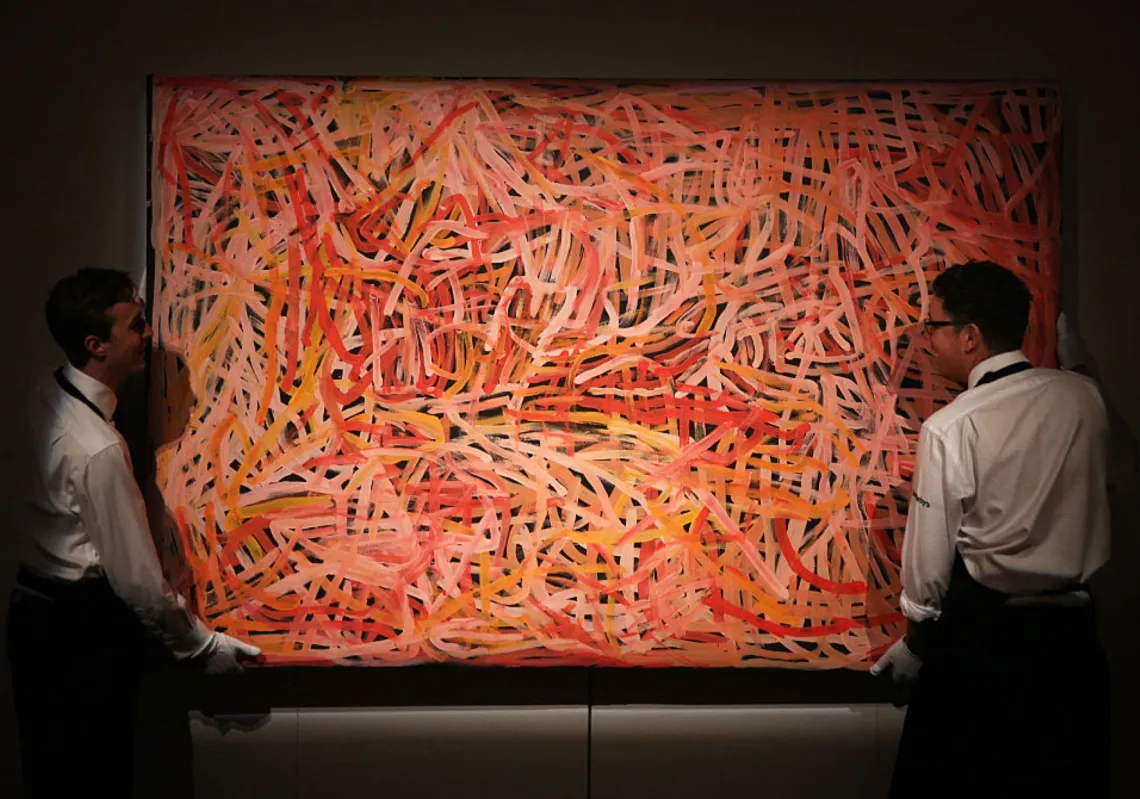

ستجد هذه الفكرة امتداداتها في ما عُرف لاحقا بـ"الفن الاجتماعي" و"الممارسة الفنية المنخرطة" التي حولت الفن من مجرد إنتاج غرض جمالي معزول إلى ممارسة عمومية تدفع بالمجتمع إلى إعادة التفكير في ذاته، وتُعدّ مدرسة "الباوهاوس" (Bauhaus) نقطة مفصلية في تاريخ الفن والممارسة الاجتماعية، إذ انتقلت من فكرة الفنان المعياري المنعزل إلى الفنان كمهندس للمجتمع، ومن غرض جمالي للتأمل إلى غرض وظيفي للتفاعل الاجتماعي. سعت المدرسة إلى دمج الفنون الجميلة مع الحِرف والتصميم الصناعي، فجعلت من الكرسي والمصباح والمائدة أدوات للتغيير اليومي لا مجرد أشكال للتزيين المعتاد، وهي أدوات تساهم في تحسين حياة الناس، في بعض الأحيان تُنتَج بكميات كبيرة لتصبح في متناول الجماهير، وليس فقط النخبة، غاية إعادة تشكيل العلاقات بين الفرد والمجتمع وبين العمل الفني والحياة اليومية.

فالفن الاجتماعي (Social Art) لا يكتفي بإنتاج الجمال، إذ يسعى الى الفعل، الى التغيير، الى الإشراك، ليكون للفن أثر ملموس في المدينة، في المساحات العامة، في الاحتياجات البسيطة كالأثاث والإضاءة والتصميم الحضري، وكل ذلك يستلزم مسؤولية ثقافية وأخلاقية من الفنان والمصمم تجاه الجماعة، وينطلق من وعي بأن الجمال لا يُفهم بمعزل عن العدالة الاجتماعية والاستدامة.