بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقبيل تتويج الملك تشارلز الثالث، راود كثيرين تساؤل مشروع: هل يمكن أن تدفعه آراؤه المعروفة في طيف واسع من القضايا إلى تسييس الملكية؟ بل إن أحد كتّاب المسرح تخيّل هذا الاحتمال في مسرحية شعرية نثرية، يصوّر أزمة دستورية محتملة.

على أن شيئا من هذا لم يحدث، إذ اقتفى تشارلز أثر والدته، محافظا على حياد المنصب السياسي. ومع ذلك، وكما كانت هي، لم يسلم من العواصف السياسية التي تعصف داخل أسرته.

وفيما تعاني العائلة المالكة البريطانية من إحدى فضائحها الدورية، لا عجب في أن ينظر البريطانيون إلى جيرانهم الأيرلنديين بنوع من الحسرة. أما الفرنسيون، فلهم أيضا ما يدعوهم إلى الغبطة من النموذج الأيرلندي، في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيسهم وجمود برلمانهم. فأيرلندا، على النقيض من البلدين، تكتفي برئيس رمزي إلى حد كبير، ينتخب مباشرة لولاية مدتها سبع سنوات، ليمثل البلاد في الداخل والخارج.

هذه الأيام، وبينما تتصدر الصحف أخبار سقوط الأمير أندرو من عليائه، وتخبط الرئيس ماكرون في اختيار رئيس وزرائه للمرة الرابعة أو الخامسة، تبدو الترتيبات الأيرلندية أكثر عقلانية وأقل إثارة للدراما. فقد نالت رئيسة البلاد الجديدة لتوها تفويضا انتخابيا غير مسبوق: 63.4 في المئة من الأصوات، وهي أعلى نسبة يحصل عليها أي رئيس أيرلندي منذ تأسيس المنصب عام 1938.

فمن هي الشخصية التي أسرت قلوب الناخبين؟ ليس بوب غيلدوف، رغم مظهره الواثق بعد الانتخابات، فعلى الرغم من أن كثيرين توقّعوا أن يترشّح– بل إنه تباهى بأنه كان "سيفوز بسهولة" لو أنه خاض المعركة– فإنه في النهاية امتنع عن خوض السباق. وبأسلوبه الصريح المعتاد، وصف غيلدوف المرشحين بأنهم "أشخاص أكفاء، ولطيفون للغاية"، لكنه انتقد الحملة ووصفها بأنها مملة. وربما كان من حسن حظ البلاد، أن نجم الروك المتقدم في السن آثر أن لا يختبر شعبيته بين أبناء وطنه، فلعله بذلك جنّب أيرلندا سبع سنوات من الإحراج المسرحي.

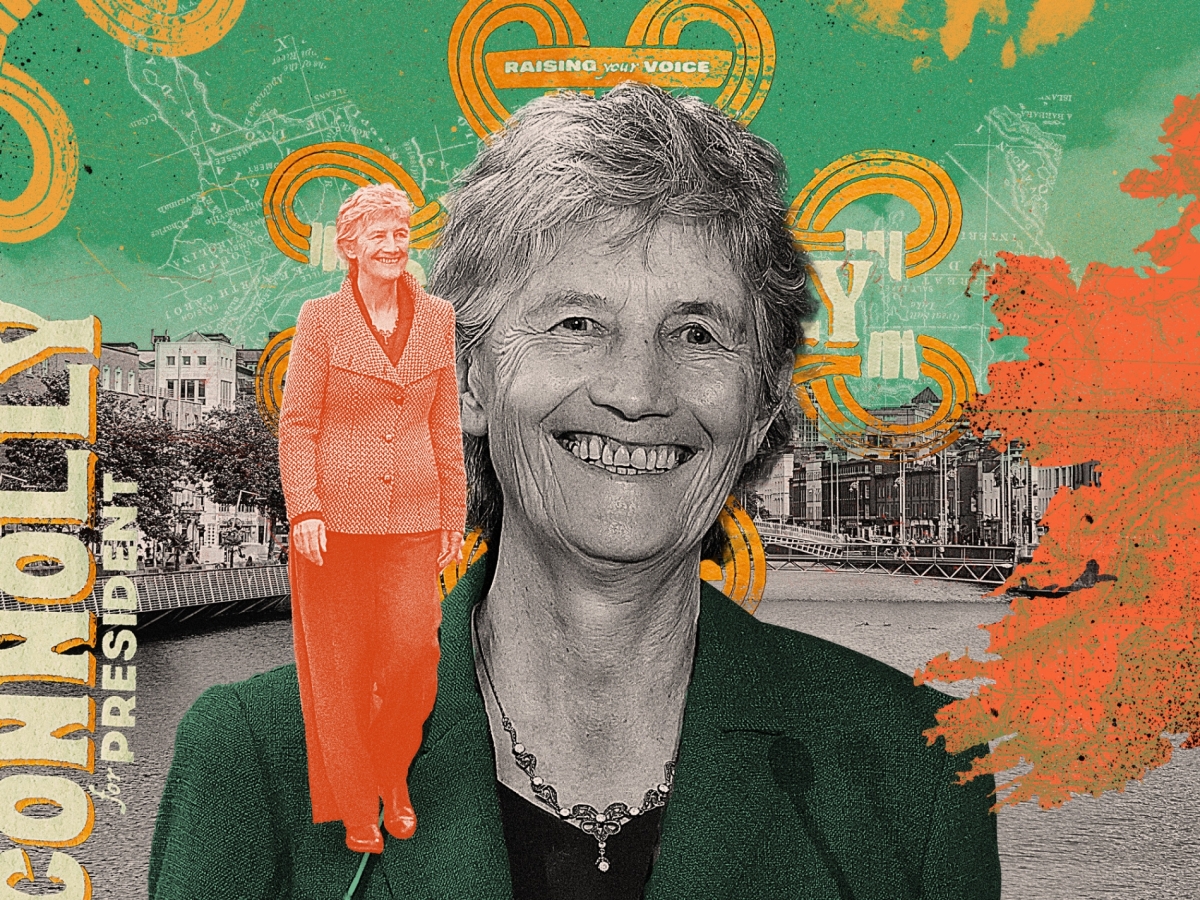

وبدلا من غيلدوف كانت الفائزة هي كاثرين كونولي، مدعومة بتحالف يساري موحد ضم "شين فين"، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، و"حزب العمال"، و"الخضر"، و"حزب الناس قبل الربح".

كونولي، التي كانت شبه مجهولة خارج بلادها، ولم تكن بارزة حتى داخلها، أصبحت ثالث امرأة تتولى هذا المنصب بعد ماري روبنسون (1990–1997) وماري مكاليز (1997–2011). وقد تبدو للوهلة الأولى شخصية غير مرشحة لإثارة هذا القدر من الحماس.