في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2025، أصدرت الولايات المتحدة "استراتيجيا الأمن القومي" تنفيذا لمتطلبات الكونغرس، باعتبارها الوثيقة المرجعية التي تحدد ملامح التوجه العام للدولة في مجالات السياسة الخارجية، والاقتصاد، والأمن القومي، والدفاع، والعلاقات الدولية. وتمثل هذه الاستراتيجيا، تقليديا، البوصلة التي تهتدي بها مؤسسات الدولة الأميركية، من البنتاغون إلى وزارة الخزانة، ومن وزارة الخارجية إلى شركات التكنولوجيا العملاقة.

وهذه ليست هذه الوثيقة الأولى التي تكشف حجم الرهان الأميركي على التكنولوجيا بوصفها ركيزة أساسية لبناء القوة، غير أنها تعد من أخطر وأهم الوثائق السياسية التي تصدر عن أي إدارة تتولى الحكم في البيت الأبيض، لما تحمله من دلالات تتجاوز الإطار النظري إلى إعادة صوغ عملية لمفهوم القوة ذاته.

وجاءت النسخة الجديدة لتعكس تحولا نوعيا واضحا في ترتيب أولويات القوة الأميركية، حيث لم تعد القوة العسكرية التقليدية أو النفوذ الديبلوماسي وحدهما في صدارة المشهد، بل جرى وضع التكنولوجيا في قلب المعادلة الاستراتيجية الشاملة. فالوثيقة تكشف عن إدراك متزايد داخل دوائر صنع القرار الأميركية بأن ميزان القوى في القرن الحادي والعشرين لن يحسم فقط بعدد حاملات الطائرات أو القواعد العسكرية، وإنما بامتلاك مفاتيح التفوق التكنولوجي وقدرة الدولة على التحكم في سلاسل الابتكار والإنتاج والمعرفة.

السلاح الحاسم

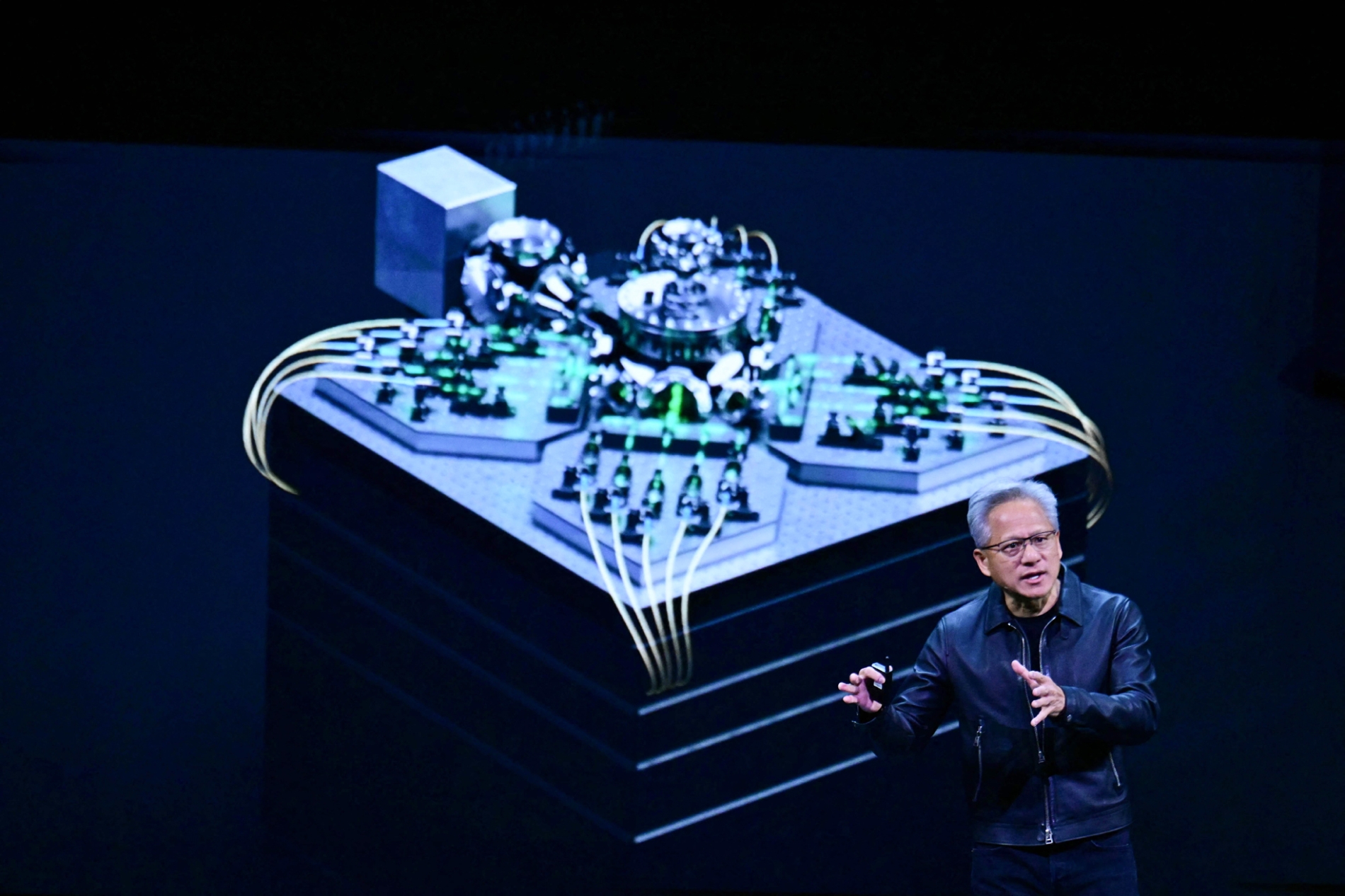

وتتعامل الاستراتيجيا مع التكنولوجيا باعتبارها "السلاح الحاسم" الذي يحدد موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري أو المالي أو الجيوسياسي. فهي تؤكد، بشكل صريح أو ضمني، أن السيطرة على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتكنولوجيا الطاقة المتقدمة، والبنية التحتية السيبرانية، والفضاء، لم تعد مسألة تفوق تقني فحسب، بل قضية أمن قومي من الدرجة الأولى. ومن يمتلك هذه الأدوات ويحتكر تطويرها وتنظيمها، سيكون قادرا على صوغ قواعد النظام العالمي المقبل، والتحكم في مسارات النمو، والتأثير في قرارات الدول الأخرى.

ومن هنا، لا تظهر التكنولوجيا في هذه الاستراتيجيا كقطاع تقني معزول أو كملف اقتصادي منفصل، بل كعنصر بنيوي يخترق مختلف مجالات القوة الأميركية، من إدارة الاقتصاد العالمي، إلى رسم التحالفات، إلى إدارة الصراعات، وحتى الحفاظ على الهيمنة الأميركية على النظام الدولي.

وفي الرؤية الأميركية الجديدة، لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة مساندة للقوة، بل أصبحت هي الأساس الذي ستبنى عليه القوة الأميركية في المستقبل، ومفتاح الحفاظ على موقع الولايات المتحدة في عالم يتسم بتنافس تكنولوجي محتدم وتحولات استراتيجية متسارعة، إذ لا تذكر التكنولوجيا في الاستراتيجيا كعنوان منفصل أو قطاع مستقل، بل تظهر متداخلة في معظم محاور الوثيقة، من الاقتصاد الصناعي والمالي، إلى السياسة الخارجية، مرورا بالجغرافيا السياسية، وانتهاء بالعسكرة والتفوق العسكري.