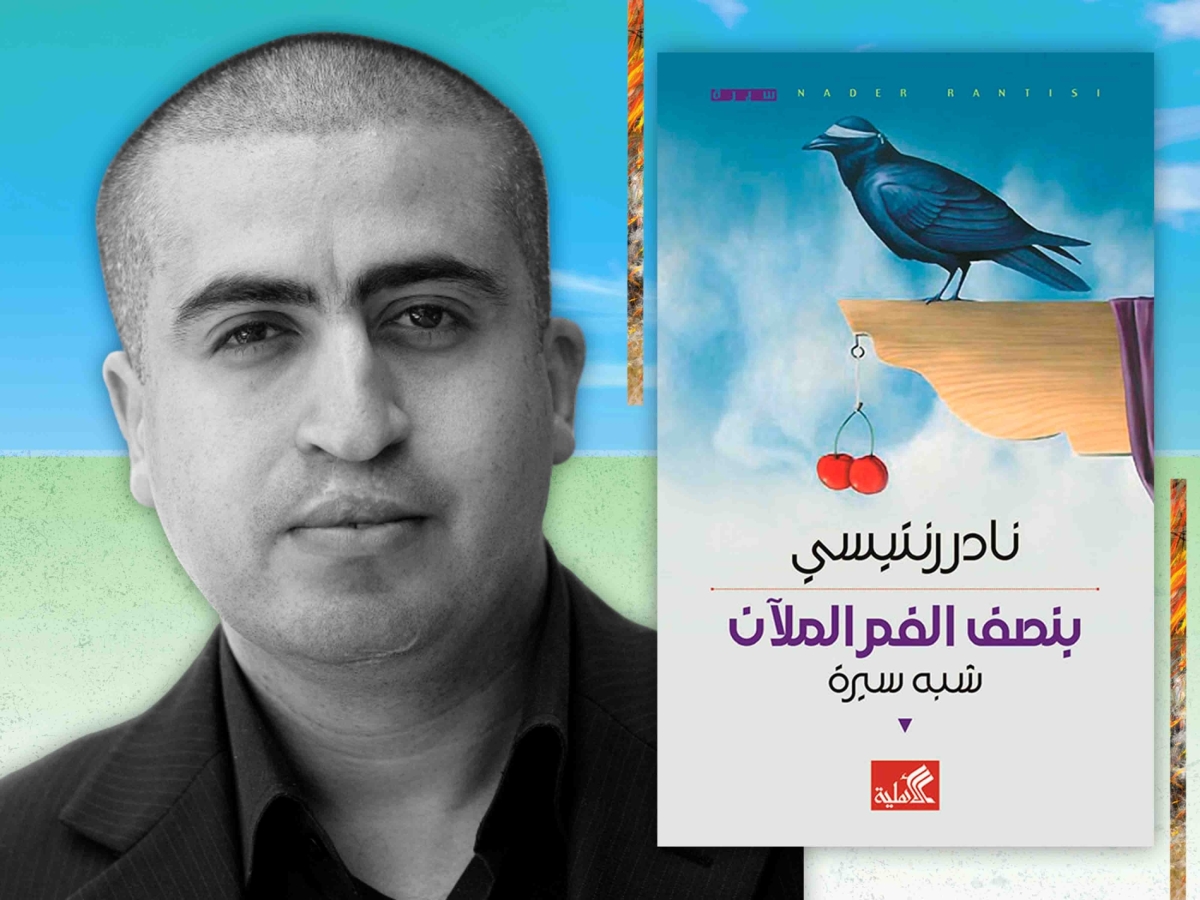

بين كتاب يعيد تركيب الطفولة الفلسطينية المجروحة، ومجموعة قصصية جديدة تنصت إلى ارتباك الإنسان المعاصر داخل بيته وهاتفه، يتحرك مشروع نادر رنتيسي السردي بوصفه كتابة في التحولات، أكثر منه كتابة في الذكريات وحدها. في كتابه "بنصف الفم الملآن– شبه سيرة"، كتب رنتيسي الجسد بوصفه أرشيفا للألم والمنفى، وكتب العائلة باعتبارها مرآة لتاريخ كامل من الفقد والاقتلاع. أما في مجموعته القصصية الجديدة، فينقل عدسته إلى اليومي المعيش، إلى العلاقات الزوجية الهشة، وإلى العزلة التي تصنعها الشاشات، وإلى الإنسان الذي ينام محاطا بالآخرين داخل هاتفه، فيما يتآكل صوته الحقيقي.

يأتي هذا الحوار بالتزامن مع قرب صدور مجموعته القصصية الجديدة، ليضيء الخيط الخفي الذي يربط بين النصين، بين النقص الجسدي ونقص المعنى، بين المنفى الجغرافي والمنفى الرقمي، وبين بيت كان يهدد بالحرب، وبيت معاصر يهدد بالوحدة.

نصوص مجموعتك القصصية الجديدة تميل إلى اليومي المعيش، بينما في كتابك "بنصف الفم الملآن– شبه سيرة" انشغلت بالذاكرة والمنفى. كيف ترى هذا الانتقال من الذاكرة الجمعية والفردية إلى اليومي المعاصر والرقمي؟

كان انتقالا جبريا بالطبع، ففي "بنصف الفم الملآن" أفرغت كل ما في سيرة طفل وعائلة وبلاد، إذ أثقلت السرد بالتفاصيل القريبة والمحاذية، مع خط زمني متصاعد عبر ثلاثين عاما من عمر الفتى وبلاده والعناوين المؤقتة التي أقام فيها. أردته شريطا سينمائيا مكثفا لم يكتف ببطل واحد أو حبكة واحدة. فمن خلال الفم الناقص لصاحب الشفة الأرنبية، رويت حروب العراق في الثمانينات والتسعينات، واستكملت فصول النكبة الفلسطينية، وكانت قصة الأب والأم وزواجهما وما بعده من خيانات ودراما مثقلة بالتعاسة، حتى يحدث الغزو، فتنتقل وطفلها بأمراض الجسد وندبات الروح في الرحلة القسرية من الكويت إلى الأردن.