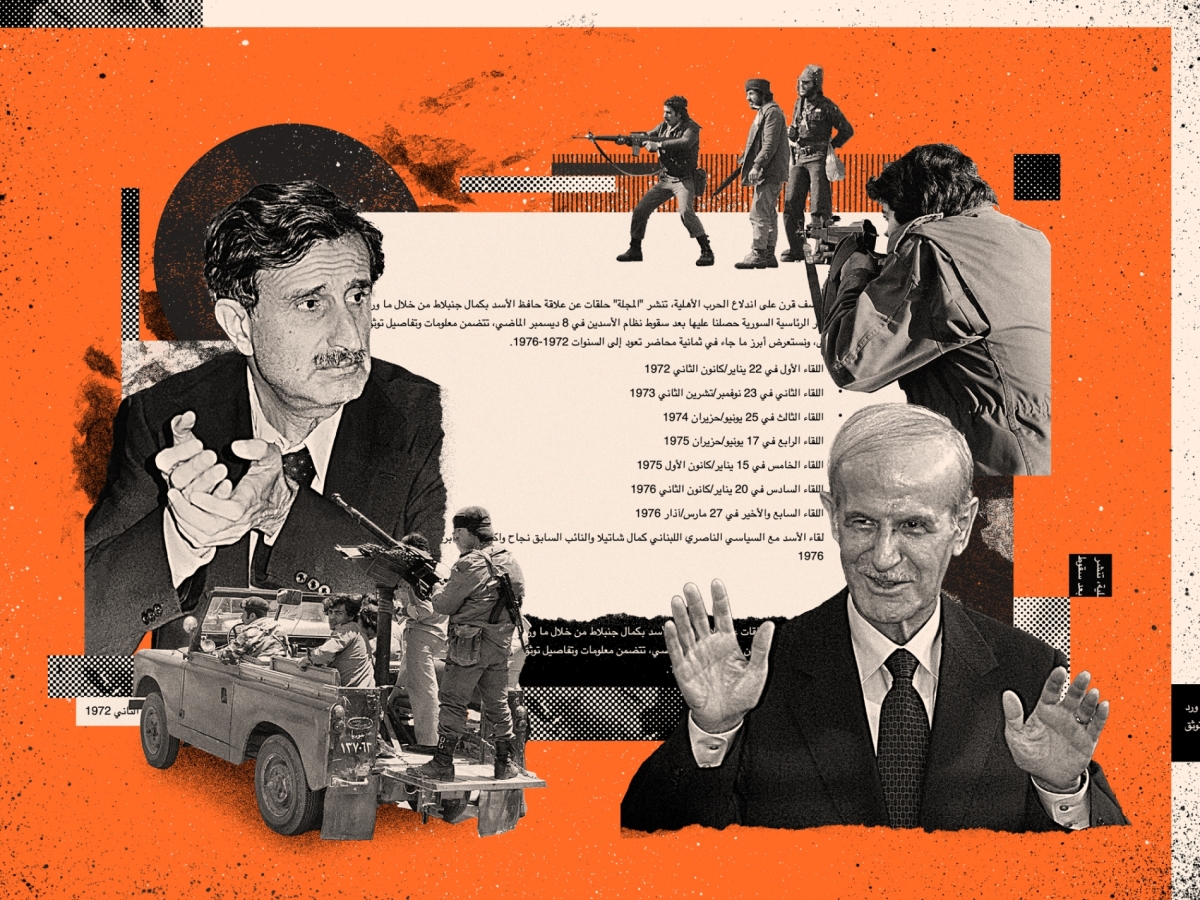

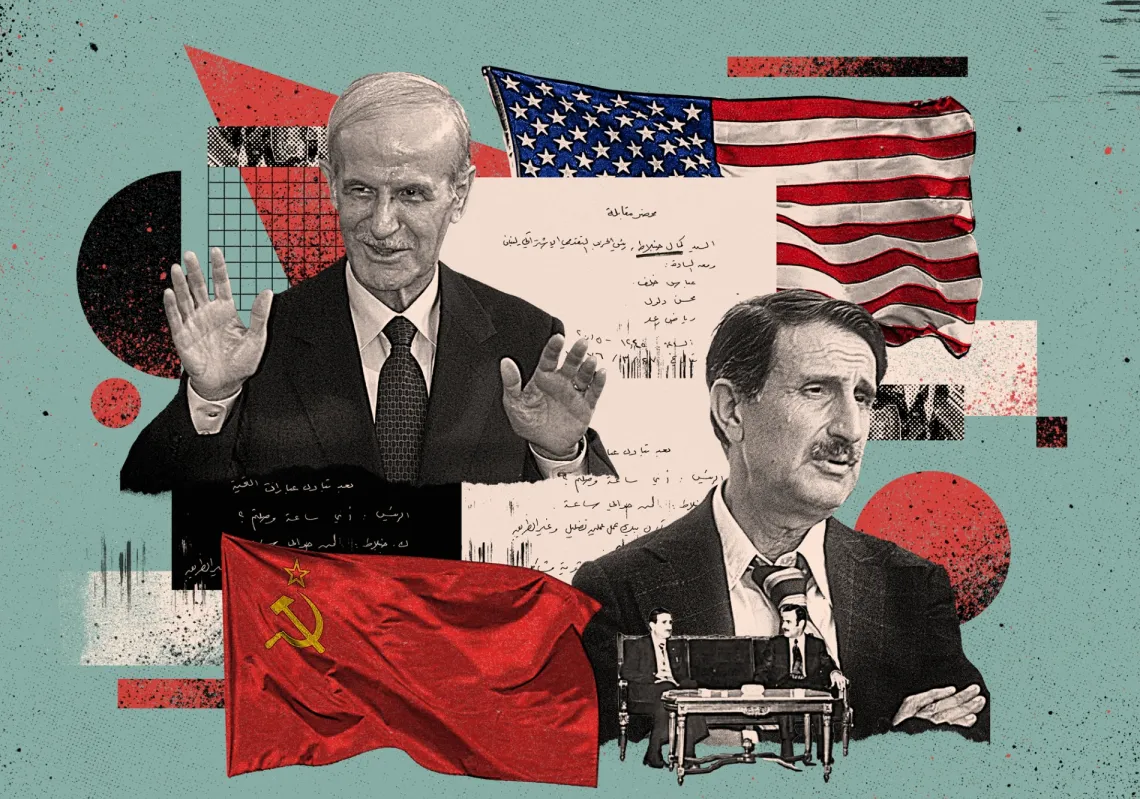

في الذكرى الخمسين لانطلاق الحرب الأهلية اللبنانية، نشرت مجلة "المجلة" سلسلة وثائقية مؤلفة من ست حلقات بعنوان "الأسد وجنبلاط"، تتناول لقاءات جمعت بين الرئيس السوري حافظ الأسد وزعيم "الحركة الوطنية اللبنانية" كمال جنبلاط بين عامي 1972 و1976. وقد رُوّج لهذه الوثائق بوصفها مواد "أرشيفية سرية" تُنشر للمرة الأولى، وتُلقي الضوء على طبيعة العلاقة بين الرجلين، وعلى مواقف الأسد من الحرب اللبنانية خلال مراحلها الأولى. غير أن القراءة المتأنّية لتلك الحلقات تكشف، لا عن مادة تاريخية موضوعية أو موثّقة، بل عن سردية سياسية موجهة تُعيد إنتاج خطاب النظام السوري كما أراده أن يُفهم، لا كما جرى فعليًا.

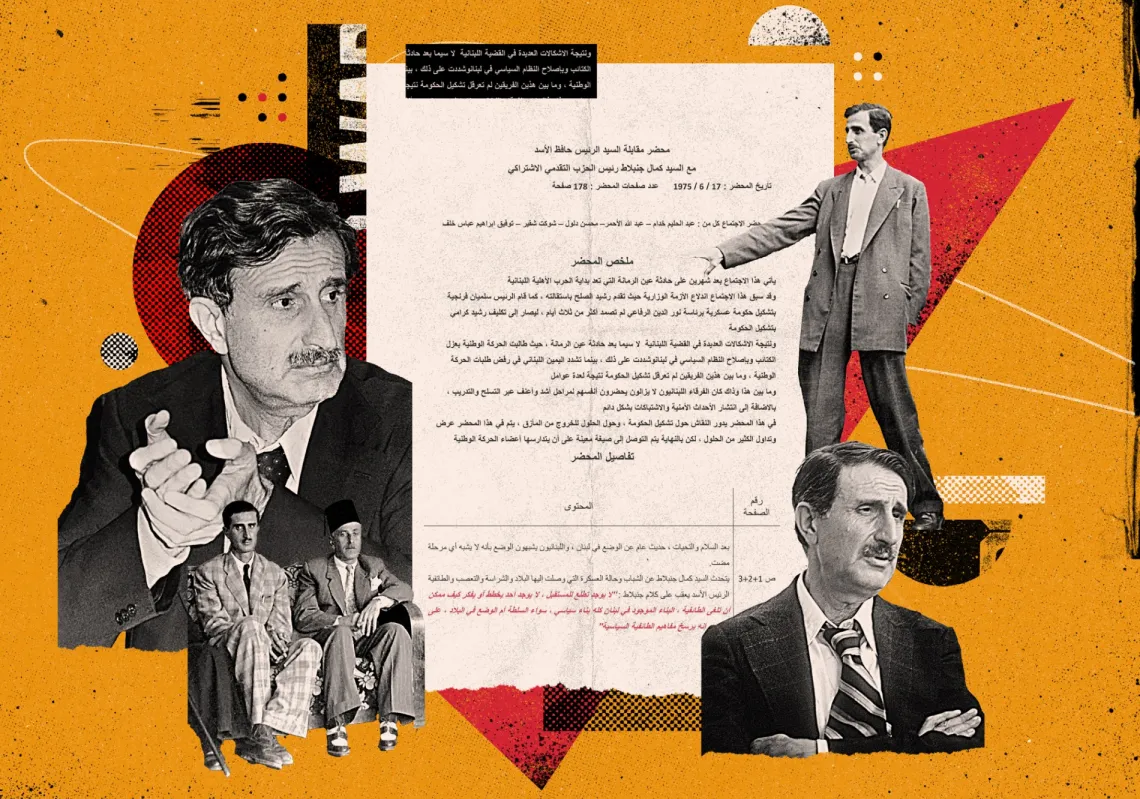

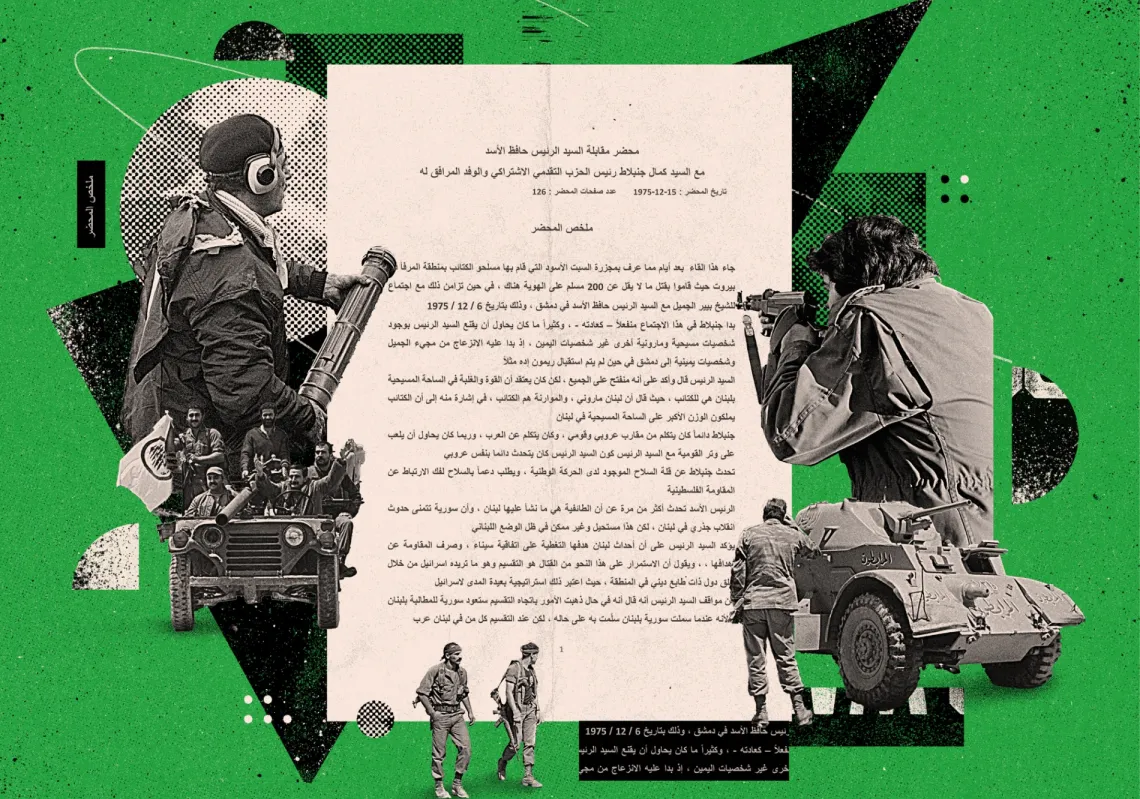

قبل الخوض في تحليل مضامين الوثائق، من المهم التوقف عند الإشكال المنهجي المرتبط باستخدام الأرشيف الحكومي، خصوصًا الصادر عن أنظمة سلطوية. ففي مثل هذه السياقات، يُستخدم الأرشيف ليس لتدوين الذاكرة، بل لضبطها وتوجيهها. الوثيقة هنا لا تعبّر عن ملاحظة بيروقراطية باردة أو تقاطعات لحظية لصنّاع القرار، بل هي في كثير من الأحيان إعادة إنتاج لاحقة للحدث، مكتوبة بعيون المنتصر أو الرقيب الأمني، بما يخدم الخطاب الرسمي. وعليه، فإن أي تعامل مع هذا النوع من الوثائق يتطلب حذرًا منهجيًا ومساءلة مزدوجة: لمضمون الوثيقة، ولمؤسسة الأرشفة نفسها.

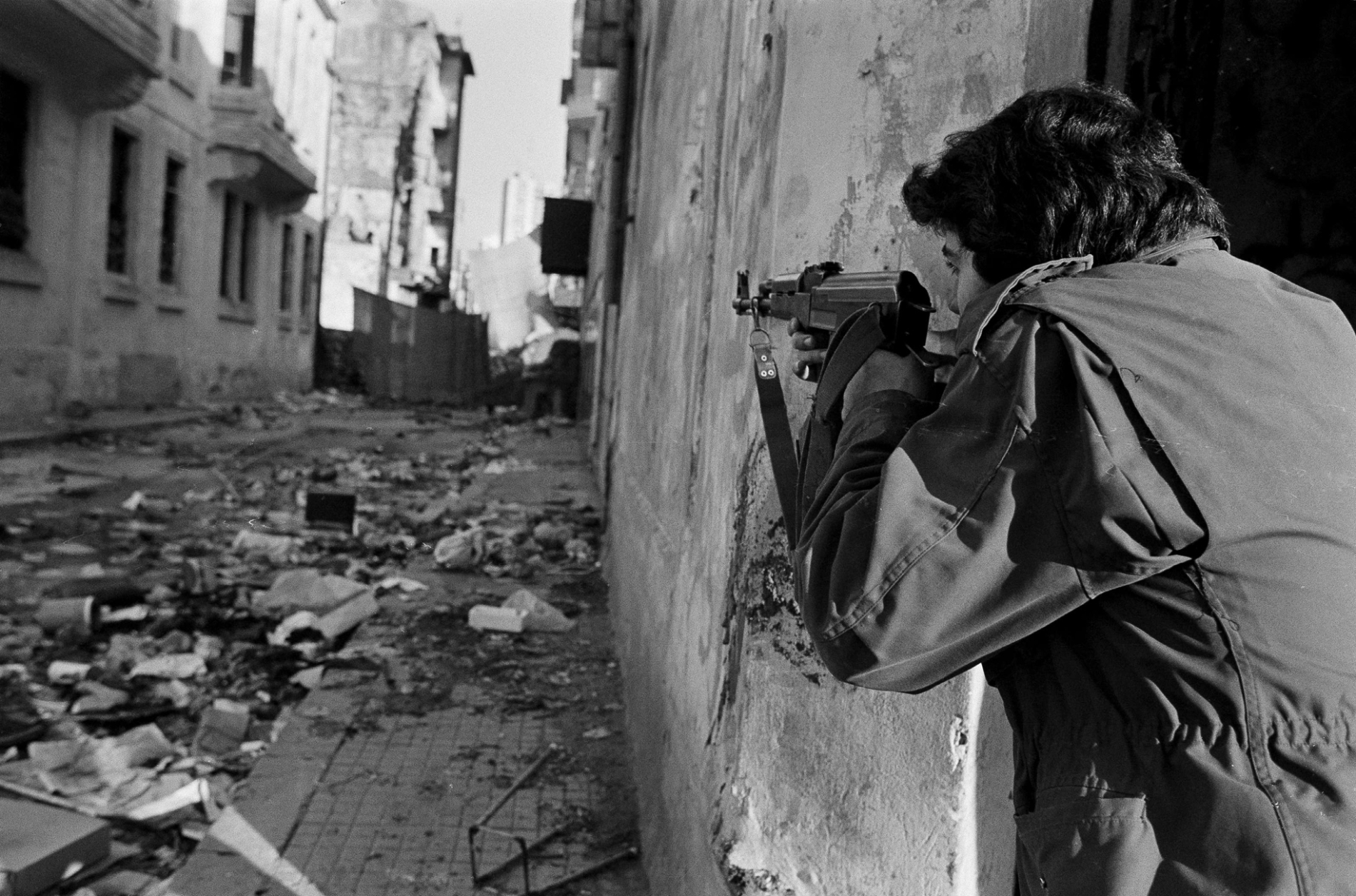

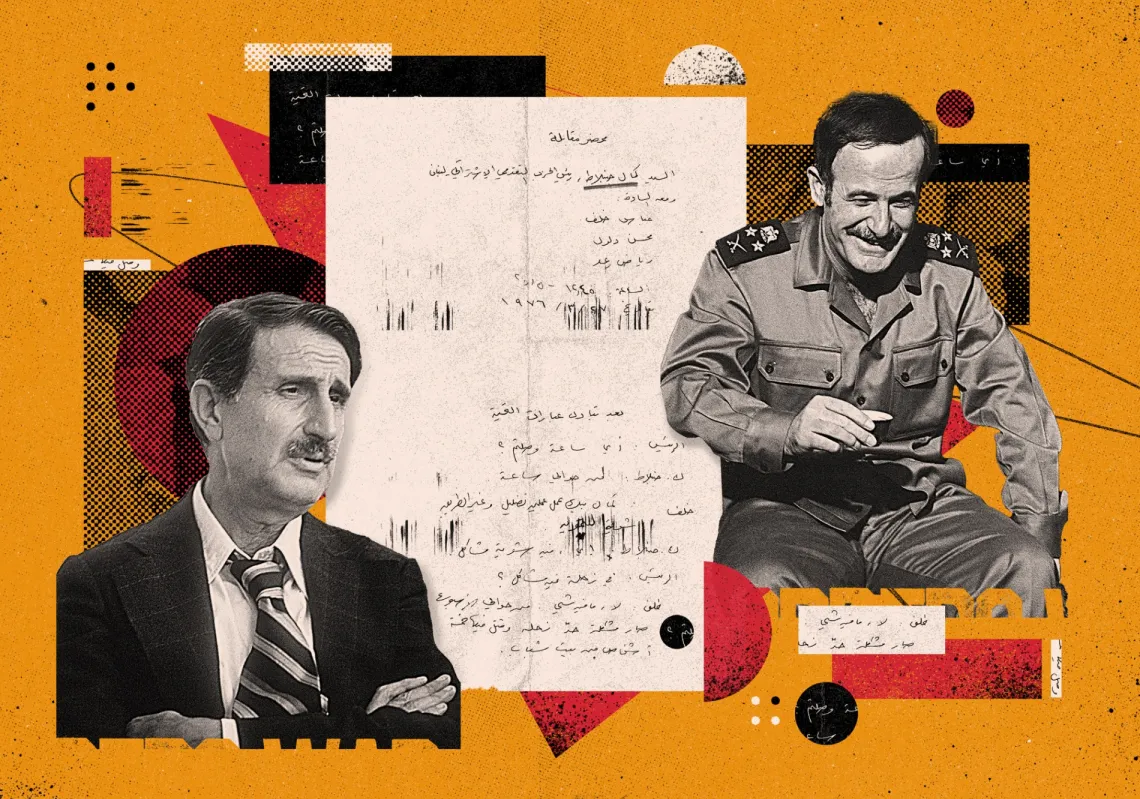

تبدأ سلسلة "المجلة" من لقاء جرى في يناير/كانون الثاني 1972 بين الأسد وجنبلاط، يُصوّر فيه الأخير كشخص مندفع، غاضب، غير متزن، يفتح الملفات بحدة ويخلط بين التحليل العاطفي والاستراتيجية الواقعية. في المقابل، يظهر حافظ الأسد كرجل الدولة المتروّي، الحكيم، الذي يصغي ويُربك محاوره بالصمت والتأني. هذا التمهيد السردي ليس بريئًا، بل يمهّد لخلق تضاد بين زعيم لبناني متهور ونظام إقليمي عقلاني، ويبرّر لاحقًا التدخل السوري في لبنان عام 1976 بوصفه ضرورة لوقف انزلاق هذا البلد إلى الفوضى، لا كجزء من خطة سورية منظمة لاحتواء القرار اللبناني وتصفية خصوم الداخل.