"جميعنا اختبرنا تلك اللحظة الصافية من الحضور في العالم التي يتوقف فيها الزمن. جميعنا تقبلنا في تلك اللحظة أن نكون تلك العشبة الصغيرة، أو تلك الغيمة الأكثر زرقة من غيرها، بينما جسدنا بالقرب منا ساكن مثل حقيبة. لحظة نشعر فيها أن ابتسامة طيبة تغلف كل شيء، وربما نكون مبتسمين أيضا، كأننا أخيرا ذلك المكان الفارغ لشخص ما، كي يبقى".

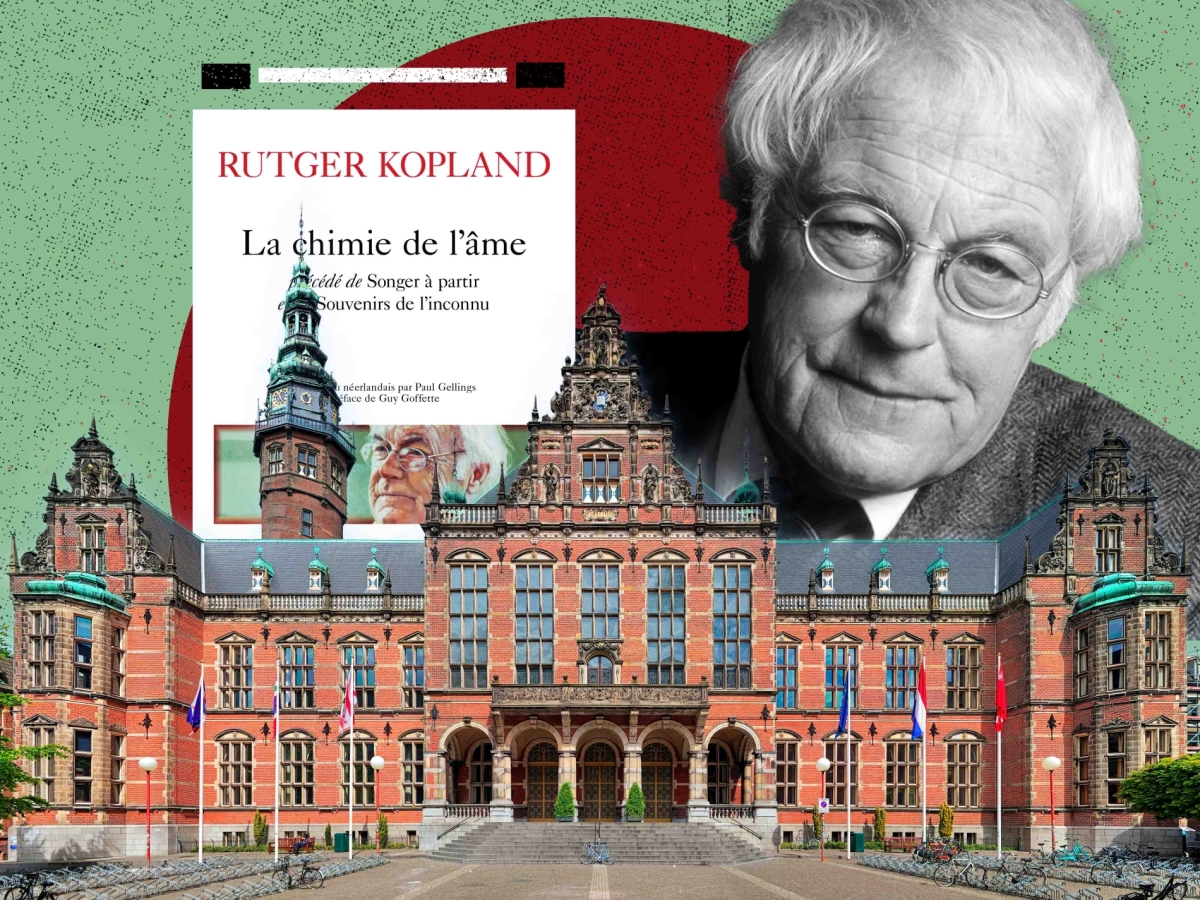

بهذه الفقرة يفتح الشاعر البلجيكي غي غوفيت مقدمته للمختارات الواسعة من شعر روتغر كوبلاند، التي نقلها إلى الفرنسية بول غيلينغز، وصدرت حديثا في باريس عن دار "غاليمار" تحت عنوان "كيمياء الروح". فقرة تقول على أفضل وجه ذلك الشعور الذي ينتابنا لدى قراءة هذا الشاعر الهولندي الذي لا يزال شبه مجهول خارج وطنه، على الرغم من النصوص الشعرية الباهرة التي تركها خلفه، ودفعت غوفيت إلى الإقرار بأن "أحدا لم يتمكن أفضل منه من جعل تلك اللحظة الصافية ملموسة".

فرادة

من سيرة كوبلاند، يكتفي غوفيت بذكر ولادته عام 1934 في بلدة غور الهولندية، وممارسته الطب بين عامي 1981 و1995، ثم مزاولته تعليم الطب النفسي في جامعة غرونينغن، قبل رحيله عن هذه الدنيا في عام 2012. سيرة مقتضبة جدا لأن الأهم، في نظر غوفيت، هو عمل كوبلاند الشعري الذي أثمر 14 ديوانا كتبها خلال فترة خمسين عاما، قبل أن يجمعها عام 1999 في كتاب حظي إلى حد اليوم بطبعات عدة في هولندا. دواوين يكفي ذكر بعض عناوينها لتشكيل فكرة دقيقة عن الفرادة الشديدة لهذا الشاعر: "بين الماشية" (1966)، "أُرغُن الأمس الصغير" (1968)، "من يجد بَحَثَ بطريقة سيئة" (1972)، "مكان فارغ للبقاء" (1975)، "كل تلك الوعود الجميلة" (1978)، "هذا المنظر" (1982)، "قبل التواري وبعده" (1985)، "عن الرغبة في سيكارة" (2001)، "ما تركه الماء" (2004).

في هذه الدواوين، لا يرى غوفيت "ما يمكن أن يغوي الآنسات المغرمات بـ"الشعر"، ولا ذلك الجانب المنمق، الطنان، الغامض والشعري بشكل زائف، الذي نجده في كم من الدواوين القابلة للاستبدال في ما بينها، بل عالما بأكمله، مؤقتا، مهددا، مثيرا للشكوك، للكآبة، للأسئلة التي لا إجابات عنها، وصوتا من بين أكثر الأصوات زهدا، هو عبارة عن همس رقيق ومجرد من الأوهام"، يصبغه "حنين تشحب في مرآته كل أنواع البلاغة"، كما كتب الشاعر الفرنسي الكبير جان غروجان في مقدمته لمختارات كوبلاند الأولى التي نُقلت إلى الفرنسية وصدرت عام 1986 بعنوان "التفكير في الرحيل".