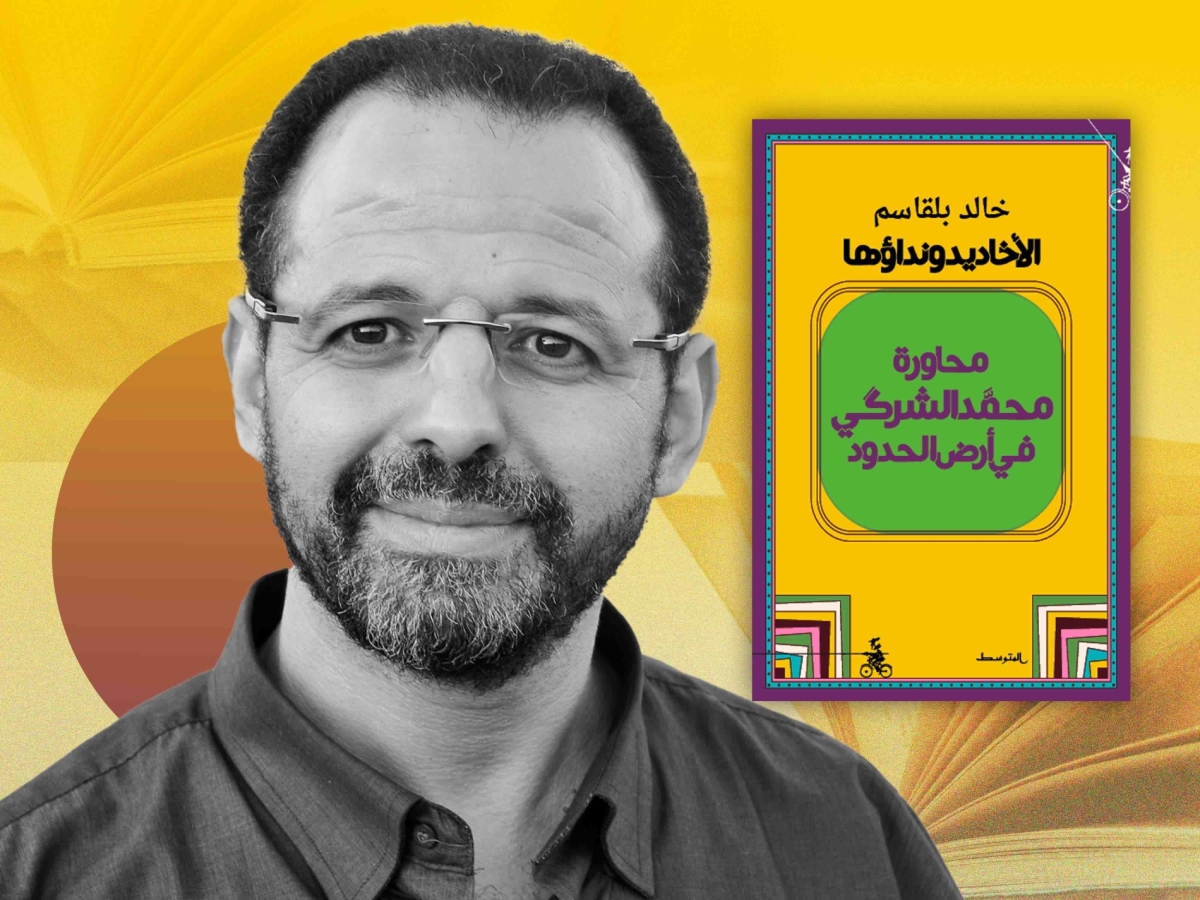

للمرة الثانية على التوالي وضمن "منشورات المتوسط" الإيطالية، أصدر الناقد الأدبي المغربي خالد بلقاسم الجزء الثاني من محاوراته النقدية ـ الفكرية عبر كتاب جديد يحمل عنوان "الأخاديد ونداؤها: محاورة محمد الشركي في أرض الحدود"(2025) وذلك بعد صدور الكتاب الأول "كيليطو - تجويفات" سنة 2024.

قارئ المنجز النقدي عند خالد بلقاسم، يجد نفسه أمام ناقد مجدد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في وقت ينسحب فيه النقد الجاد والأصيل إلى الوراء، مفسحا المجال لأشكال أخرى تصلح أن تكون كل شيء إلا أن نعتبرها نقدا. لهذا تشكل كتابات بلقاسم علامة مضيئة في مجال النقد الأدبي العربي. إذ يعمل دائما على ملامسة عمق الأعمال الأدبية ويهدم أفكارها ويزلزل يقينياتها، بل ويساهم بكيفيات مختلفة من التأويل في هدم معايير النقد والزج بالكتابة النقدية ضمن أفق نقدي مغاير. ففي كل تجربة نقدية جديدة، يحرص على تفكيك ميكانيزمات الأعمال الأدبية وإبراز ما تحبل به من رموز وأسرار وعلامات وصور وجماليات، وفق عدّة مفاهيمية أصيلة تمتح مرجعياتها من تاريخ الفكر الإنساني. فلا تكاد تخلو دراساته الأدبية من مرجعية فكرية كونية وبحدس صوفي يضيء به صاحب "مرايا القراءة" سيرته النقدية كواحد من الأقلام البحثية المراهنة على المغاير والاختلاف في تأمل العمل الأدبي. لهذا يحرص بلقاسم دائما على اختيار أصدقائه بدقة متناهية، وأعني الأدباء الذي يعشق مؤلفاتهم ويسافر معهم في قطار المعرفة، بعد أن يحول متونهم الأدبية إلى نصوص تعاش وتحكى ويفكر فيها لا مجرد أعمال أدبية يخضعها إلى نمط من تفكير ميكانيكي تسقط فيه النظريات الغربية ومفاهيمها على الأعمال الأدبية العربية.

شكل جديد

على مدار سنوات، اعتقد العرب أن سبب فرادة كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حيان التوحيدي، كامن في الأساس في القيمة المعرفية التي يقدمها الكتاب على مدار عدد من الليالي التي أمضاها صاحب "المقابسات" في حضرة أهل السلطة والجاه، بحكم النوادر التي ظل التوحيدي يحكيها في مجموعة من الليالي. والحال أن هذا الكتاب الذي يمثل اليوم كنزا أدبيا ثمينا، لا يمكن النظر إليه من زاوية محتواه فقط، بل إنه يقترح علينا منذ قرون أن ننتبه إلى مفهوم الشكل. وذلك على أساس أن تاريخ الآداب والفنون والفكر، هو تاريخ أشكال جديدة يقدم بها الكتاب متونهم الفكرية ويحاولون عبرها أن يخلقوا لهم أفقا جديدا على مستوى الكتابة.