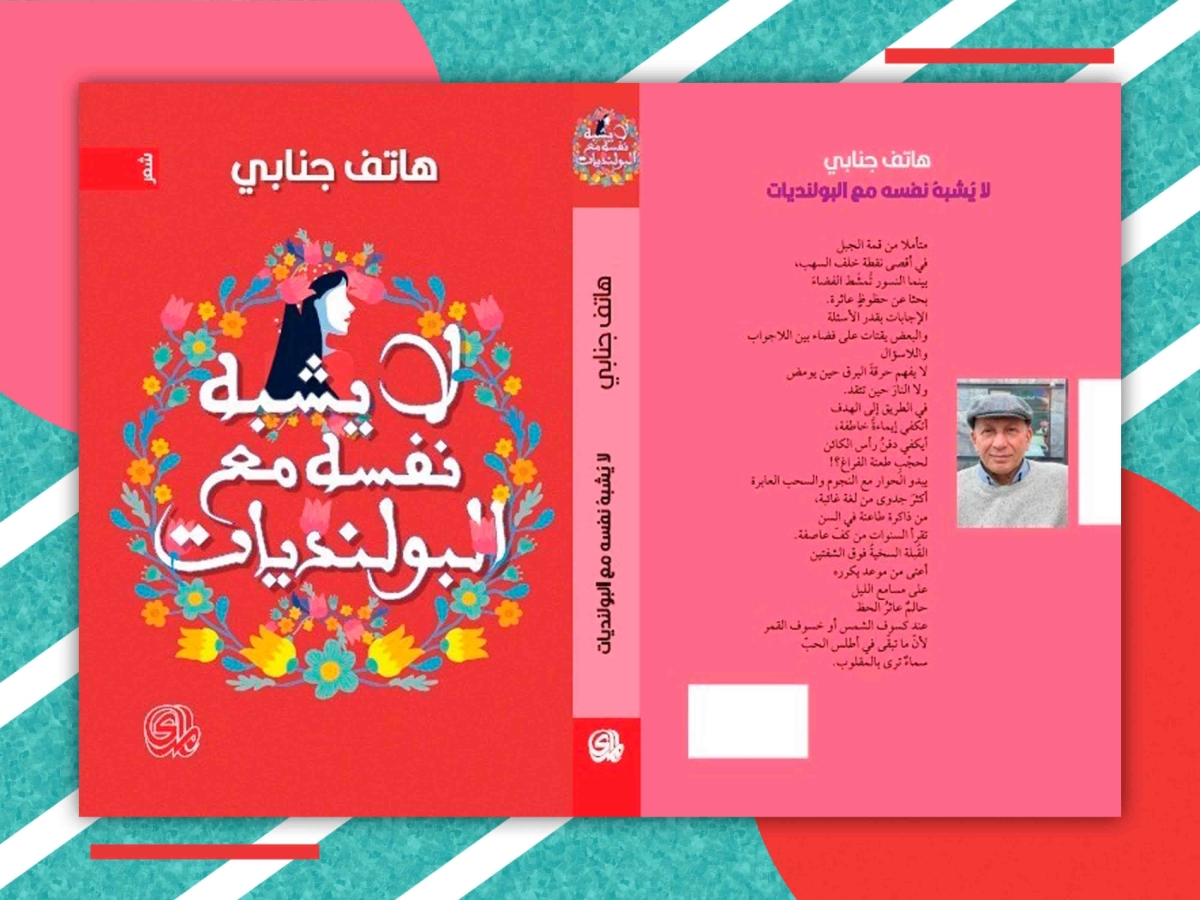

تشير مجموعة الشاعر العراقي هاتف جنابي "لا يشبه نفسه مع البولنديات" الصادرة عن "دار المدى" 2025 ، منذ العنوان، إلى حالة القلق التي تحكم النصوص. ليس الأمر مجرد تسمية لكتاب شعري، بل هو إعلان صريح عن مأزق وجودي: الذات هنا لا تعود مطمئنة إلى تشابهها مع نفسها، بل تدخل في علاقة توتر مع صورة مغايرة تنبع من الآخر.

إن العنوان في هذا المعنى عتبة دلالية تضع القارئ في قلب التجربة قبل أن يفتح أي صفحة من صفحات المجموعة. "لا يشبه نفسه" عبارة صادمة في بساطتها، كأنها تقطع مع المبدأ الذي قامت عليه الكتابة الشعرية منذ قرون، أي أن الشعر هو لحظة مطابقة بين الشاعر وذاته، بين الصوت والهوية. لكن هذه المجموعة تفكك هذا اليقين، لتعلن أن الشاعر لا يعود كما هو حين يعبر لغات أخرى، أو حين يستعير أرضا لا تنتمي إلى طفولته الأولى.

الذات هنا تتحرك، تتبدل، وتفقد مركزها لتولد من جديد. أما الإضافة "مع البولنديات" فتوسع حدة المفارقة. فهي لا تحيل فقط إلى علاقة بالشعب أو اللغة، بل إلى تماس حقيقي مع الغربة كشرط يومي. البولندية هنا ليست مجرد لغة، بل فضاء يعيد تشكيل الصوت العربي من الداخل. هي مرآة مغايرة يطل منها الشاعر على ذاته فلا يتعرف إليها.

ثنائية حادة

الذات في هذه المجموعة تعيش الاختلاف لا التشابه، وتمتحن التبدل ولا تستسلم للاستقرار. وهذا ما يجعل النصوص محمولة دائما على ثنائية حادة: بغداد/وارسو، العربية/البولندية، الماضي/الحاضر. غير أن هذه الثنائية ليست قطيعة نهائية، بقدر ما هي جسر مضطرب يمر عبره الشاعر كل مرة. بغداد ليست فقط ذاكرة مثقلة بالدم، ووارسو ليست فقط مدينة عبور باردة، كلتاهما تتحول إلى علامة في جغرافيا داخلية أكثر تعقيدا، حيث لا تكون عبورا دائما بين أماكن، لا امتلاكا لمكان واحد.