خلال فترة افتتاحه التجريبية على مدى عام، تدفق آلاف الزوّار من كل أنحاء العالم على منطقة الجيزة، قرب الأهرامات الثلاثة الشهيرة بالقاهرة، من أجل التواصل عن كثب، في مكان جذاب وجامع، مع مولدات طاقة فكرية وروحية، قد تساعد في بناء اجابات عن أسئلة محيّرة، لا في مجال علوم الحضارات والآثار وأشكال الحياة قبل آلاف السنين، فحسب، وإنما أيضا في شؤون علوم الميكانيكا والهيدروليك، والزراعة المستدامة والحفاظ على مقدرات ودور مملكتي النبات والحيوان، وأيضا الاقتراب من الأساليب العلاجية عبر روحانيات التأمل وأثر الشعر، ومن ثم اعادة الاعتبار الى الفكر وأخلاقيات الكلمة، وغير ذلك من العناوين المعاصرة التي تبدو معاصرة وملحة جدا.

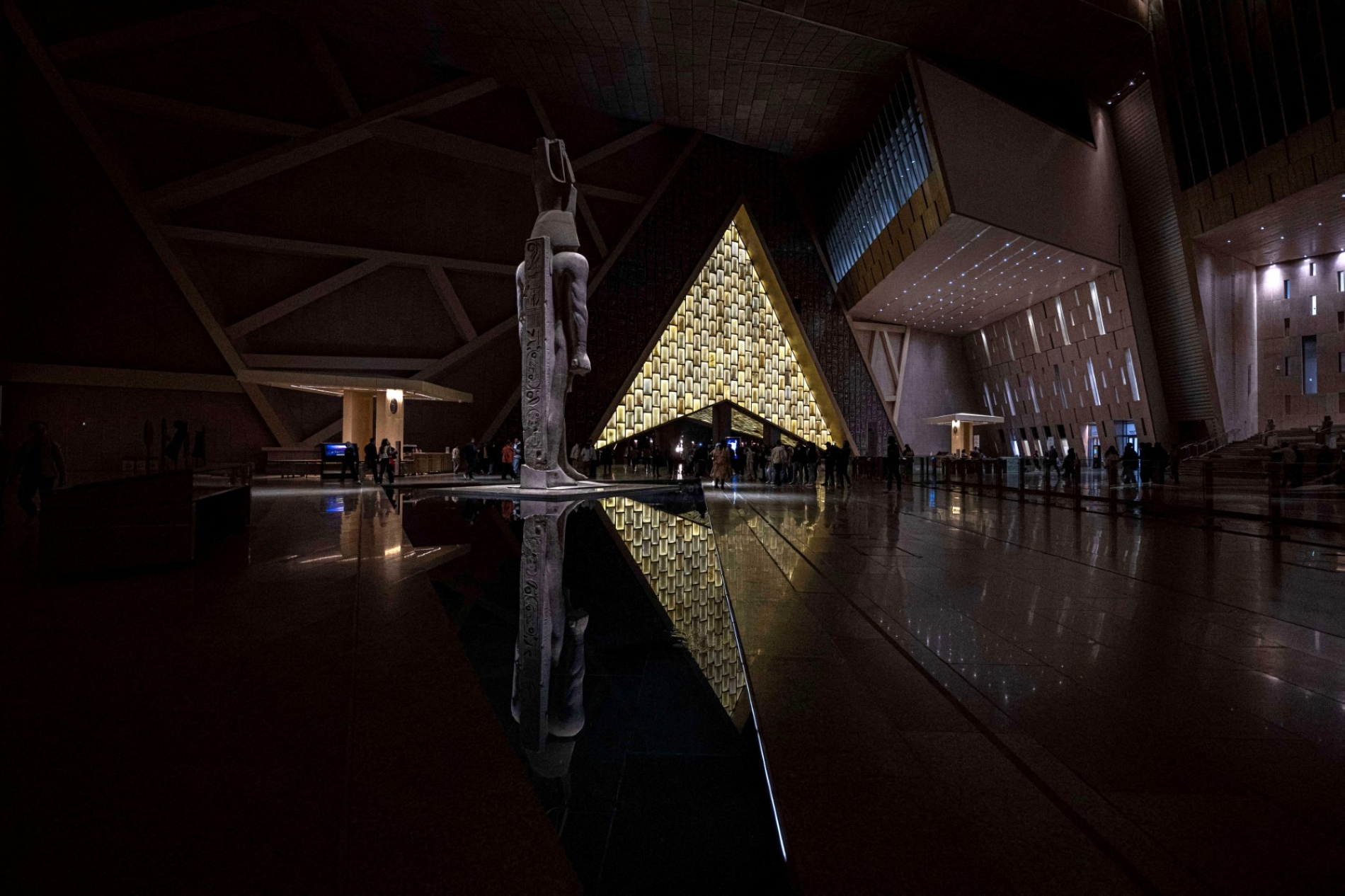

"المجلة" استبقت الافتتاح الرسمي لما سيعتبر "أضخم متحف مصريات في العالم" وتفقدت المتاح من المعروضات والمفتوح من الصالات، في جولة دامت ست ساعات، لم تخل من الاستلاب العميق الذي يشكله سحر العلوم لدى شعوب بدأت خط سرديتها قبل 7 آلاف سنة ولا تزال تلهم العالم الى لحظتنا.

غواية رمسيس الثاني

يخطف الملك رمسيس الثاني القلوب من دون أن "ترف له عين".

اعتاد ملك "مصر العليا"، منذ اكتشاف تمثاله التجسيدي البالغ ارتفاعه 11 مترا ووزنه 83 طنا، على لعبة غواية لا تنتهي، ينثرها في كل الأماكن التي يتنقل فيها.

منذ ذلك اليوم الذي كشف فيه عن وجهه، لأول مرة، للمنقب جيوفاني كافيليا (1770-1845)، قبل أكثر من مائتي عام، مرورا بالأيام التي أمضاها (أو أمضتها أجزاء منه) تحت مبضع النحات والأكاديمي المصري العالمي أحمد عثمان (1907-1970)، الذي أعاد إليه ساقيه، ليكتمل هيكل جسده الجليل، بعدما عثر عليه في 6 أجزاء، تمكن صاحب التاج البديع، الموشومة رجلاه باسمي ابنتيه، ميريت آمون وبنت عنات، من الارتحال بين ميادين مصر وأهواء وسياسات حكامها، طوال مائة عام، في رحلة بدأت في "ميت رهينة" بالجيزة، لتعود إلى المنطقة ذاتها، بعد إقامات في محطة مصر، ثم باب الحديد، ثم ميدان التحرير استغرقت عقودا من الزمن.

ومن دون احتساب منجم الغوايات التقليدي وغير الآخذ بالنضوب لأسرار الفرعونيات وشيفراتها، فإن تمثال رمسيس الثاني الذي يقف شامخا في استقبال زوار المتحف، يستمد سحره أولا من تلك الارتحالات التي أضافت إلى سجل حجارته سجلا آخر أكثر معاصرة وارتباطا بأهل مصر الحاليين، وإنما ايضا من تلك الدروس العلمية في تقنيات البناء والنحت التي لا تزال إلى يومنا هذا تشكل مصدر إلهام وحيرة للعلماء والدارسين.

في الباحة، تموج الظلال المتسربة من السقف المليء بمتواليات هندسية معاصرة وأنيقة ومنسجمة مع طاقة المكان، لكن غلالتها لا تقوى أبدا على سرق الأنظار من هيبة الملك. سيكون عليك أن تقترب قليلا لتفحص جماليات صقل الأحجار، في التمثال العملاق، ومن ثم تبتعد كثيرا، ليتسنى لك الإحاطة الكاملة به، ليبدأ عقلك على الفور بالتفكير في الحسابات ومنطق الهندسة. هكذا، في طقس التنقل بخفة بين ضفتي الفن والعلم، يكمن وجه آخر من غواية رمسيس، فتزداد الألفة وينبت شعور بين عمق البشر وعمق الحجر.