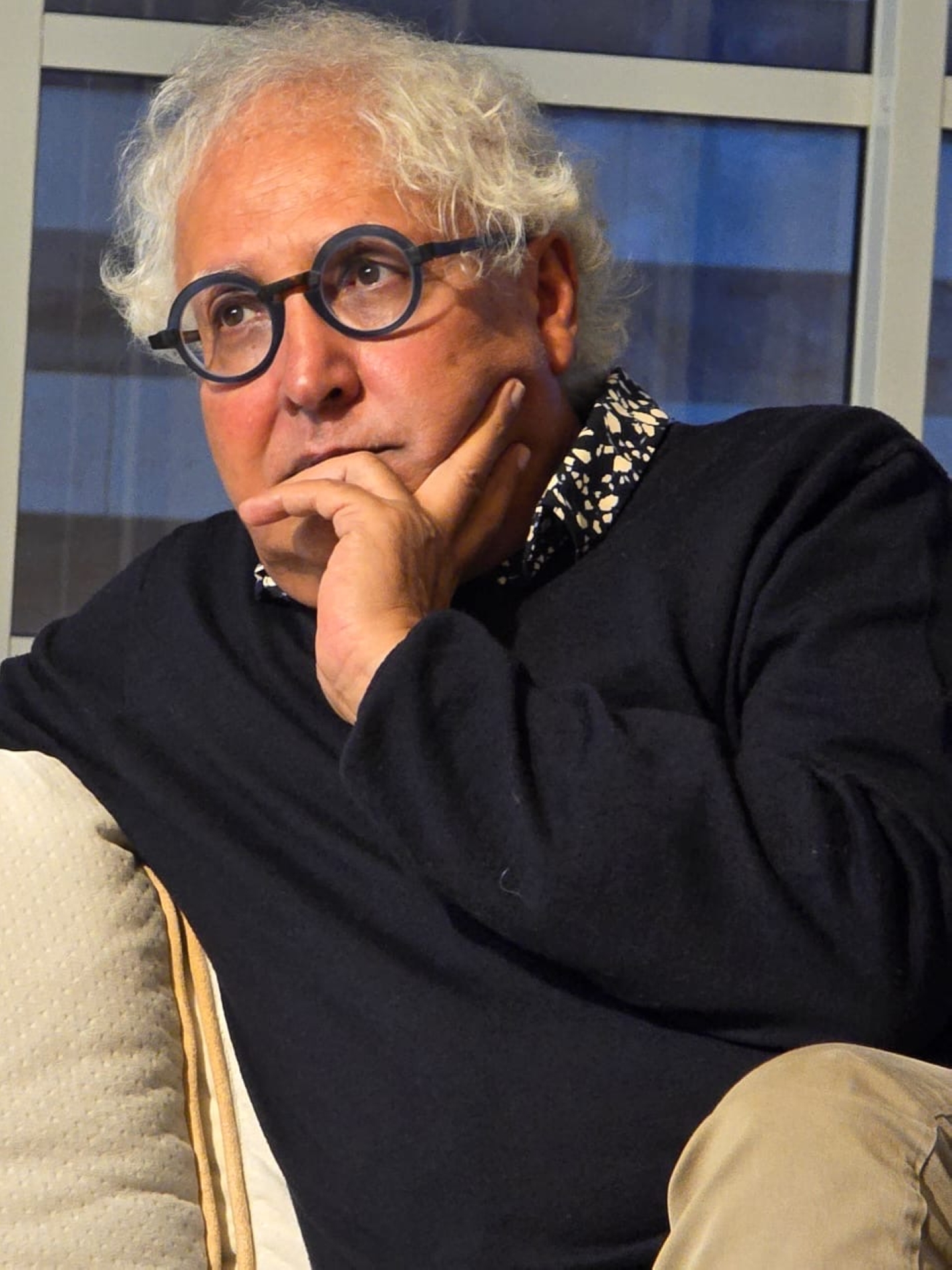

اتجه الروائي اليمني المقيم في فرنسا حبيب عبد الرب سروري في رواياته الأخيرة نحو كتابة رواية "التخييل التأملي" التي تكاد تكون نادرة في الأدب العربي.

في هذه المقابلة مع "المجلة" يتحدث البروفسور في علوم الكومبيوتر عن رواياته الثلاث التي كتبها في هذا المنحى، وواقع رواية التخييل التأملي والعلم واللغة في العالم العربي، وإلى أي مدى يمكن الاستفادة من تراث ابن طفيل والمعري.

في رواياتك الثلاث الأخيرة، "حفيد سندباد" و"جزيرة المطففين" و"نزوح"، اتجهت نحو مزج الإشكاليات الاجتماعية بالتخييل العلمي، أو ما صار يسمى بـ"التخييل التأملي"، والذي عادة ما نجده في الكتابات الأوروبية والأميركية، يخوض في مسائل فلسفية وعلمية تتعلق بمستقبل الكون والإنسان. لماذا تأخر هذا الاتجاه في الأدب العربي كثيرا، إذا استثنينا بعض التجارب القليلة التي هي أقرب إلى الخيال العلمي؟

السبب الرئيس لهذا التأخر، في تقديري، ضعف الثقافة العلمية خاصة، والأمية الثقافية عموما، في واقعنا العربي. لا ننسى أن العلم في الغرب يلعب دور البوصلة في توجيه تفكير المجتمع، بعد أن كانت الراية بيد الدين، قبل قرن الأنوار. فحضوره كلي اليوم، ليس في المدارس فحسب، لكن في المتاحف والمنابر الإعلامية، والفعاليات الدائمة مثل "أسبوع الدماغ"، أو التي تدوم عاما كاملا أحيانا، كعام 2009، الذي لم أر في حياتي فعاليات مثله في كل مكان، لمناسبة قرنين على ولادة داروين وقرن ونصف القرن على كتابه "أصل الأنواع".

ليس غريبا أن يكون أهم حدث ينال رأي الغالبية في الاستفتاءات السكانية، في هذا العام أو ذاك، حدثا علميا مثل وصول الروبوتات إلى المريخ، أو اكتشاف جسيم "بوزون دو هيجز" قبل سنوات في مختبرات "المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية". في ظل ذلك، ليس غريبا حضور العلم بغزارة، بأشكال شتى، في الأعمال الروائية الغربية. مثل معظم روايات ميشال هولبيك التي تقع ضمن "التخييل التأملي"، وهو نفسه كان مهندسا ومبرمجا قبل دخوله عالم الرواية.