يعد الروائي والشاعر أحمد الفيتوري من الأسماء المؤثرة في المشهد الثقافي الليبي، صوتا سرد تحولات بلده ووثق تفاصيل حياة مجتمعه على مدى العقود الأربعة الماضية.

ولد الفيتوري في مدينة بنغازي في 1955، وشرع في رحلته مع الكلمة منذ وقت مبكر، فانخرط في العمل الصحافي عام 1974، إلا أن هذا المسار لم يكن مفروشا بالورود، إذ سجن بين عامي 1978 و1988 بعد اتهامه بالانتماء إلى حزب ماركسي لينيني، وهي السنوات التي شكلت ملامحه الفكرية وأثقلت نصه بأبعاد السجن والحرية. بعد خروجه في 1989، تلقى دعوة شخصية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمشاركة في تأسيس مجلة "لا"، غير أن تلك التجربة لم تدم طويلا، إذ انسحب منها بعد شهور قليلة.

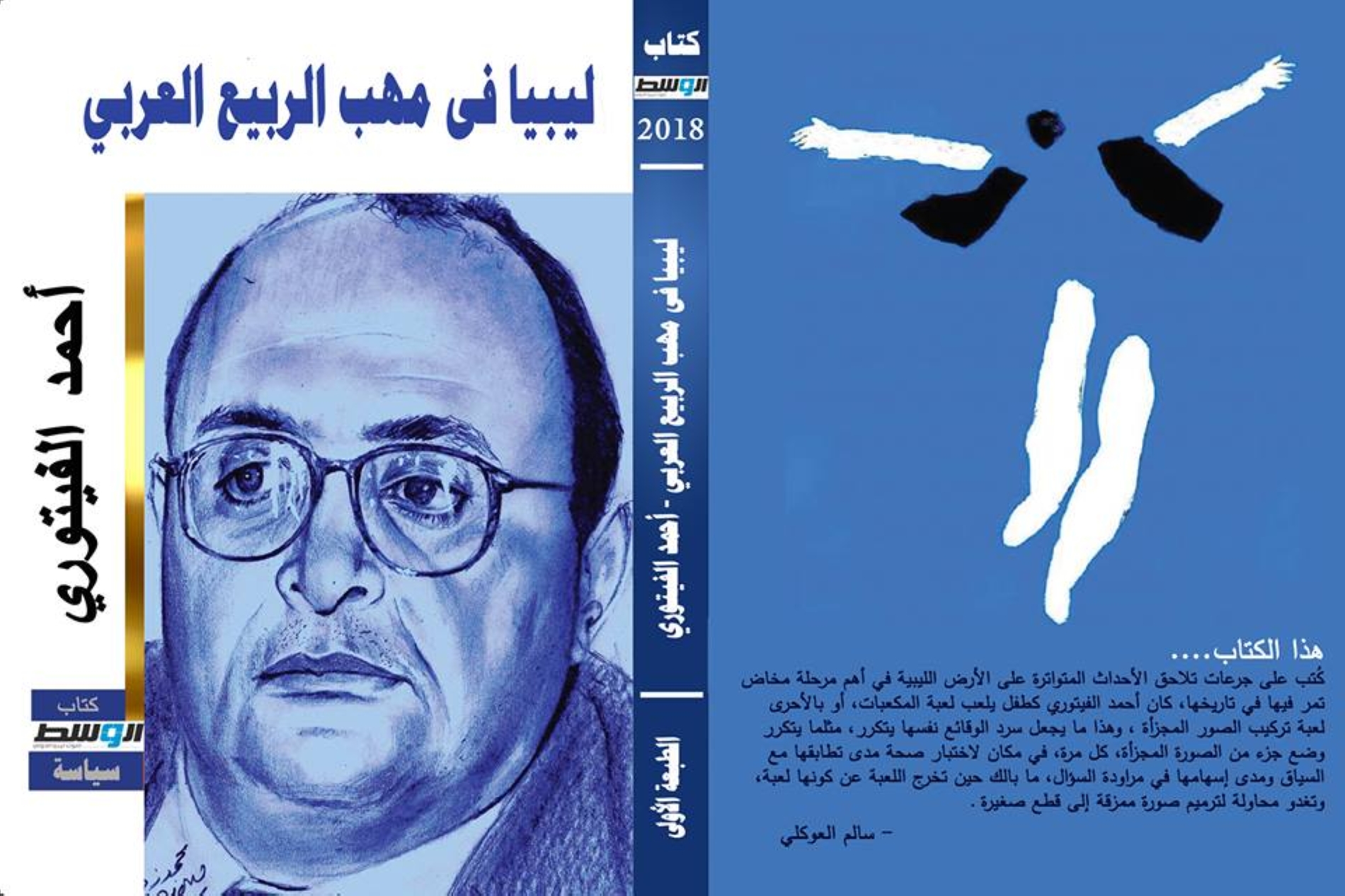

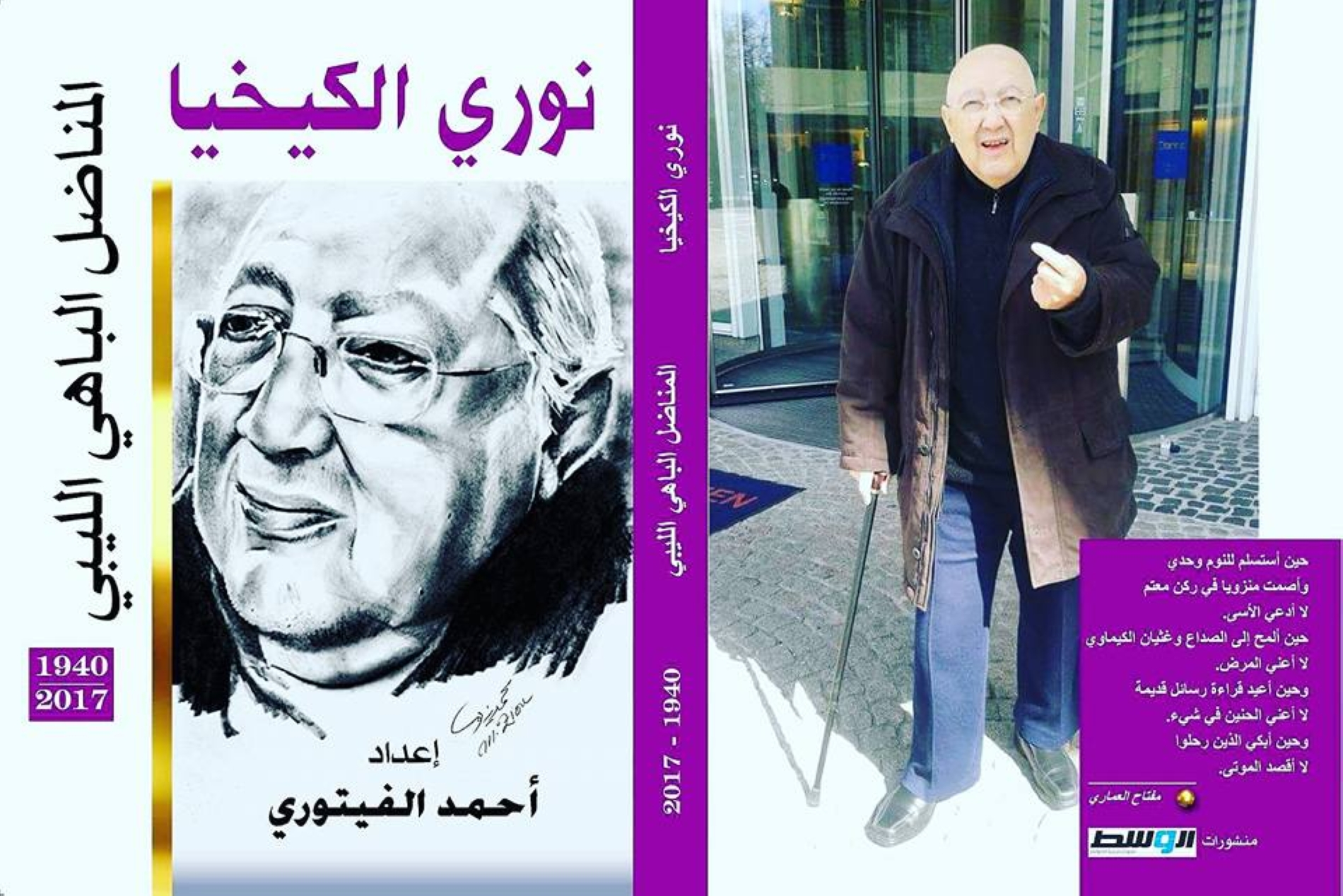

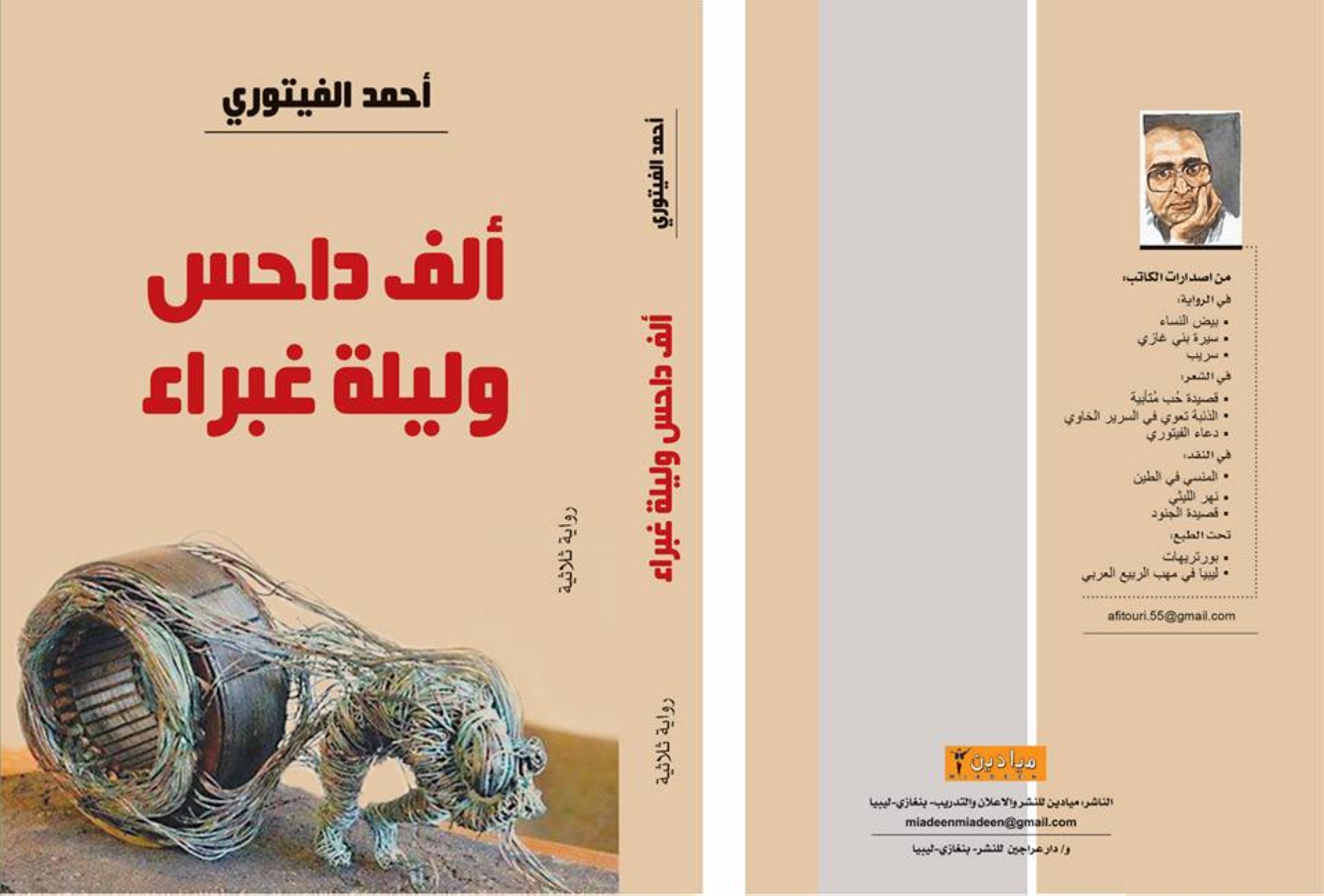

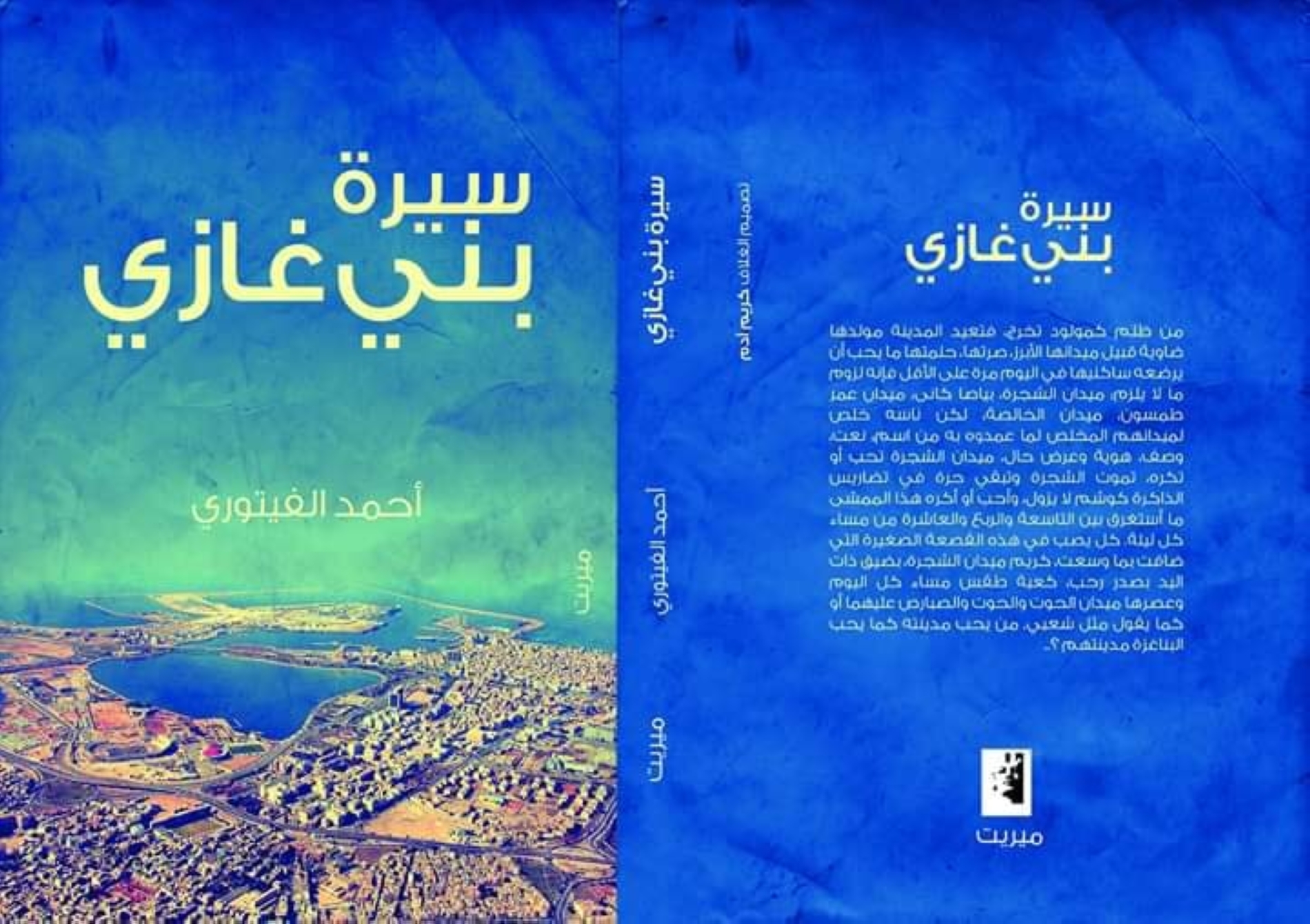

في رصيده العديد من الإصدارات التي تتوزع بين النقد والرواية والشعر، ففي النقد أصدر: "مبتدأ في الفكر والثقافة"، و"المنسي في الطين". وفي الرواية ترك بصمته في أعمال مثل "سيرة بني غازي" و"سريب" و"بيض النساء" و"ألف داحس وليلة غبراء". أما في الشعر، فله أعمال عدة منها: "دعاء الفيتوري"، "قصيدة حب متأبية"، و"الذئبة تعوي في السرير الخاوي"

يقيم الفيتوري حاليا في القاهرة حيث أجرت "المجلة" معه هذا الحوار.

سنوات من الحرب ومتغيرات كبرى تشهدها ليبيا، كيف هو واقع الحراك الثقافي والأدبي في البلاد؟

البشر الخلاقون لا تنبتهم الراحة، بل تصقلهم المحن كما تصقل النار الذهب، فتزيل عنهم الشوائب وتكشف جوهرهم. فمن رحم المعاناة، في السلم كما في الحرب، ولدت أعظم الملاحم الإنسانية. فقد خلق الإنسان في كبد، ومن صراع الضرورة تشكل مسار الحضارة. وما زلنا، إلى اليوم، نراوح مكاننا بين قابيل وهابيل، وكأن فترات السلم في تاريخ البشرية لم تكن سوى استراحات قصيرة لمحارب منهك.