قبل سنوات قليلة فقط، لم يكن تخيّل هذا التقارب المتنامي بين الدول الغربية والصين بالأمر اليسير. ففي مايو/أيار 2023، وبضغط من الرئيس الأميركي جو بايدن، أقرت دول "مجموعة السبع" نهجا يهدف إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي والاستراتيجي على الصين، وسط تصاعد تحذيرات من تحول التوتر القائم إلى "حرب باردة جديدة" تندلع بين الصين والغرب. غير أن المشهد تبدّل سريعا. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قصد اثنان من أبرز قادة المجموعة العاصمة الصينية، بدءا برئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ثم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مسعى لإصلاح العلاقات، وتعزيز التبادل التجاري. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد سبقهما إلى بكين في ديسمبر/كانون الأول ، بينما كان فريدريش ميرتس يستعد للزيارة بعد ستارمر. فما الذي تغيّر؟ الإجابة المختصرة تكمن في كلمة واحدة: ترمب.

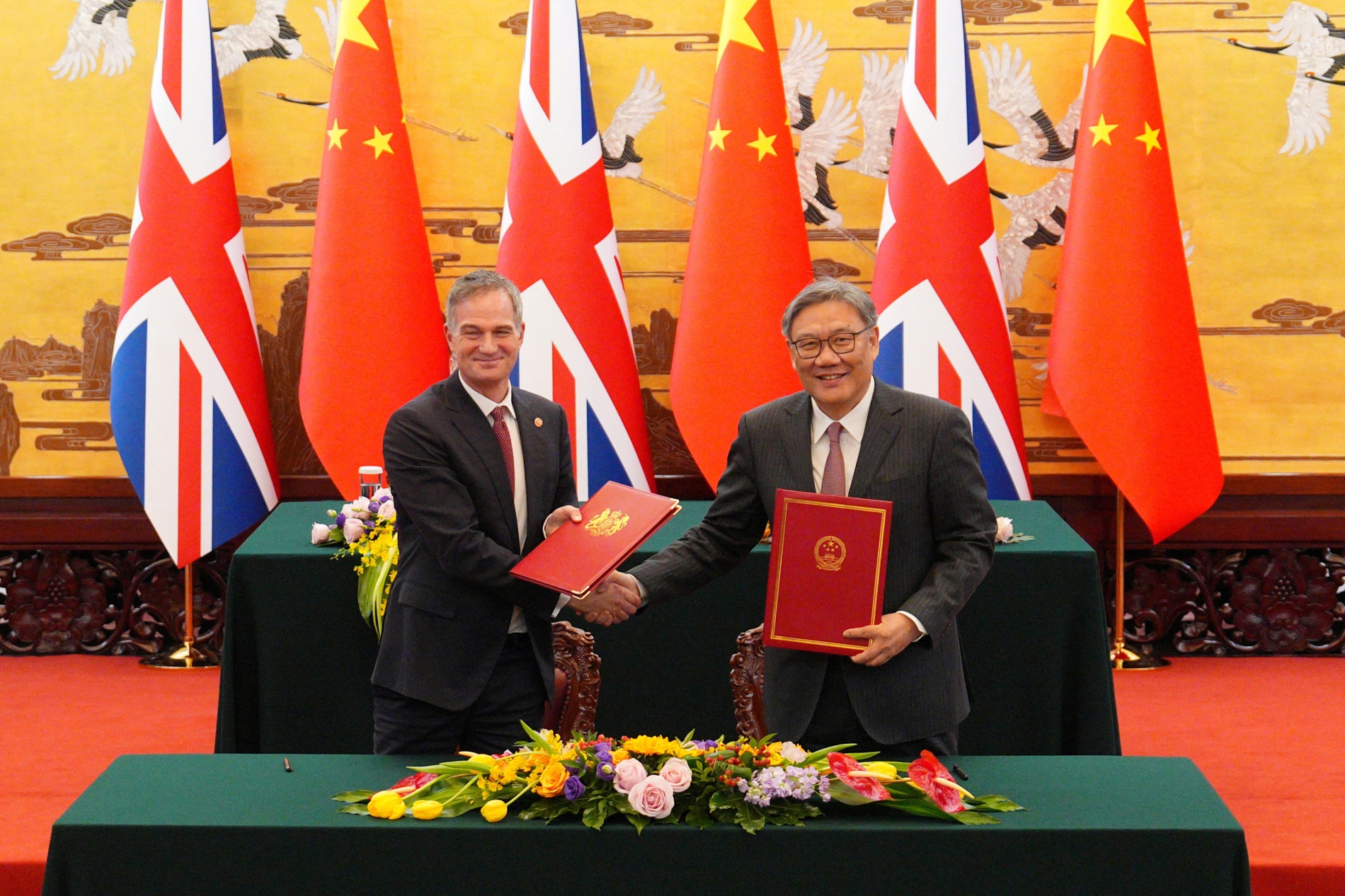

وبعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ، في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة بريطاني منذ 2018، دعا ستارمر إلى شراكة استراتيجية شاملة مع بكين في ظل "الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم". وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة البريطانية توصلها لاتفاق مع السلطات الصينية، يقضي بتخفيف قيود السفر، حيث سيُسمح لمواطني المملكة المتحدة، بدخول الصين دون تأشيرة للزيارات التي لا تتجاوز مدتها 30 يومًا، ما يسهم في نمو أعمال الخدمات البريطانية في الأسواق الآسيوية.

وبذلك تنضم المملكة المتحدة إلى قائمة الدول التي تتمتع بهذا الامتياز، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان، ويتوقع أن يعزز القرار آفاق صادرات الخدمات البريطانية إلى الصين والتي تصل حاليًا إلى 18 مليار دولار سنويا.

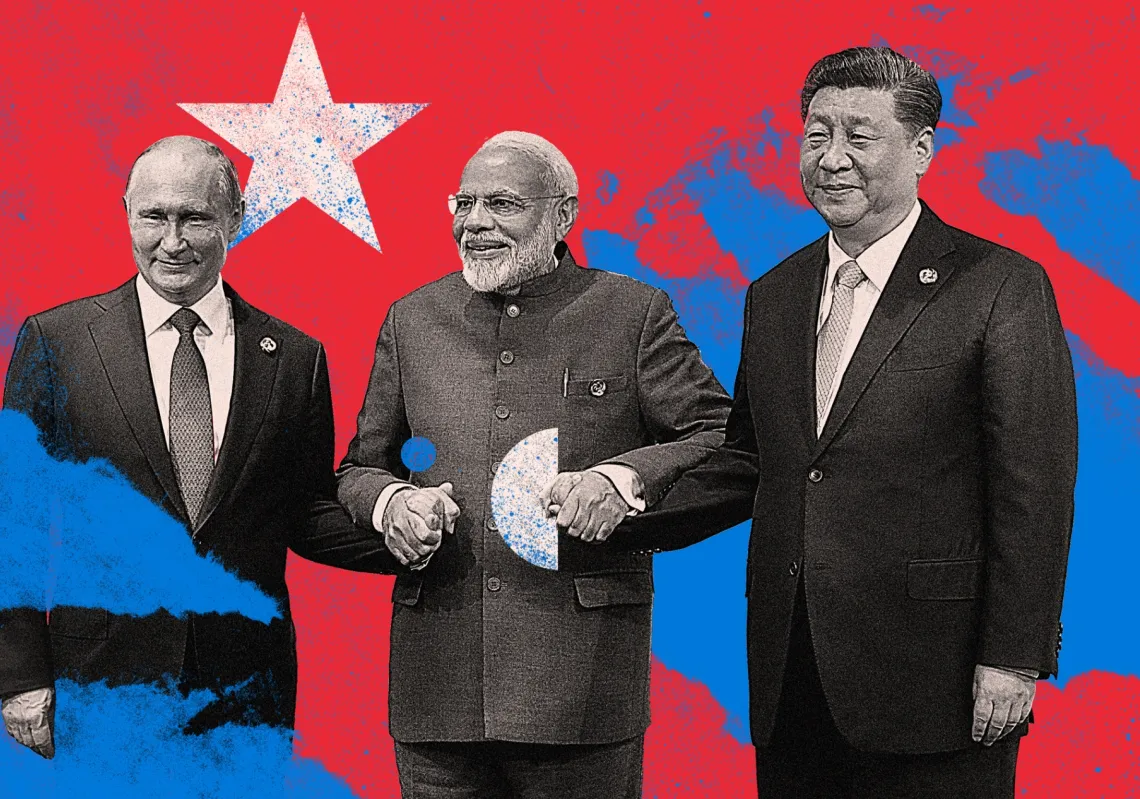

الفوضى التي رافقت عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض، أربكت الحلفاء الغربيين ودَفعتهم إلى مراجعة عميقة لمستقبل التحالف عبر ضفتي الأطلسي. تصرفات ترمب الأخيرة، من التهديد بغرينلاند إلى التلويح بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الذين يعترضون على خططه، مرورا بالاستخفاف بدور "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) في حرب أفغانستان، دفعت حتى شخصيات كانت تميل إلى مسايرته، مثل ستارمر، إلى تبني مواقف أكثر تشددا. ومع ذلك، فإن الانفتاح على الصين، لا يعكس انتقالا في الولاءات، وإنما يندرج ضمن سياسة تحوّط مدروسة. فالدول الغربية لا تنوي التفريط بتحالفها مع الولايات المتحدة، لكنها تدرك أن البيئة الاستراتيجية تبدلت على نحو جذري، وأن التعامل مع مرحلة ترمب، يفرض تنويع الخيارات وتوزيع الرهانات.

توزيع الرهانات

لم يكن الحلفاء الغربيون ينتظرون طريقا معبّدا مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن حجم الصدمة تجاوز توقعاتهم. فقد تدهورت علاقة كندا بجارتها الجنوبية خلال أسابيع قليلة، بعدما لمح ترمب إلى إمكانية ضمها، بوصفها الولاية الأميركية الحادية والخمسين، وفرض عليها رسوما تجارية. أما الشركاء الأوروبيون فواجهوا مسارا مشابها، إذ انتهى الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى القبول بـ"اتفاق تورنبيري" الذي فرض رسوما بنسبة 15 في المئة على معظم صادراته، بينما نجحت بريطانيا في التفاوض على نسبة أقل بلغت 10 في المئة. وكان من الممكن استيعاب الأعباء التجارية، غير أن القلق الحقيقي تمثّل في اهتزاز الأمن الأوروبي مع عودة ترمب إلى السلطة. فقد لمح مرارا إلى فتور الدعم الأميركي لأوكرانيا، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبدى تأييدا لمقترحات "سلام" تنسجم مع مطالب موسكو، قبل أن يعيد ضبط خطابه لاحقا.

وفي الأسابيع التالية، تصاعدت مؤشرات القلق لدى الحلفاء الغربيين. ففي ديسمبر، استهدفت استراتيجية الأمن القومي الجديدة قادة أوروبا الوسطيين، وحذرت من أن القارة تواجه "محوا حضاريا" ودعت واشنطن إلى "تعزيز المقاومة" عبر دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة. ثم بدا ترمب متجاهلا منظومة القانون الدولي التي يوليها الحلفاء الغربيون أهمية كبرى، حين أشرف على انقلاب في فنزويلا مطلع يناير/كانون الثاني. وبعد ذلك، صعّد حملته للسيطرة على غرينلاند، رغم كونها أرضا تابعة لدولة عضو في "حلف شمال الأطلسي"، وهدد الدول الأوروبية التي وقفت إلى جانب الدنمارك بفرض رسوم تجارية. واكتمل المشهد بخطابه المربك في "دافوس"، حين قال إن الولايات المتحدة "لم تحصد شيئا" من حلفائها في "الناتو"، وادعى أنهم كانوا "بعيدين عن خطوط المواجهة" في أفغانستان. مجمل هذه الوقائع رسم عاما مثقلا بالارتباك والقلق لدى الحلفاء الغربيين التقليديين للولايات المتحدة.