أليس في كل ثانية من الحياة

إنسان يضحك؟

إذن في الأرض ضحك متواصل (زياد الرحباني، صديقي الله 1971).

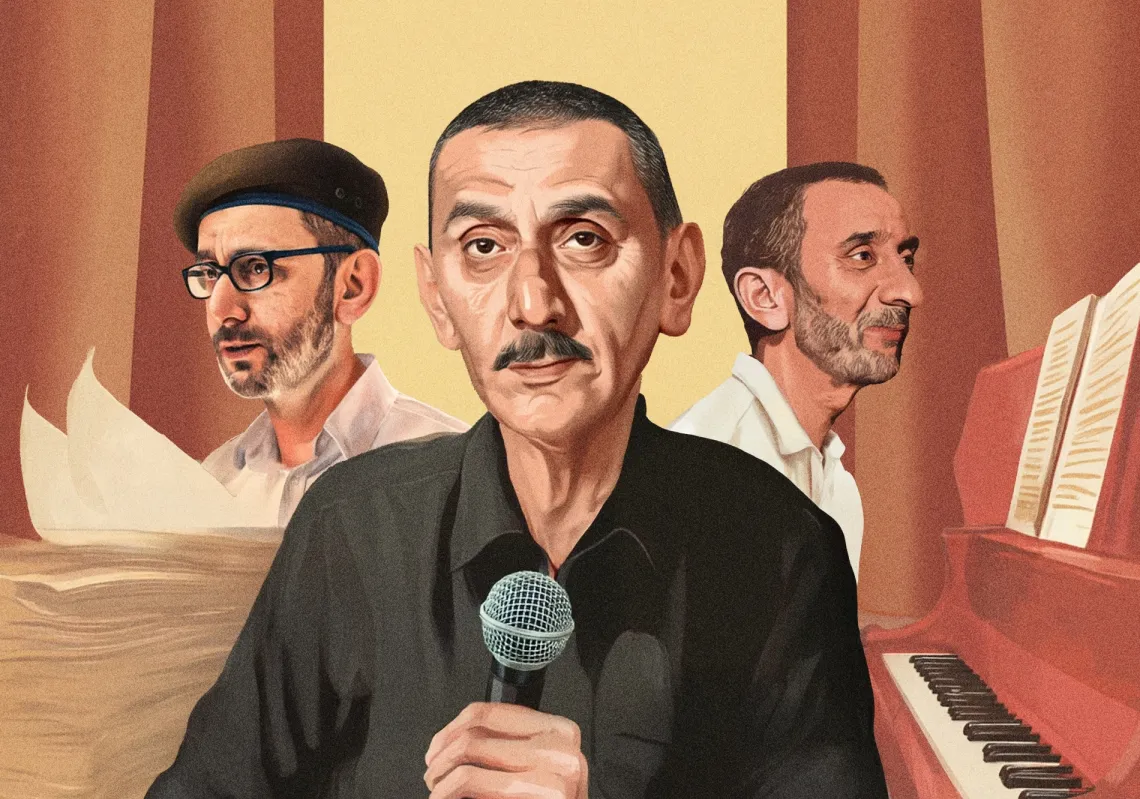

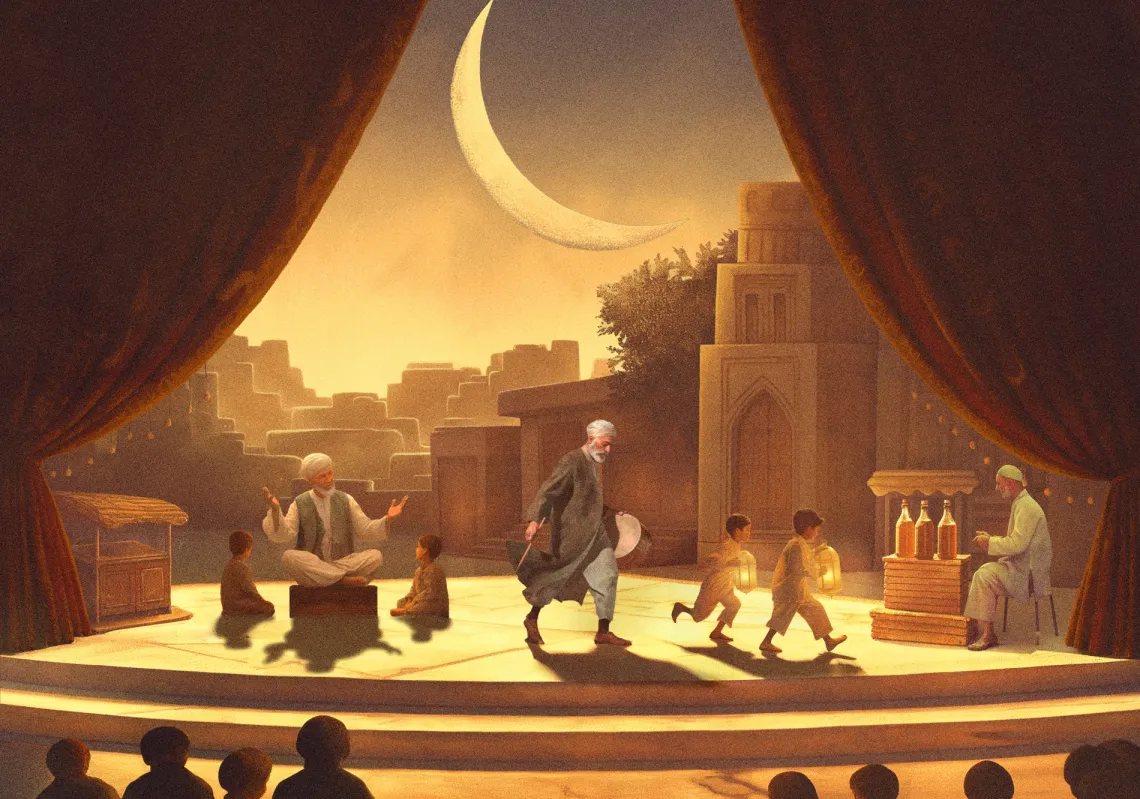

لعل أكثر كلمة ترددت على شفاه الجميع وفي تعليقاتهم، في وصف زياد الرحباني وأثره وفرادته في المشهد اللبناني الفني والاجتماعي والسياسي، هي "العبقري". ذلك اللقب هو عينه الذي حمله وارث العائلة الرحبانية، صخرة ثقيلة على ظهره، منذ بداية تجربته الفنية في سبعينات القرن الماضي وحتى رحيله السبت الماضي عن عمر 69 عاما. بدا لا مفر من هذا اللقب، إذ كيف، بغيره، يمكن اختصار تجربة بمثل هذه الكثافة والتعدد والاتساع؟ فالرجل ليس موسيقيا فحسب، ولا هو شاعر فحسب، ولا مسرحي، ولا كوميدي (أسود)، ولا معلق سياسي وناقد اجتماعي، هو هذا كله معا، وهو فوق ذلك ابن المؤسسة الرحبانية العريقة، الأمين على استمراريتها، والمتمرد عليها في آن، حتى بدت "العبقرية"، الكلمة التي لطالما عبر عن كرهه لها، قدر كرهه لصفة المتنبئ، هي الوحيدة القادرة على الإلمام بكل هذه الأدوار والصفات.

الناطق باسم جيل

وبصرف النظر عن دقة الوصف، من عدمها، وعن مرادفاته المختلفة، فإنه يُرجع نبوغ زياد الرحباني في الموسيقى والمسرح وغيرهما، إلى سمات أصلية مزروعة فيه بالولادة، حتى إن أحد المعلقين لم يتردد بالقول إنها "الجينات" التي ورثها عن والده عاصي الرحباني ووالدته المطربة فيروز. وإذ يطلق الوصف نفسه أناس يقفون على الضفة النقيضة تماما من تجربة زياد الرحباني، موسيقيا وسياسيا على السواء، فإن هذا على قدر بداهته، يضمر رغبة في استدخال هذه التجربة ضمن الرطانة الشعبوية التي تعفي نفسها، إما جهلا، وإما بسبب مهابة الموت، من تحديد ملامح محددة للتجربة، وتستعيض عنها بالدخول في منطقة العموميات السهلة والآمنة.

لكن الأهم هو أن مراسم الوداع تلك، وداع "العبقري" الذي يمتلكه الجميع ولا يمتلكه أحد في آن واحد، تخفي وهي تحيله على "الوراثة" و"الجينات"، جانبا أساسيا من تجربته، وهو أنها لطالما كانت – على فرادتها الشديدة – تجربة جماعية أو على نحو أدق تجربة تنمو وتتطور ضمن مجموعة. فزياد الرحباني لم يكن فحسب ناطقا باسم قطاع واسع من أبناء جيله، بل كان جزءا من هذا الجيل ونتاجا لتطلعاته وأحلامه وتناقضاته، وأيضا لمواهبه المتعددة في مختلف المجالات الإبداعية.