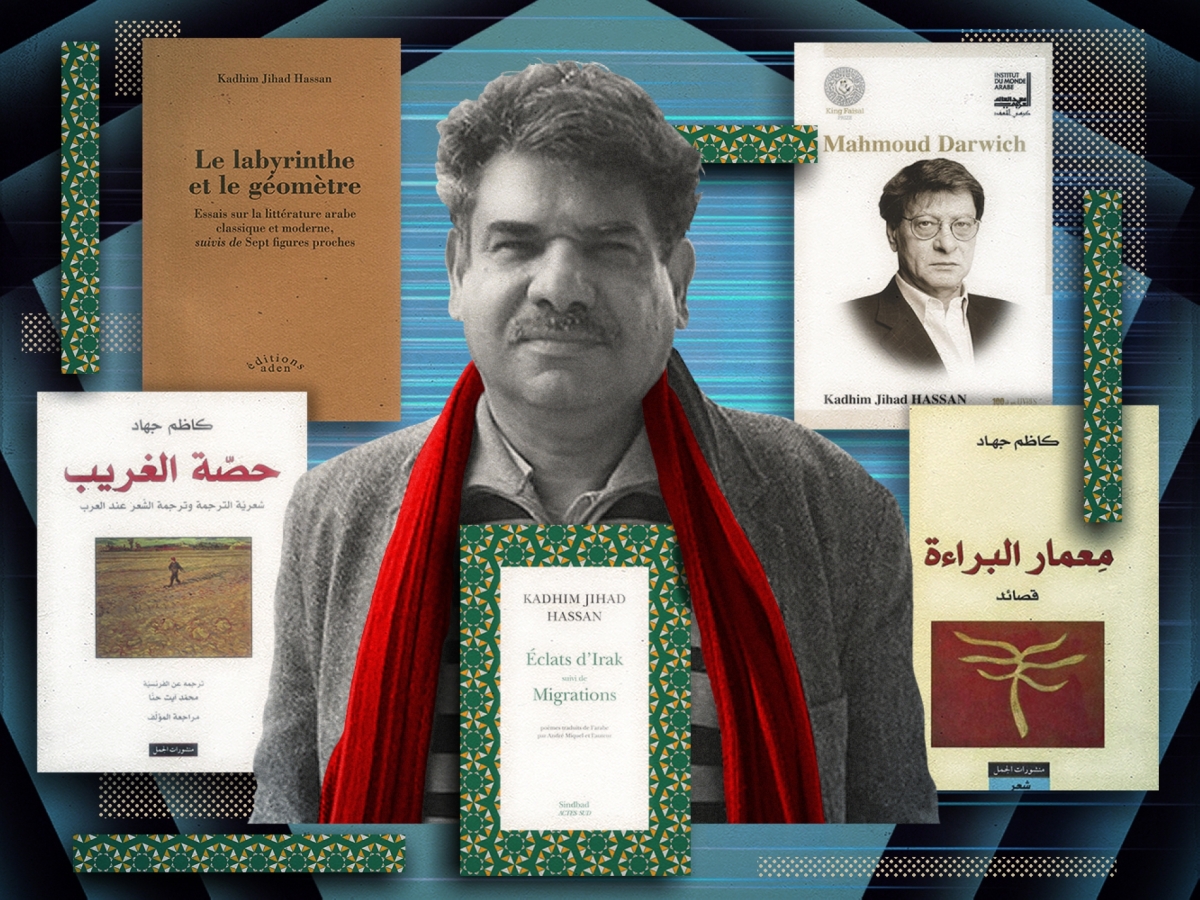

عرف عن الكاتب العراقي كاظم جهاد حسن اشتغالاته المتعددة في المجال الثقافي، فهو إلى جانب كتابته للشعر، ترجم وراجع عشرات الكتب من الفرنسية إلى العربية، إضافة إلى دراساته البحثية والنقدية في الأدب، سواء باللغة العربية أو بلغات أخرى، كما أنه، خلال عمله الأكاديمي في الجامعات الفرنسية، درس المئات من الطلاب الذين صار بعضهم علما في الدراسات الأدبية. في هذا الحوار، سنكتشف جوانب أكثر من هذه الانشغالات.

قبل ما يقرب من خمسين عاما، قررت مغادرة بغداد إلى باريس. هل يمكن أن تعود بنا إلى تلك اللحظة الثقافية التي كانت تعاش في العراق وأدت بك إلى قرار الهجرة؟

أنا من أبناء مدينة الناصرية في جنوب العراق، وهي تقع على مشارف مدينة أور القديمة المعروفة بأهميتها التاريخية والأسطورية. مدينة الناصرية الحديثة بدورها معروفة بإسهامها الكبير في رفد الثقافة العراقية بشعراء وكتاب وفنانين لامعين، مما بوأها مكانة خاصة في وجدان العراقيين. وقد شكلت الأجواء الثقافية والفنية في المدينة حافزا كبيرا لي ولكل أبناء جيلي من شعراء وكتاب وفنانين. أمضيت في بغداد ما يقرب من عامين، من نهايات 1974 إلى أواسط 1976، بعد إنهاء الدراسة الثانوية في مدينتي. كانت تلك السنوات حافلة بالآمال الثقافية من جهة، ومكتنزة بالمخاوف والأخطار من جهة أخرى. إنها أعوام قيام الجبهة الوطنية التي سمحت لأول مرة في تاريخ العراق الحديث لمثقفين شيوعيين وبعثيين وآخرين من غير ذوي الانتماءات الحزبية من الاجتماع في ندوات مشتركة والتعايش في الحياة اليومية والسهرات. كنت في سن الثامنة عشرة، ولم أكن أجد ما يدعوني إلى التسيس في ذلك الوقت. بدأت أعيش من مردود مقالات بسيطة أنشرها في صحف البلاد. ولقلة زادي المعرفي والنقدي في تلك الآونة، كنت ولعا بالحوارات الطويلة، أقيمها مع شعراء وكتاب يزورون البلد في المهرجانات الثقافية والمنتديات الفكرية. هكذا أجريت حوارات لقيت في وقتها أصداء طيبة مع نزار قباني وألفريد فرج وخيري منصور، والعديد من شعراء العراق وفنانيه. مع نهايات العام 1975 التي بدأ فيها صدام حسين -وكان يومذاك نائبا لرئيس الجمهورية والحاكم الفعلي للبلاد- يفرض بصمته الدموية على الوضع السياسي في العراق، لاحت بوادر التغيير السلبي تظهر في الأفق. بدأ التلويح بصورة سافرة إلى أن الاستمرار في نشر مقالات وحوارات لم يعد ممكنا من دون الانخراط في الحزب الحاكم، وتصاعد اضطهاد السلطة لليساريين الذين خدعوا بالجبهة فأظهروا انتماءهم ونضالهم إلى العلن.