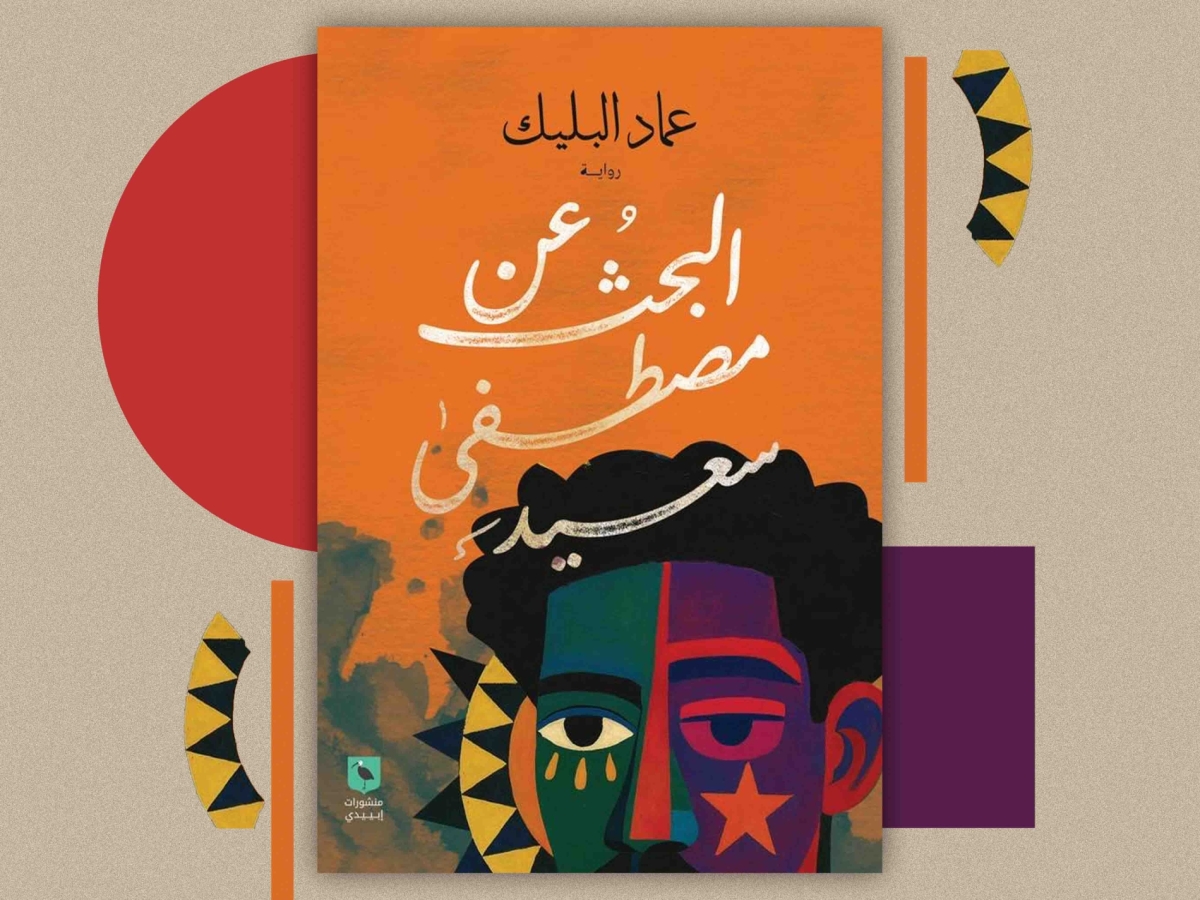

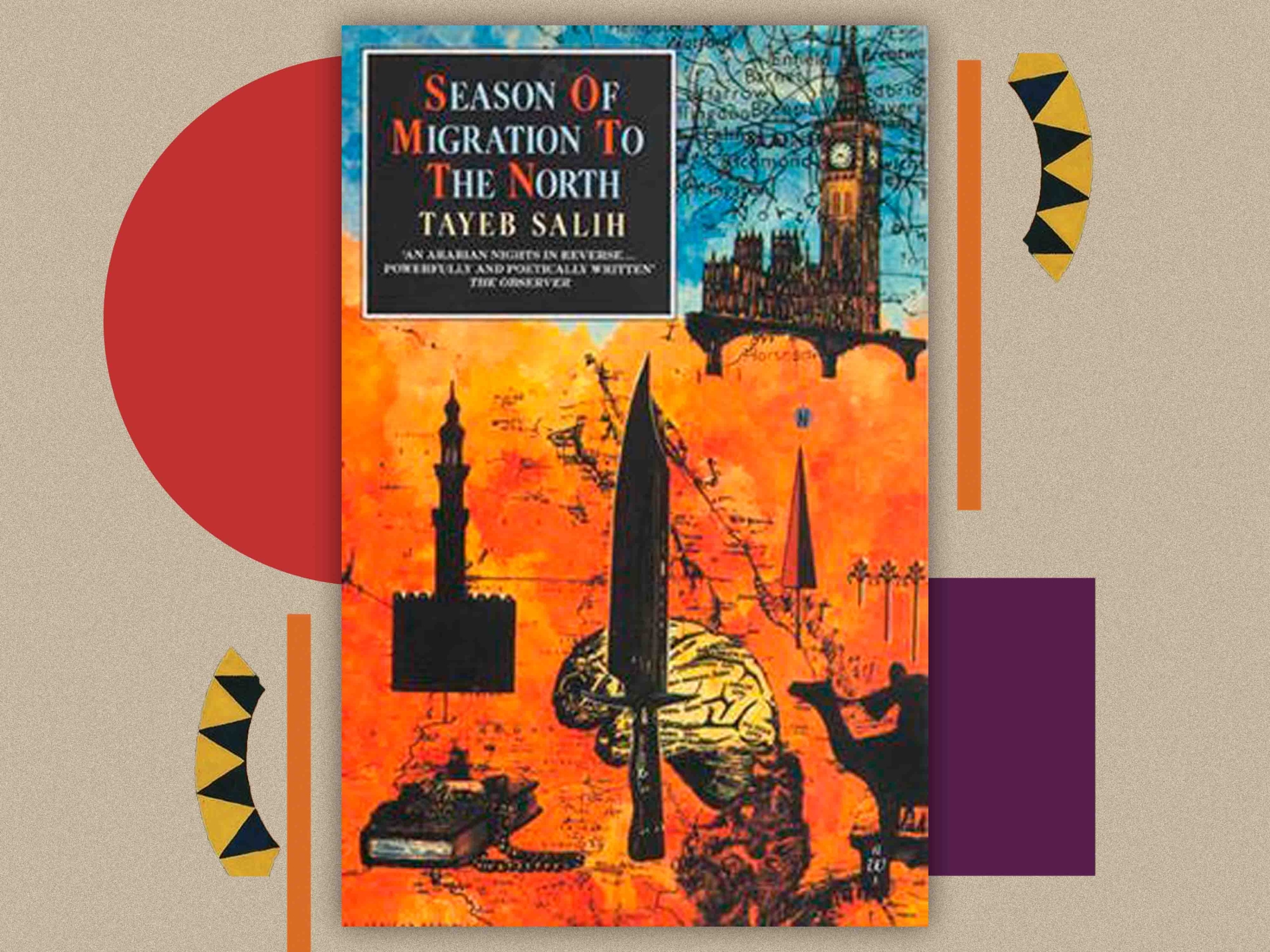

يمضي القارئ بعيدا، في رواية "البحث عن مصطفى سعيد"، الصادرة عن "دار أبيدي"، للكاتب عماد البليك، في عالم سردي يحمل ضمن طياته تساؤلات عميقة حول الهوية والذاكرة والحرب والصراع بين الفرد والمجتمع. من خلال عنوان الرواية، يمكن استشراف إشارة واضحة إلى مصطفى سعيد، الشخصية الأيقونية في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح. وإن كان بطل رواية الطيب صالح، يمثل رمزا للصراع بين الشرق والغرب، الهوية الأفريقية-العربية والاستعمار، فإن عماد البليك يستلهم هذه الشخصية، ربما من أجل إعادة صوغ صراع آخر في سياق زمني واجتماعي معاصر، يرتبط بشكل ما بالتحولات السياسية والديموغرافية في السودان، التي أدت إلى الحروب والهجرات والأزمات الاجتماعية، من فقر وبطالة وجريمة، معتمدا في روايته على لغة سردية كثيفة، وعلى الانشطار والتداعي الحر الكاشف للفوضى الاجتماعية والنفسية.

لذا فإن الرواية، ومن خلال العنوان، تطرح سؤالا جوهريا ومباشرا، ضمن هذا السياق: من يكون مصطفى سعيد؟ هل هو شخصية حقيقية يواجهها الراوي، أم رمز للذات المفقودة، أم استعارة للبحث عن معنى في عالم أهوج؟

الحقيقة العارية

يعود بطل الرواية محمود سيد أحمد إلى الخرطوم بعد قيام الثورة، التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الإسلاميين، كان يظن أن الأمور ستكون أفضل، إثر نصيحة صديقه الطبيب محجوب السر، لكن الحقائق تتكشف له، فيقرر العودة من حيث أتى، لكن في المطار لحظة يمسك الضابط جواز سفره، ويقلبه بريبة، يدرك محمود أنه أصبح ضمن قائمة الممنوعين من السفر. لنقرأ: "كيف يمكن ألا يعرفوا من هو؟ كيف يجهل أحد محمود سيد أحمد، الذي يطل على شاشات التلفاز كل يوم خميس، متحدثا باسم الحكومة عن محاسبة النظام السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته؟ لكن سرعان ما أدرك أن القصة ليست إلا وهما. لقد تبين أن الوعود كانت زائفة، وأن النظام القديم لا يزال متجذرا في كل التفاصيل، دون أي فارق جوهري بين القديم والجديد".