لم يكن من السهل على أوروبا أن تجد لنفسها موقعا وسط زوبعة الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت العالم خلال العقد الأخير. فالقارة التي كانت تتباهى يوما بأنها أنجبت العقل الفلسفي الحديث، وجعلت من العقلانية منهجا للحكم والمعرفة، وجدت نفسها فجأة أمام ثورة فكرية وتكنولوجية لا تشبه شيئا مما عرفته من قبل. كانت الثورة الرقمية في بدايتها أميركية النزعة، صاخبة وسريعة، ثم لحقت بها الصين بطريقتها المعبأة بالسلطة والانضباط. أما أوروبا، فظلت لفترة طويلة متفرجة — لا من ضعف في قدراتها العلمية أو الصناعية، بل من خوف ثقافي عميق من المجهول الذي يحمله الذكاء الاصطناعي. في قلب هذه المخاوف تكمن الذاكرة الأوروبية نفسها: ذاكرة قرنين من التجارب المريرة مع فكرة السيطرة المطلقة، سواء في السياسة أو العلم. فالقارة التي أنجبت الثورة الصناعية وأنشأت فكرة الإنسان الحديث، هي نفسها التي ذاقت وجهه المظلم في الحربين العالميتين. لذلك، حين بدأ الحديث عن أنظمة قادرة على التفكير والتعلم الذاتي، استيقظت في العقل الأوروبي كل الهواجس القديمة: ماذا لو خرج العقل من يد الإنسان؟ من يحاسب آلة تتخذ قرارا؟ ومن يضمن ألا يتحول الذكاء إلى سلطة لا ترى؟

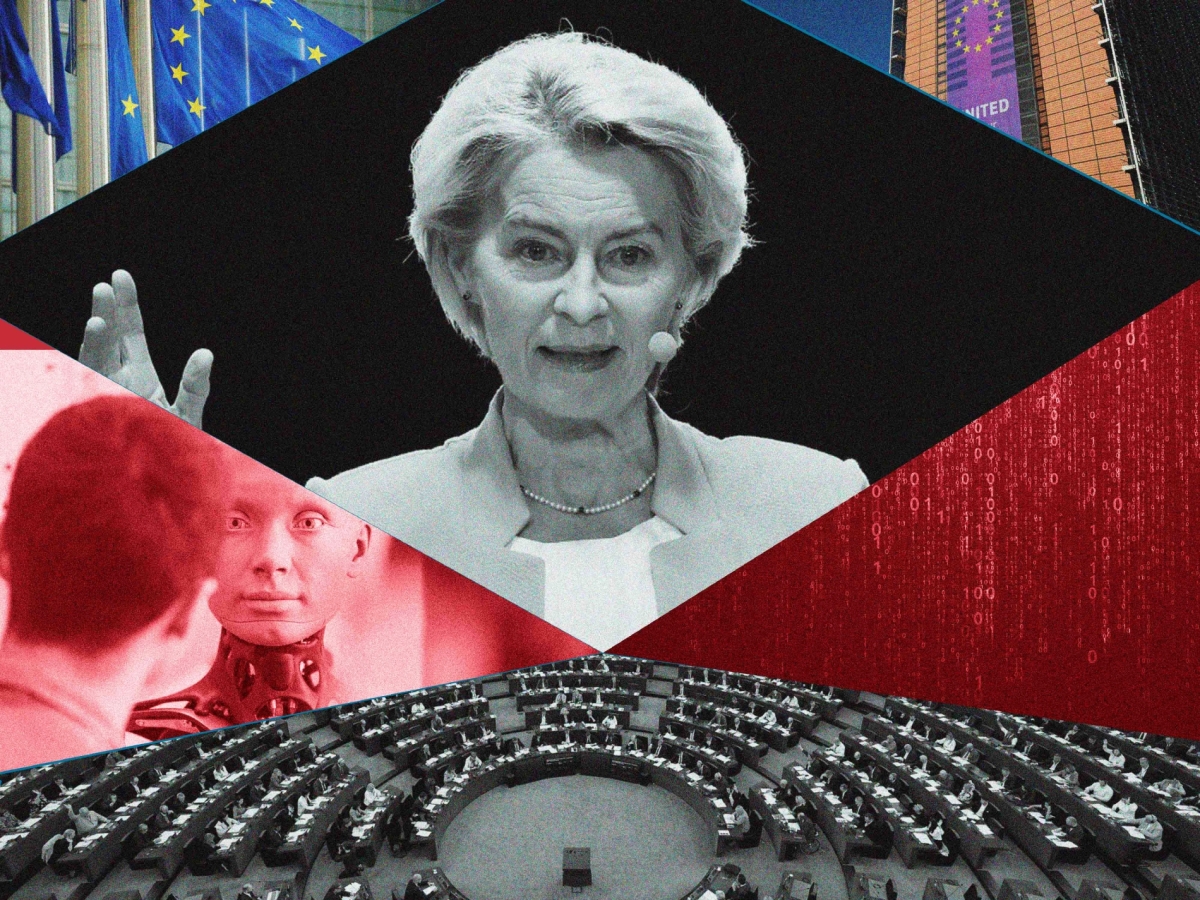

لكن أوروبا، بعاداتها التاريخية في تحويل الخوف إلى نظام، لم تتوقف عند حدود القلق. لقد بدأت منذ منتصف العقد الماضي في هندسة مقاربة خاصة بها، مقاربة لا تقوم على السباق نحو الهيمنة التقنية، بل على محاولة ترويض هذه القوى الجديدة ضمن إطار قيمي وقانوني صارم. ومن هنا خرجت أول ملامح "القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي" الذي صاغته بروكسيل بصبر بيروقراطي تقليدي، لكنه يخفي في جوهره طموحا أكبر من مجرد التنظيم. كان الهدف الحقيقي أعمق: أن تجعل أوروبا من القيم نفسها — الشفافية، والخصوصية، والعدالة — أدوات نفوذ جديدة، تماما كما كانت الصناعة والفكر أدوات النفوذ في القرنين الماضيين.

لقد فاجأ "قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي" كثيرين بطموحه وشموله، لكنه في الحقيقة لم يكن مجرد قانون، بل بيان ثقافي يعلن كيف ترى أوروبا نفسها في عالم يتسارع دونها. فقد أدركت النخب السياسية والفكرية هناك أن المعركة لم تعد حول من يملك أسرع خوارزمية أو أكبر قاعدة بيانات، بل حول من يضع قواعد اللعبة. أوروبا التي تأخرت في السباق التكنولوجي، قررت أن تصبح حكم الملعب. ولهذا السبب، حين أقرت المفوضية الأوروبية بنود القانون التي تصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق مستويات الأخطار، لم تكن فقط تنظم أدوات تقنية، بل كانت تضع فلسفة جديدة للعلاقة بين الإنسان والآلة. هذه الفلسفة تعكس عمق التفكير الأوروبي: الاعتراف بأن التكنولوجيا لا يمكن وقفها، لكنها يمكن أن تؤطر وتخضع للمعايير الأخلاقية التي نشأت في قلب الحضارة الأوروبية منذ عصر التنوير.

ومع ذلك، فإن التحول الأعمق لم يكن في النصوص القانونية، بل في المزاج العام نفسه. ففي السنوات الأخيرة، بدأنا نلمس تغيرا في الخطاب الأوروبي: من لغة التحذير إلى لغة الطموح. لم تعد بروكسيل تتحدث فقط عن "أخطار" الذكاء الاصطناعي، بل عن فرص "السيادة الرقمية". لم تعد باريس ترى في شركات وادي السيليكون خطرا ثقافيا فحسب، بل نموذجا يمكن منافسته إن صيغت له بيئة أوروبية خاصة. أما برلين، فبدأت تفكر بعقل اقتصادي أكثر واقعية: كيف يمكن أن تتحول القيم إلى ميزة تنافسية، وأن يصبح التنظيم نفسه سلعة تصدر إلى العالم كما تصدر السيارات والآلات. هكذا، ولدت فكرة “القيادة الأخلاقية” كبديل من "القيادة التقنية".