هو ليس كاتبا بالمعنى التقليدي للكلمة، بقدر ما أنه صانع مشاهد سردية تستمد من خلفيته الثقافية المتعددة: فالرجل درس الإخراج السينمائي في بغداد، ووسع آفاقه النظرية في فلسفة الفن بدراستها أكاديميا في النمسا، التي لجأ إليها عام 1994 ولم يبارحها جسدا، لكنه بقي مشدودا إلى العراق، كمن يكتب من شرفة متداعية تطل على الذاكرة. في نصوصه القصصية والشعرية المنشورة، نلمح أثر السينمائي في مقاربة اللقطة، وأثر الفيلسوف في مساءلة المعنى، وأثر المغترب الذي لا يكتب من منفى جغرافي، بل من منفى لغوي وثقافي مزدوج. لا يرفع صوته، لا يحتفل بانتماء أو سلطة، بل يشتغل في صمت، كمن يصنع نفسه الخاص في مختبر السرد، رافضا أن يكون صدى لغيره. آدم، في هذا المعنى، ليس اسما جديدا فقط، بل هو اقتراح جديد لما يمكن أن تكون عليه الكتابة حين تغادر استعراضها وتدخل إلى مناطقها الأعمق.

بولص آدم (من مواليد 1964) ليس مجرد اسم أضيف إلى قائمة الكتاب العراقيين بعد العام 2003، بل هو انبثاق لصوت سردي تشكل على مهل، كما تتشكل التجارب التي لا تروض بسهولة في قالب واحد.

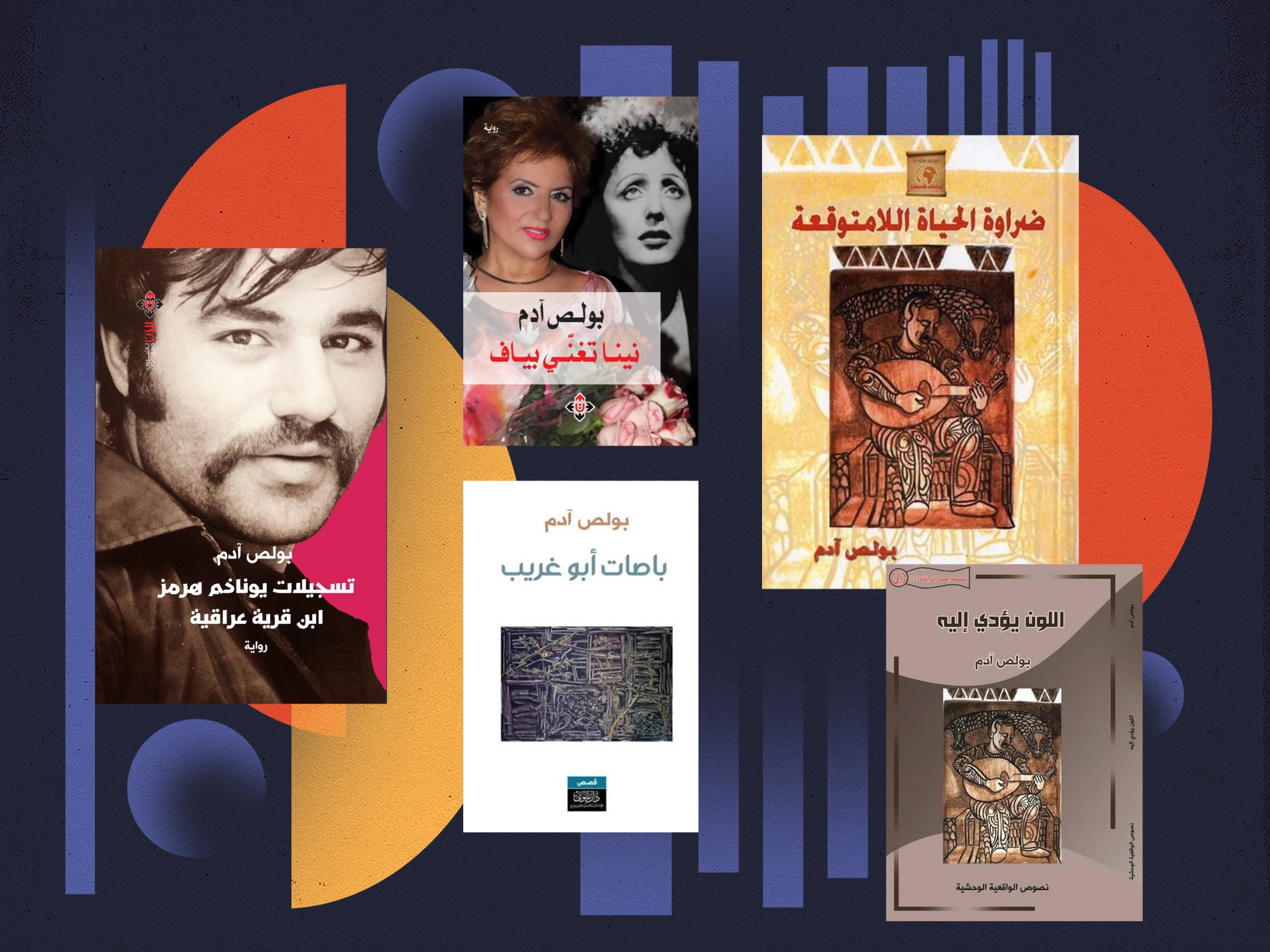

في أعماله الروائية "ضراوة الحياة اللامتوقعة"، "اللون يؤدي إليه"، "باصات أبو غريب"، "نينا تغني بياف"، و"تسجيلات يوناذم هرمز... ابن قرية عراقية"، لا يكتفي بمحاكاة الواقع، بل يفتح شروخا فيه، مستعينا بما تمنحه مخيلته المشبعة بالفن والمترعة بالقلق الفلسفي. هنا حوار معه.

في أعمالك مثل "ضراوة الحياة اللامتوقعة" و"تسجيلات يوناذم هرمز"، نلاحظ تحلل الشكل التقليدي للسرد لصالح بنى أكثر تفجرا وتعددية، كيف ترى أثر ما بعد الحداثة في تفكيك سلطة "الراوي العارف"؟

حين كانت هناك ثقة في المعنى والتقدم والعقل المركزي، برزت رواية العارف، أي "إله" النص. يرى من فوق، يتسلط على الزمن، ويتحكم بالمصائر والأفكار، بل أحيانا "ينطق بالحقيقة" كأنها مطلقة. ما بعد الحداثة لم تقتل الراوي، لكنها مزقت عباءته الإلهية، لم يعد "العارف بكل شيء" ممكنا أو مرغوبا في عالم تتكاثر فيه الحقائق، وتتعدد زوايا الرؤية. هكذا، صار النص بعد الحداثي أشبه بمرآة مكسورة تعكس عوالم متعددة، وأصواتا لا يجمعها جامع سوى الشك واللعب والانفتاح.