عَقِبَ الحرب الأخيرة التي دارت بين إيران وإسرائيل (التي استمرت 12 يوما)، بثت القناة الرسمية التركية الناطقة باللغة الإنجليزية "تي آر تي وورلد" تقريرا موسعا، زعم أن الدافع الإسرائيلي للحرب، يرتبط بمخطط قديم لتوسيع الحدود، وصفه التقرير بـ"إسرائيل الكبرى" الممتدة "من النيل إلى الفرات" والتي يُزعم أنها تُطابق حدود المملكة اليهودية القديمة. لم يكن هذا الطرح فريدا؛ فقد ترددت نقاشات مماثلة على قنوات عربية، وأثارت جدلا واسع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بمعزل عن حقيقة أن إيران تقع خارج نطاق تلك "الحدود التوراتية" المزعومة، فإن فكرة السعي، لإنشاء وطنٍ يتجاوز فلسطين، تعود إلى ما قبل قرنٍ من الزمن. ففي ربيع عام 1911، ناقش البرلمان العثماني تحذيرات النائب الفلسطيني روحي الخالدي، الذي كشف للمجلس الخطوات العملية التي كان المهاجرون اليهود يتخذونها في فلسطين، مُحذرا من امتدادها نحو ولايتي سوريا والعراق العثمانيتين. لكن القاسم المشترك الأبرز بين جدل الأمس واليوم، ليس هذه الوقائع الموثقة، بل الأمر الذي تجنّبه الخالدي وزميله سعيد الحسيني: الانزلاق وراء نظريات المؤامرة التي اتهمت اليهود بالهيمنة على مقدرات الدولة العثمانية.

بعد ثورة الشباب الترك عام 1908 وعزل السلطان عبد الحميد الثاني عام 1909، روّجت رموز بارزة في المعارضة العثمانية لمخاوف من "استيلاء صهيوني"، مُدّعية تورط اليهود في الأحداث. أما الخالدي والحسيني– المنتميان لحزب "جمعية الاتحاد والترقي" الحاكم– فكان واضحا لهما أن اتهامات "تكتل يهودي خارق" بالسعي لاحتلال الأراضي العثمانية، لم تكن مرتبطة بفلسطين، بل نابعة من معاداة السامية فحسب، ولعلّهما لاحظا أيضا أن مُروجي هذه الادعاءات، لم يظهروا اهتماما حقيقيا بالقضية الفلسطينية أصلا.

لم يكن مستغربا أن تعود نظريات المؤامرة المعادية لليهود، إلى الظهور بعد عقود في الأوساط الإسلامية التركية، إذ ادّعت أن مصطفى كمال (أتاتورك) يهودي خفي؛ وزعمت أن تركيا هي "الدولة اليهودية الأولى" وإسرائيل ثانيتها. ولاحقا، تبنّت أوساط عربية هذه الفرضيات لعقود. في هذا السياق، فإن مقولة امتداد إسرائيل "من النيل إلى الفرات" ليست سوى فكرة معاداة السامية، مُعاد تدويرها من التاريخ.

تُقدم لنا نماذج معاداة السامية هذه درسا بالغ الأهمية اليوم: فكلما اشتدّ تأثير نظريات المؤامرة اليهودية على الفرد، تضاءلت قدرته على دعم الفلسطينيين، الذين يخوضون كفاحا متواصلا منذ قرن ضد الاستعمار الصهيوني لفلسطين (فلسطين بالعربية، أرض إسرائيل بالعبرية). وكما أخفقت هذه النظريات في خدمة القضية الفلسطينية أواخر العهد العثماني، فإنها اليوم تُلحق الضرر بنضالهم الرامي إلى الحفاظ على كيان سياسي فاعل في وطنهم، وتُسهم بذلك في صرف الأنظار عن الجذور البنيوية للصراع، وتُضعف أي مساعٍ جادة للخروج من مأزق قرنٍ من الاحتلال، والتجريد من الحقوق.

من المفهوم إلى السياق التاريخي

ابتعد المشروع الصهيوني المبكر عن المؤامرات السرية، خلافا للتصور الشائع. فلم يجتمع اليهود في "غرف مظلمة" للتخطيط لإخضاع العثمانيين- كما قد يُخيّل للبعض، مشهدا مماثلا لمؤتمر برلين (1884-1885). بل سلكوا مسارا علنيا إلى حد كبير. ولا ريب في امتلاك زعيمهم تيودور هرتزل رؤية استعمارية؛ وهو الأمر الذي يفسر تأييده عام 1903 مشروع بريطانيا الرامي لإقامة دولة يهودية في شرق أفريقيا، بعد فشل محادثاته مع السلطان عبد الحميد الثاني حول فلسطين.

في الواقع، تحوّلت استراتيجية المنظمة الصهيونية قبل الحرب العالمية الأولى، فبعد رفض مشروع هرتزل لشرق أفريقيا، تخلّت المنظمة عن السعي لإقامة دولة مستقلة، وكرّست جهودها لإنشاء كيان قومي ذي حكم ذاتي في فلسطين، مُعتمدة على المجتمع العبري المتنامي هناك. لقد أثار هذا التوجه مخاوف الفلسطينيين، فعبّروا عنها في البرلمان العثماني عام 1911 (كما سلف). وفي الحقيقة، لم تكتسب قضية "إسرائيل الكبرى" أهمية فعلية إلا بعد الاحتلال البريطاني عام 1917، ولم يبدأ استخدام مصطلح "إيرتس يسرائيل هاشليماه" وهو المكافئ العبري لإسرائيل الكبرى، على نطاق واسع إلا بعد حرب عام 1967.

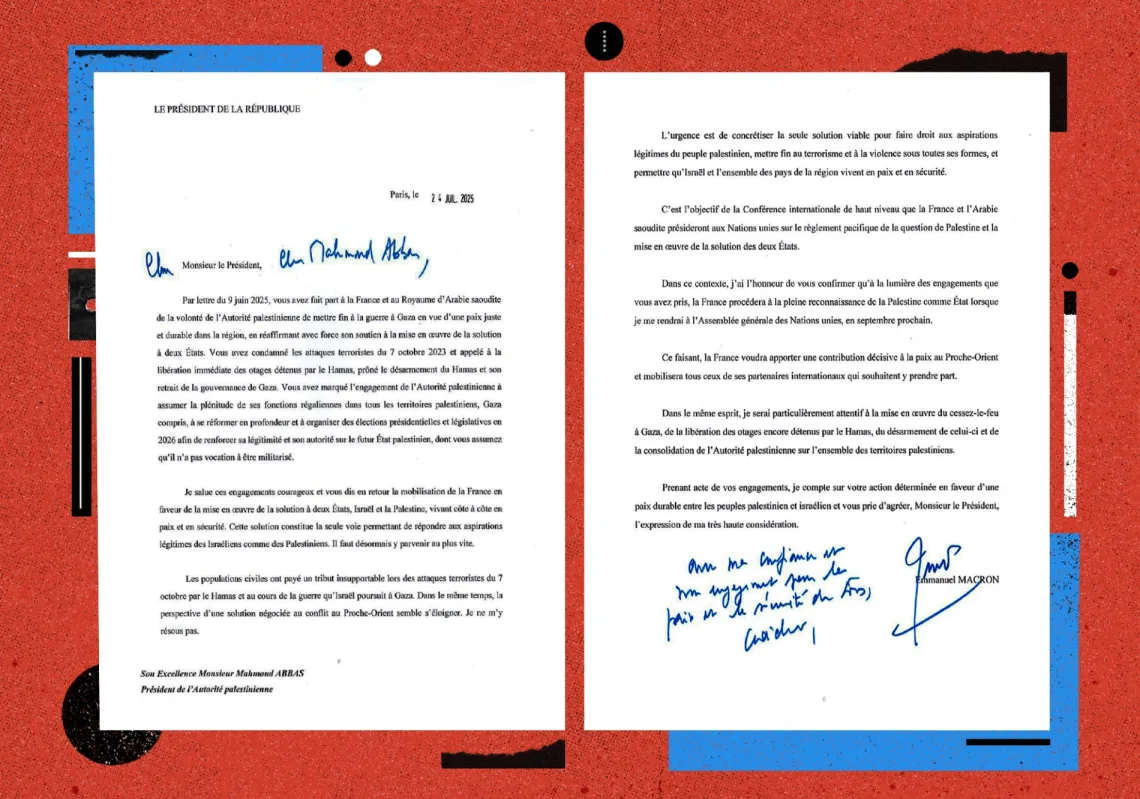

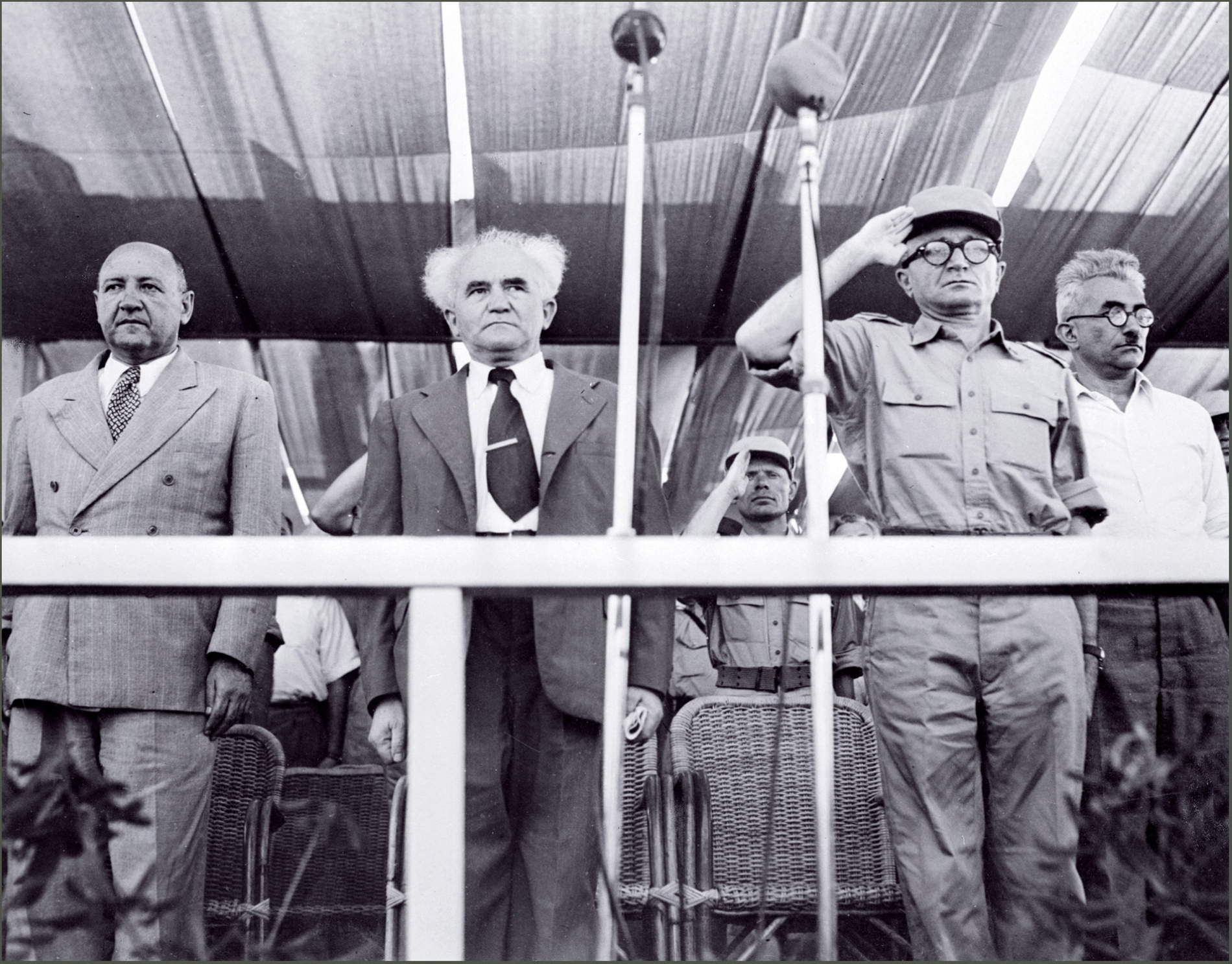

شهد عصر الانتداب البريطاني (1920-1948) انقساما عميقا في المعسكر الصهيوني، إذ شكّلت أقلية كبيرة معارضة لقيادة ديفيد بن غوريون، وتحالفت مع المتشدد فلاديمير جابوتنسكي الذي فسّر وعد بلفور على أنه يشمل ضفتي نهر الأردن، لكن هذا التفسير لم يستند إلى مرجعية "الوطن التوراتي"، بل ارتكزت مخططات الصهاينة التنقيحيين على حدود الانتداب البريطاني في فلسطين وشرق الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية لاحقا).