عرف مستهل أيام اللقاء الأول لهنري ماتيس (1954-1869) بالمغرب هيمنة الرمادي الزاحف على زرقة السماء، التي ما أن وطأت قدماه هذا البلد حتى أشبعت الأرض مطرا غزيرا. بلد ظل محملا، شأنه شأن الشرق، بصور استشراقية نمطية المنطبعة بتلفيقات الخيال التاريخي البعيد والقريب.

بطش الرمادي هذا ألزمه غرفة الفندق، التي ظل فاتحا نوافذها آملا أن يصفى الجو ويهدأ بال السماء. نوافذ ستجعله ينبه البصر والنظر تبيينا وتبيانا -رسما وتلوينا- إلى مدينة سينفتح عليها بانشراح، وتفتح له أبوابها ومقاهيها ودروبها بعيدا من أين نزعة تسير صوب إعلاء هيئات وخيالات ومتخيلات العجيب والغريب، ورصد صور جامعة بين الحقيقي والوهمي، بين التاريخي والغرائبي، بنية استشراقية تتقصد أحيانا التقليل من قيمة الآخر وتوصيفه/تصويره على أنه خارج السيرورة الحضارية الغربية المحمولة على ظهر السفن والمدافع والبنادق.

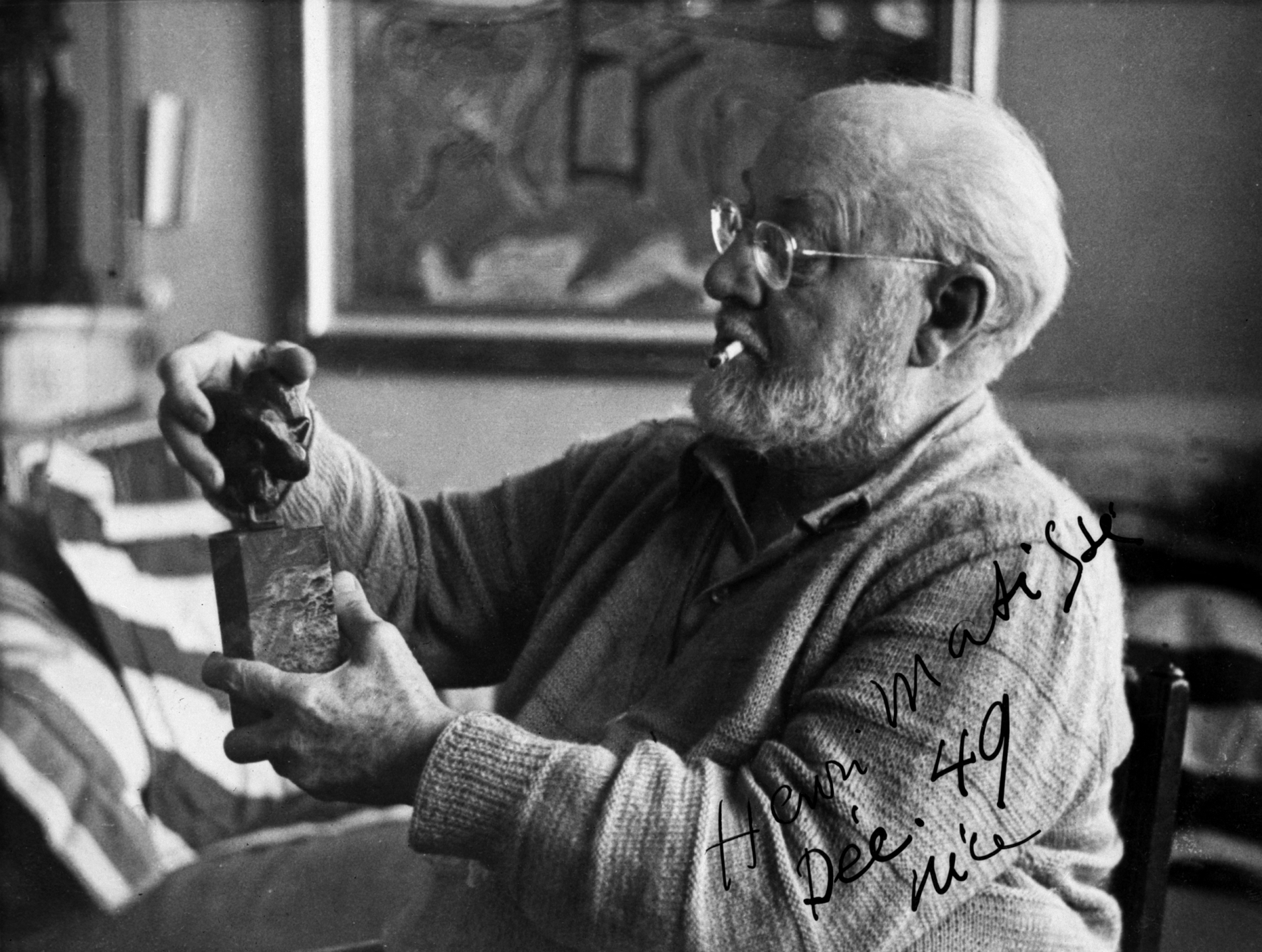

برح ماتيس الفندق بعدما نثرت الشمس أشعتها الصافية، التي جاء باحثا عنها إلى جانب السعي نحو العثور على الذات، ملآنا داخليا وبصريا بالدهشة تجاه قوة الألوان والأشكال، كأنه يكتشفها لأول مرة. لقد مدته طنجة برؤية بديلة، ستترك أثرها البليغ على تجربته، التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة فصول أساسية: ما قبل طنجة وأثناء الإقامة فيها (على مرحلتين) -1912/1913، وما بعدها.

لم يكن كل ذلك الاشتغال الفني ما قبل زيارته إلى المغرب ليطفئ لهيبا مشتعلا في دواخله، الناتج عن المثابرة والكد في إيجاد ملمح تصويري خاص، الذي سوف يتوج بمسارات ومنعطفات كانت الوحشية من أهمها، إلى جانب أثره البليغ على تجارب ومذاهب تشكيلية غربية طبعت القرن الماضي. لقد شكل المغرب، وطنجة خاصة، سمة فارقة وخلاصة دقيقة في اشتغاله الفني، موضوعا وتقنية وتلوينا.

الدور الكاشف

أدت طنجة الدور الكاشف والمنير لماتيس، الذي سمح له بفهم الضوء بشكل أفضل، وتعميق إدراكه لشدته، إلى جانب إعادة النظر في اللون والتلوين، وفي مفهوم المكان والفضاء التشكيلي والمفردات المكونة له، بوصفه نسيجا كليا تنصهر في صلبه كل الأغراض والشخوص، وفي مساحة تلوينية واحدة لا أثر لخط كفافي contour فيها، خط فاصل وحاد.