عندما خمدت نيران الحرب في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تنفّس العالم الصعداء ولو للحظات. فبعد عامين من الدمار المتواصل، استُقبلت الهدنة الهشة في غزة بوصفها نافذة أمل نحو بداية جديدة. لكن ما إن انقشع دخان المعارك، حتى بدأت فكرة مثيرة للقلق تتسلل إلى أروقة القرار في القدس وواشنطن: تقسيم غزة إلى كيانين منفصلين، أحدهما يخضع لسيطرة إسرائيلية دائمة، والآخر يُسلّم إلى سلطة فلسطينية معاد تشكيلها.

روّج أصحاب المبادرة لهذا المشروع باعتباره خطوة واقعية نحو الاستقرار، إذ يسعى إلى ترسيخ ما سعت إليه إسرائيل طويلا على أرض الواقع، أي فرض سيطرة مستدامة على مناطق حيوية من غزة، خصوصا السواحل والمعابر، مع تسليم ما تبقى من كيان فلسطيني مُنهك سياسيا. يرى مؤيدو الخطة أن هذا النموذج سيضمن أمن إسرائيل ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار في "المنطقة الفلسطينية". غير أن ما يبدو حلا عمليا قد يتحوّل إلى وصفة لترسيخ الاحتلال، وتمزيق النسيج الوطني الفلسطيني، والقضاء على أي أفق حقيقي لحل الدولتين.

سلام هش على أرض متصدعة

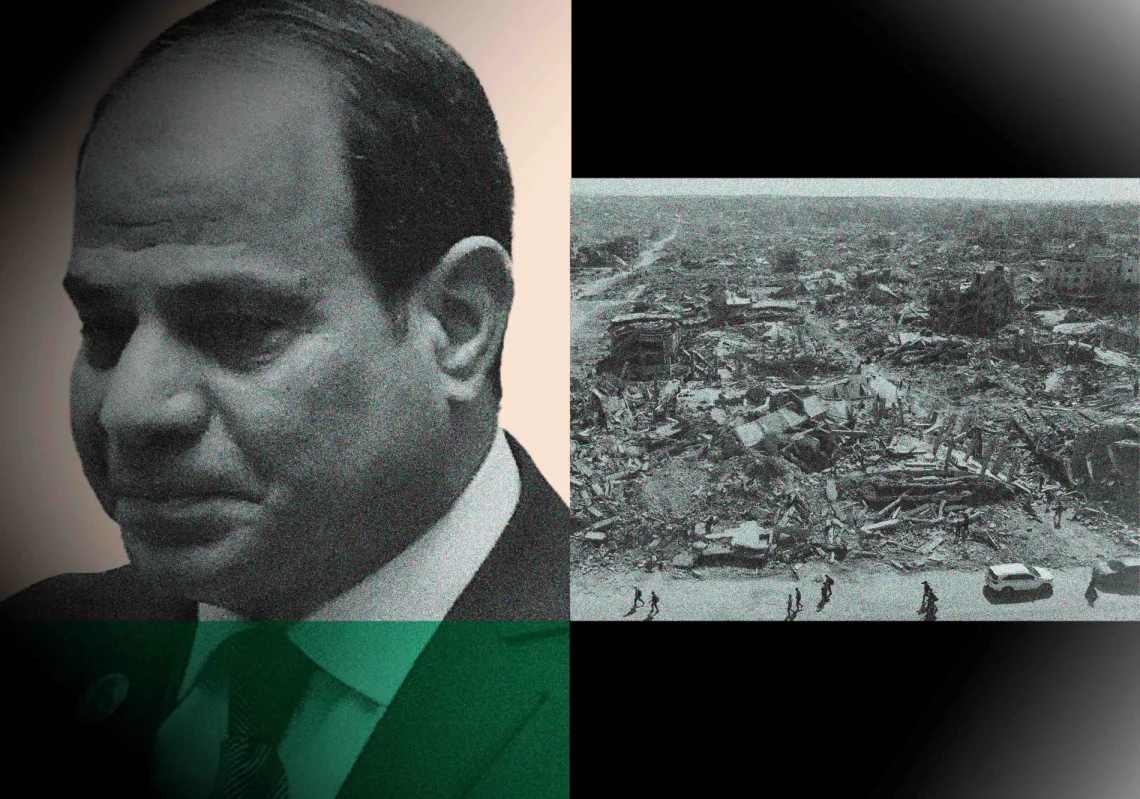

جاء وقف إطلاق النار نتيجة وساطة مطوّلة قادتها إدارة ترمب بمشاركة عدد من الدول العربية، فأوقف القتال واسع النطاق وأفضى إلى إطلاق سراح رهائن إسرائيليين. وقد كشف الرئيس دونالد ترمب في أواخر سبتمبر/أيلول عن إطار سلام من عشرين نقطة، شكّل القاعدة السياسية لهذه التهدئة.

لكنّ هذا الإطار اتسم بالغموض منذ لحظته الأولى، إذ سعى إلى إدارة الأزمة لا معالجتها. فقد ركّز على استقرار غزة متجاهلا في المقابل الضفة الغربية، ما ترك مسألة السيادة الفلسطينية معلّقة. ومن رحم هذا الغموض، وُلد اقتراح التقسيم: محاولة لتثبيت واقع هش عبر تجزئة الأزمة بدلا من حلّها.

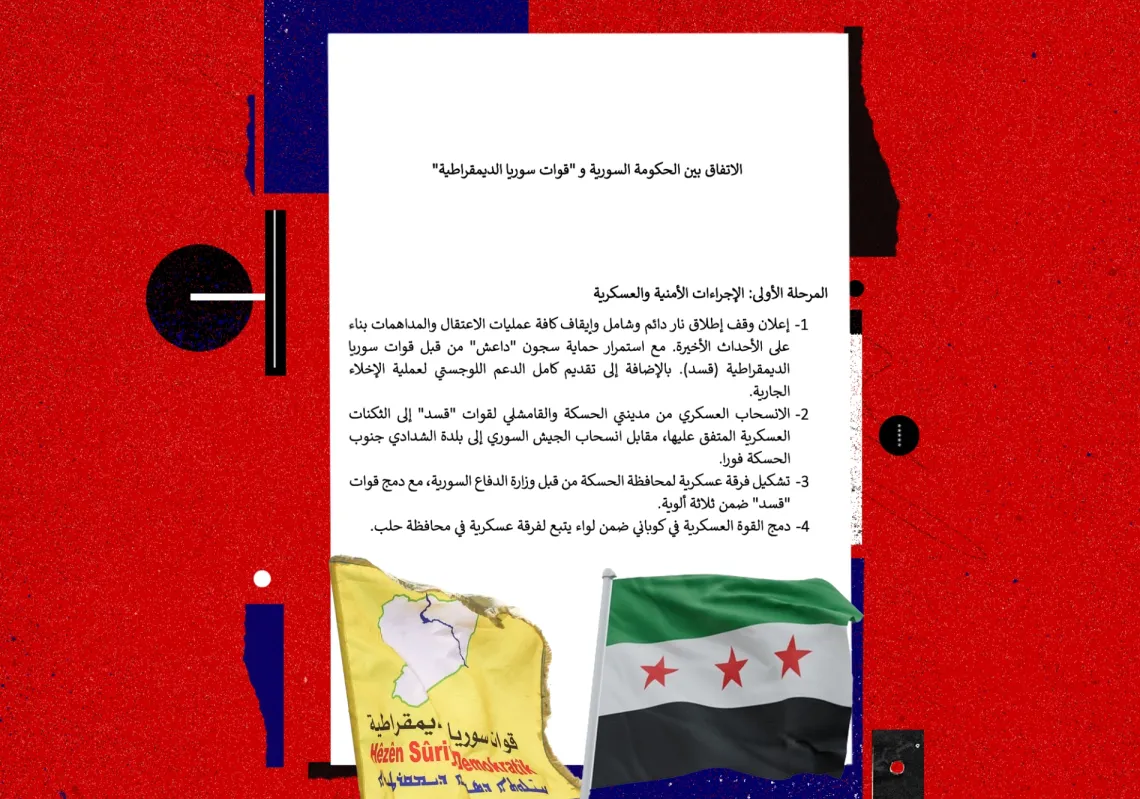

وتنصّ الخطة على تقسيم غزة إلى منطقتين: المنطقة (أ) ستظل تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتشمل المعابر الحدودية الأساسية، ومن ضمنها معبر رفح، إلى جانب أجزاء من شمال غزة ومناطق ساحلية ذات أهمية استراتيجية. في المقابل، تُسند إدارة المنطقة (ب) إلى "لجنة فلسطينية تكنوقراطية" تحظى بدعم دولي محدود، وتخضع لإشراف إقليمي من قبل مصر والإمارات. يصفها المدافعون بأنها "ترتيب أمني مؤقت"، بينما يراها معارضوها مخططا لتفتيت دائم للكيان الفلسطيني.

دبلوماسية بالتفويض... وبالاستثمار العقاري

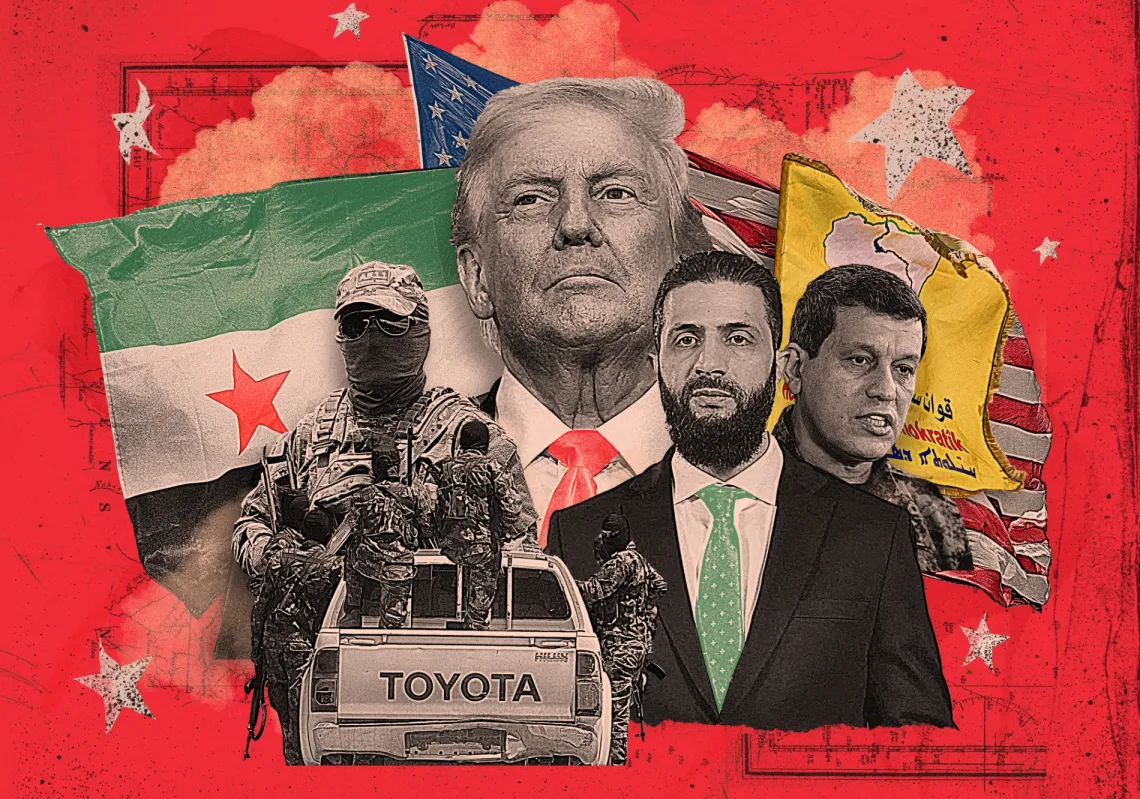

في الأيام التي تلت الهدنة، زار وفد أميركي رفيع المستوى إسرائيل، ضمّ نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار الرئاسي السابق جاريد كوشنر، إلى جانب رجل الأعمال العقاري والموفد الرئاسي ستيف ويتكوف. ورغم تقديم زيارتهم بوصفها "بعثة تضامن" فقد تزامنت مع دفع تدريجي لفكرة "إعادة تنظيم" غزة.

زيارة فانس، عكست بوضوح رغبة واشنطن في إعادة الإمساك بخيوط الملف. فخلال وجوده في القدس، أكد مجددا "وقوف الولايات المتحدة بثبات إلى جانب احتياجات إسرائيل الأمنية" مع دعوته إلى "إطلاق جهود إعادة الإعمار ضمن إطار يضمن عدم عودة (حماس)". وقد اعتُبرت تصريحاته دعما حذرا لفكرة التقسيم، حيث تتولى إسرائيل الشؤون الأمنية، بينما يُناط بالفلسطينيين إدارة الإعمار تحت رقابة خارجية.

أما زيارة روبيو، فاتسمت بوضوح سياسي أكبر. إذ أبدى خلال لقاءاته مع مسؤولين إسرائيليين إعجابه بـ"النهج الواضح في فصل الأمن عن الحوكمة"، في إشارة مباشرة إلى قبوله بمنطق التقسيم الوظيفي.