تُعد الكاتبة الفلبينية جينا أبوستول من أبرز الأصوات الأدبية التي أعادت مساءلة التاريخ الفلبيني وإعادة كتابته من زوايا مغايرة، مستخدمة الرواية فضاء للتجريب والبحث عن الحقيقة خلف الروايات الرسمية للتاريخ. وُلدت أبوستول عام 1963 في الفلبين، ثم انتقلت لاحقا إلى الولايات الأميركية المتحدة حيث واصلت مسيرتها الأدبية والأكاديمية.

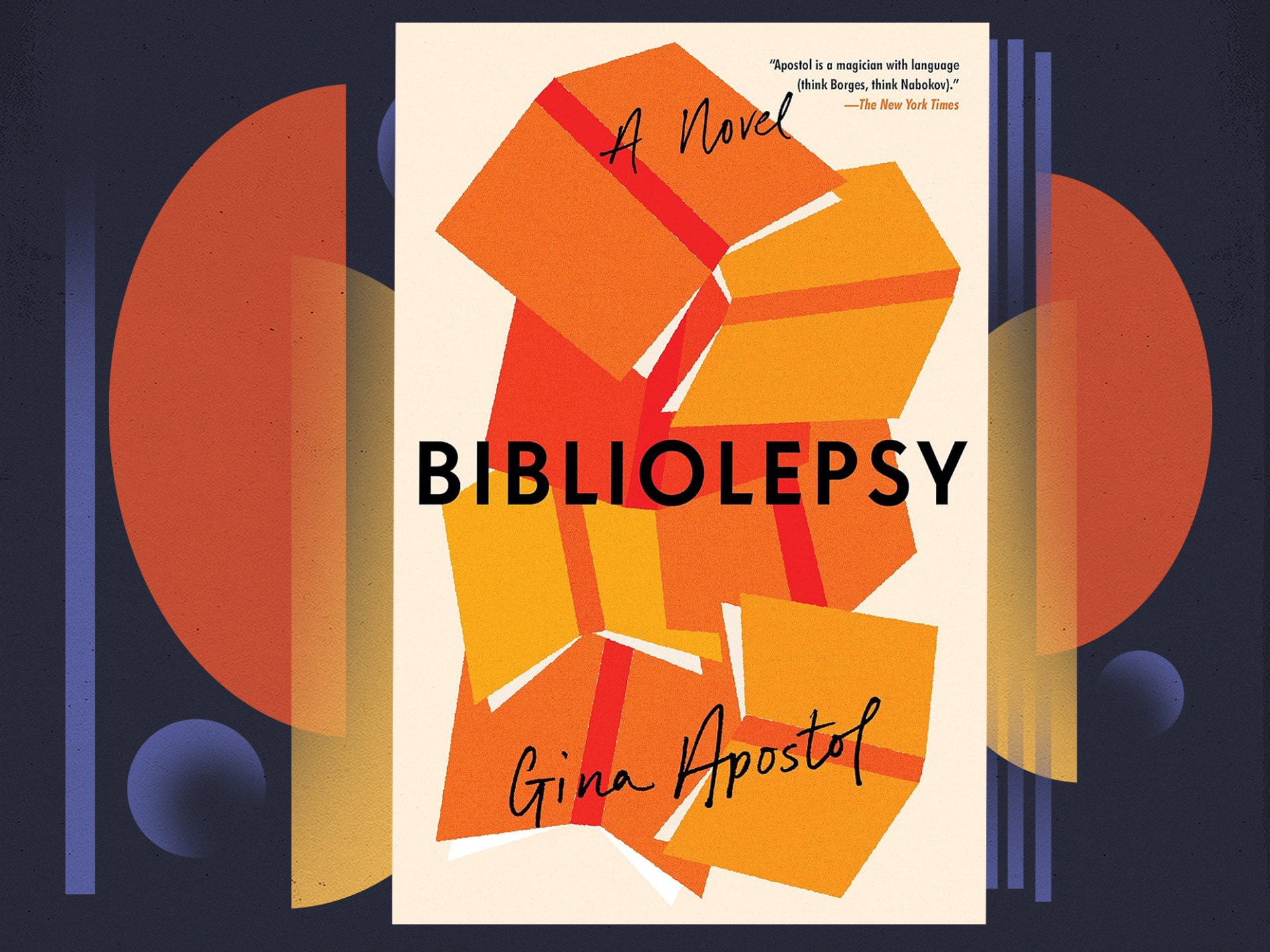

صدرت لها روايات عدة، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة روما الأدبية لعام 2022 والجائزة الوطنية للكتاب في الفلبين عن رواية "بيبيليوليبس"، ورواية "ابنة تاجر السلاح" التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة "مان آسيا". لكن العمل الذي رسخ حضورها عالميا كان روايتها اللافتة "المتمرد"، التي نسجت فيها سردا متعدد الأصوات يعكس علاقة الفلبين الملتبسة بالاستعمار الأميركي.

يمزج أسلوب أبوستول السردي بين الجد والهزل، التاريخ والخيال، المحلية والعالمية. وتضع القارئ في مواجهة التاريخ كحكاية غير مكتملة، قابلة لإعادة القراءة والكتابة. مساهماتها جعلتها واحدة من أهم الروائيات الفلبينيات في العقود الأخيرة، حيث يرى كثيرون أن أعمالها تمثل جسرا بين الأدب الفلبيني المكتوب بالإنكليزية والأسئلة الكونية عن السلطة والذاكرة والهوية. "المجلة" التقت الكاتبة وأجرت معها هذا الحوار.

كيف بدأت علاقتك بالكتابة، ومتى شعرتِ أن الوقت حان لنشر عملك الأول؟

بدأت كتابة روايتي الأولى "بيبلولبسي" وأنا في التاسعة عشرة. كتبتها لأنها ممتعة وملحة بالنسبة لي. كنت كطفلة ألعب ألعاب تكوين العائلات والأحياء باستخدام زجاجات المطبخ. هذه الألعاب شبيهة بالكتابة: موجودة في العقل لكنها تتمدد خارجه. عند كتابة "بيبلولبسي" لم أفكر في النشر. أرسلت المخطوطة غير المكتملة إلى الكاتب الأميركي جون بارت، الذي أحببته. ثم التحقت ببرنامجه. عندها فقط بدأت أشعر أن هناك عالما خارجيا لكتابتي. كان ذلك مخيفا، شعرت أنني سأتقيأ حين قُرئ عملي لأول مرة. لكنني تجاوزت الأمر. في النهاية، من الجيد أن يُقرأ عملك.

التاريخي والشخصي

رواياتك مثل "ابنة تاجر السلاح" و"المتمردة" تنسج سرديات تاريخية وسياسية معقدة مع قصص شخصية. كيف توازنين بين ثقل البحث التاريخي والحميمية العاطفية اللازمة لصوغ شخصيات مقنعة؟

أنا مهتمة باللعب، وخصوصا في البنية واللغة. و"اللعب" هنا ليس بمعنى الكوميديا (رغم أن في الروايات شيئا من الدعابة)، بل اللعب بمعنى الخلق والمرح، والوعي بفعل الإبداع. هذا الوعي يسمح لي بأن أفكر في كيفية وجود شخصية ضمن إطار تاريخي، ولكن بطريقة غير مسطحة.