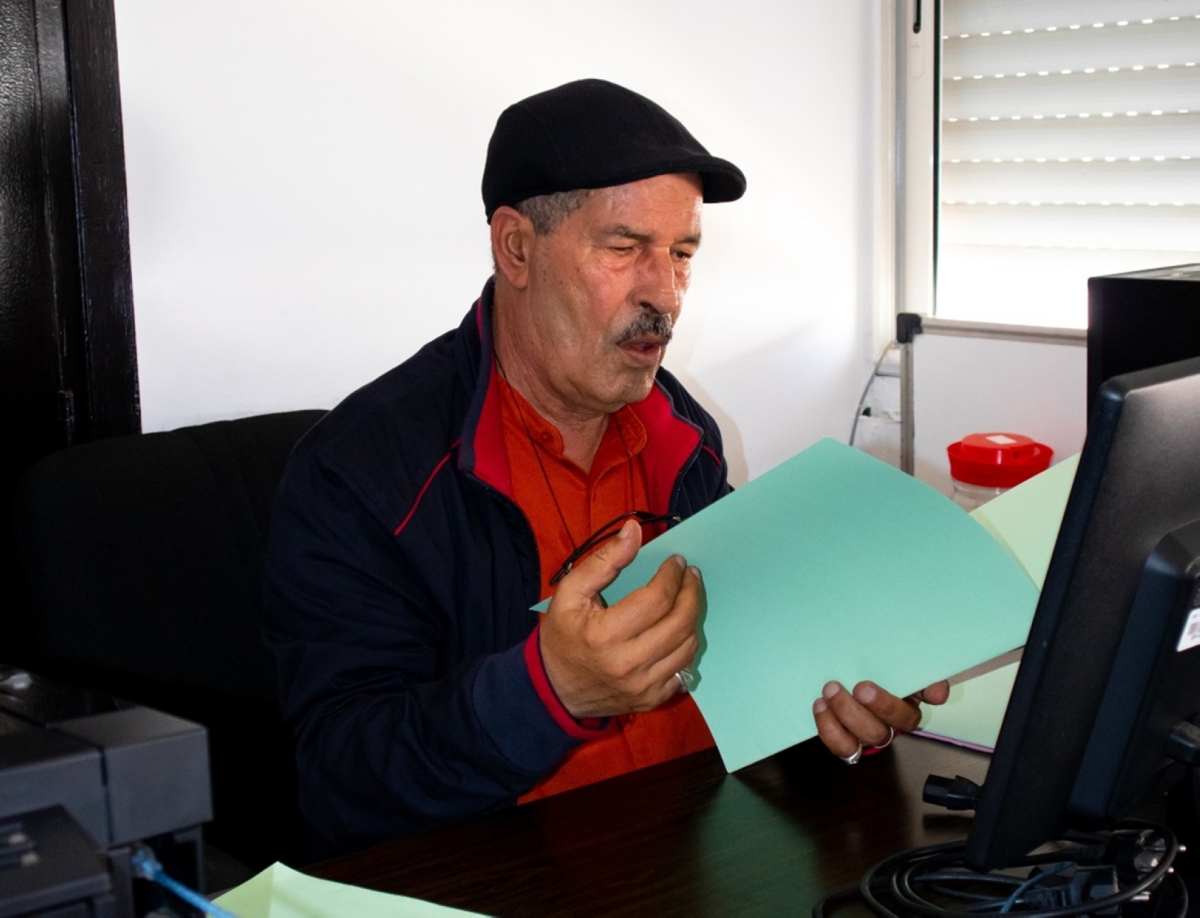

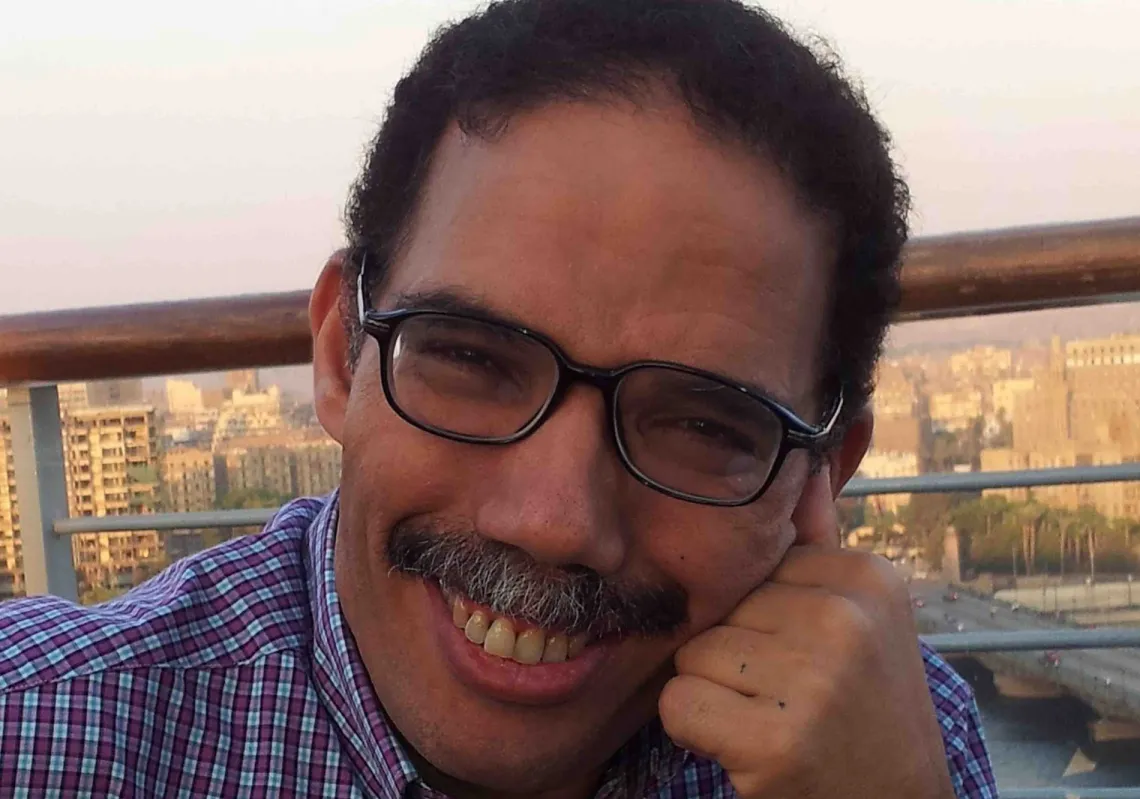

تميز الناقد والباحث المغربي الدكتور سعيد يقطين بأبحاثه التي تناول فيها السرديات العربية ودرس مكوناتها في النصوص العربية القديمة والحديثة. وأصدر عشرات الكتب من بينها "الفكر الأدبي العربي: البنيات والأنساق" و"السرد العربي: أنواع وأنماط" و"ذخيرة العجائب العربية: سيف بن ذي يزن". كما حصل على جوائز عدة من بينها جائزة الشيخ زايد في الفنون والدراسات الأدبية، عام 2016. وجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثامنة عام 2022، في فئة البحث والدراسات النقدية.

يشير د. يقطين في حديثه الى "المجلة" إلى أن كل أعماله مترابطة لأنها ضمن مشروع متكامل. كما يكشف العديد من تفاصيل تجربته في الحوار التالي.

ألفت العديد من الكتب النقدية، فما الخيط الذي يقودك خلال هذه الأبحاث، وهل تنطلق من نظريات محددة، أم أنك دائما في طور الاستكشاف؟

منذ بداية اهتمامي بالأدب والكتابة في النقد الأدبي بدأت تتكون لي رؤية خاصة مختلفة عما هو متداول. وكان اهتمامي بالنظرية الأدبية من منظور علمي هو الذي يحدد مختلف كتاباتي، ويربط بعضها ببعض، ويمكن تلمس ذلك بجلاء من خلال أي كتاب جديد لأننا نجده امتدادا وتطويرا لكتاب سابق. ولقد تحقق هذا الإطار التصوري الذي أنطلق منه لأنه قابل للتطور، ولذلك فالاستكشاف الدائم مطروح أبدا، ولكن من زاوية تطوير المشروع أشتغل به.

بين النظرية والتطبيق

أعمالك النقدية أشبه بالسلسلة، إذ أن كل كتاب يمهد لموضوع الكتاب الذي يليه، فكيف يندرج ذلك في سياق مشروعك النقدي؟

تماما. فكما ذكرت في الجواب السابق كل أعمالي مترابطة لأنها وليدة مشروع متكامل، وإن اشتغلت به في قضايا متعددة، والتي يمكن اختصارها في الانشغال بالسرد نظريا وتطبيقيا. وذلك واضح في كتبي التي تندرج في نطاق السرديات النظرية، والسرديات التطبيقية. أو في اهتمامي بالسرد العربي الحديث من خلال الرواية، أو السرد القديم بالتركيز على السيرة الشعبية ونظرية الكلام في التراث العربي. وفي كل هذه المجالات أراوح بين النظري والعملي. هذا بالإضافة إلى فتحي نافذة الثقافة الرقمية في بداية هذا القرن، أو اشتغالي بالتحليل الثقافي الاجتماعي، الذي تولد لدي منذ اشتغالي بالإعلام الثقافي منذ بداية الثمانينات.