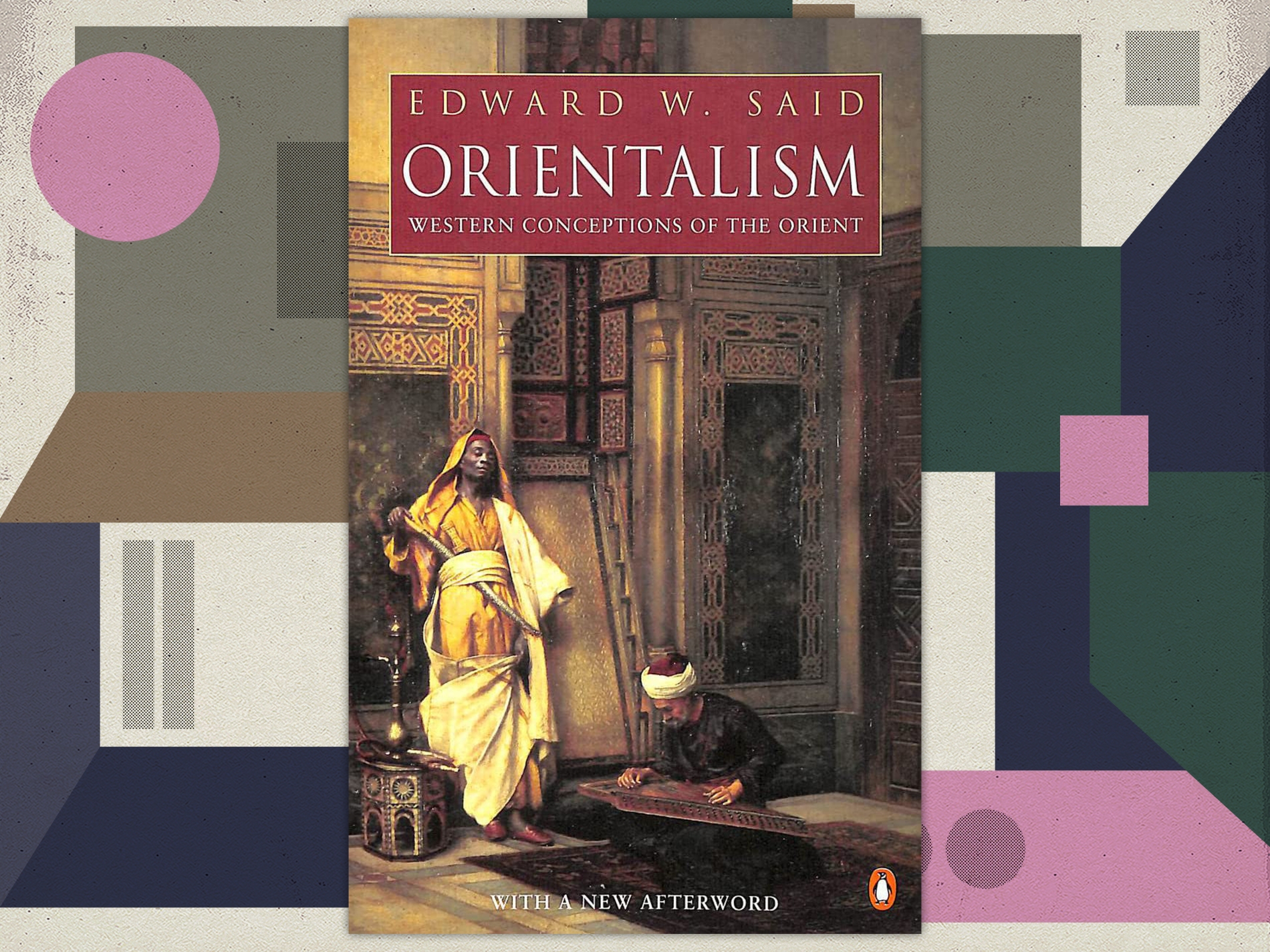

في سياق تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب، ثمة أحداث وفترات كانت ولا تزال تمثل بؤرا ساخنة لا يمكن تناولها دون إثارة استقطاب أو جدل في أفضل الأحوال. نشير على سبيل المثل إلى الحروب الصليبية (1095-1272) ، والحملة الفرنسية على مصر (1798- 1801)، وما نعرفه باسم الاستشراق في أوجهه العلمية والفنية والأدبية. ولعلنا نؤثر هنا الإشارة إلى الاستشراق بمصطلح عام، إذ ربما يتعذر أن نسبق مفهوم الاستشراق بكلمة "ظاهرة" أو "تيار" أو غير ذلك من مفردات قد تقع في محظور اختزال المفهوم.

اللافت أن الاستشراق اكتسب طابعه الجدلي بسبب مفارقة محورية في تكوينه: فبينما كان يخدم الأجندات السياسية والمشاريع الاستعمارية، كان يقدم نفسه كمسعى أكاديمي وفني محايد وإنساني، إذ يرى عديد من المختصين أن الاستشراق العلمي بدأ بدوافع علمية بحتة، مدفوعا بالرغبة في استكشاف علوم الآخر وتوثيقها، ولم يكن الأمر كذلك مع الاستشراق الأدبي الذي كان الغرض منه تقديم حكايات جذابة آسرة عن عالم جديد، تلبية لشغف المجتمعات الأوروبية التي كانت تبحث عن التجديد في أواخر القرن السابع عشر، ولكنه – أي الاستشراق الأدبي- سرعان ما تحول من مجرد حركة فكرية وعلمية مستقلة، إلى تيار ترعرع في ظل ارتباطه العضوي بالاستعمار. ولعل من المفيد رؤية الاستشراق عبر أكثر من منظور لتوسيع القدرة على إدراكه.

استثمار سياسي وأيديولوجي

ولعل ارتباط الاستشراق بالسلطة والسياسة هو ما وفر له البيئة الخصبة للتقدم والازدهار، ويتجلى هذا الارتباط في أشكال مختلفة، سواء من خلال مظاهر اللاعدالة الجيوسياسية التي تبرز مع صعود الحضارات وتلاشيها عبر التاريخ، أو عبر السيطرة العسكرية المباشرة على المجتمعات التي كانت محل الدراسة العلمية والتعبير الأدبي والفني، ولا يمكننا فهم وجود العلماء والفنانين الذين اصطحبهم نابوليون بونابرت على متن أسطوله المتجه إلى شواطئ مصر عام 1798، بمعزل عن الآلة الاستعمارية التي كانوا جزءا لا يتجزأ منها.

لذا، ليس غريبا أن يضع المستشرقون نتائج أبحاثهم في خدمة القادة العسكريين والسياسيين خلال الحقبة الاستعمارية. وهو ما أدى إلى تصاعد الدعوات المنددة بالاستشراق، وذلك بالتزامن مع نجاح حركات التحرر وبداية أفول الاستعمار السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع هذا، أصبح الاستشراق جسدا مجازيا يضم في طياته فترات تاريخية دالة، وتيارات متباينة ومتجاورة: أولياء وخصوم، منجزات وخطايا.