بعد ساعات فقط من بدء هجمات "حماس" الدامية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بدا واضحا كلّ الوضوح أنها ستزلزل الشرق الأوسط كما لم يفعل أي حدث مماثل منذ سنوات. لقد فاجأت الهجمات إسرائيل التي لم تكن مستعدة لها، فعجزت عن الرد في الوقت المناسب، وقُتل مئات المدنيين الإسرائيليين، وتجاوز عدد الضحايا ما تكبدته إسرائيل خلال سنوات الانتفاضة الثانية الخمس بين عامي 2000 و2005. وكان من المتوقع أن ترد إسرائيل بضراوة على غزة، لكن قلة توقعت أن تأخذ الحرب الجديدة طابع إبادة جماعية بهذا الحجم. كما لم يكن من السهل التنبؤ بمدى اتساع التداعيات غير المقصودة لهذا الحدث، والتي امتدت لتطال المنطقة والعالم بأسره على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي أي مقارنة حول أكثر الدول تأثرا من ذلك الحدث، نجد أن إيران تجلس في المقدمة. ففي غضون عامين فقط، شهدت البلاد تغيرات جذرية، ليس فقط في توجهاتها الخارجية، بل في مسارها الداخلي أيضا.

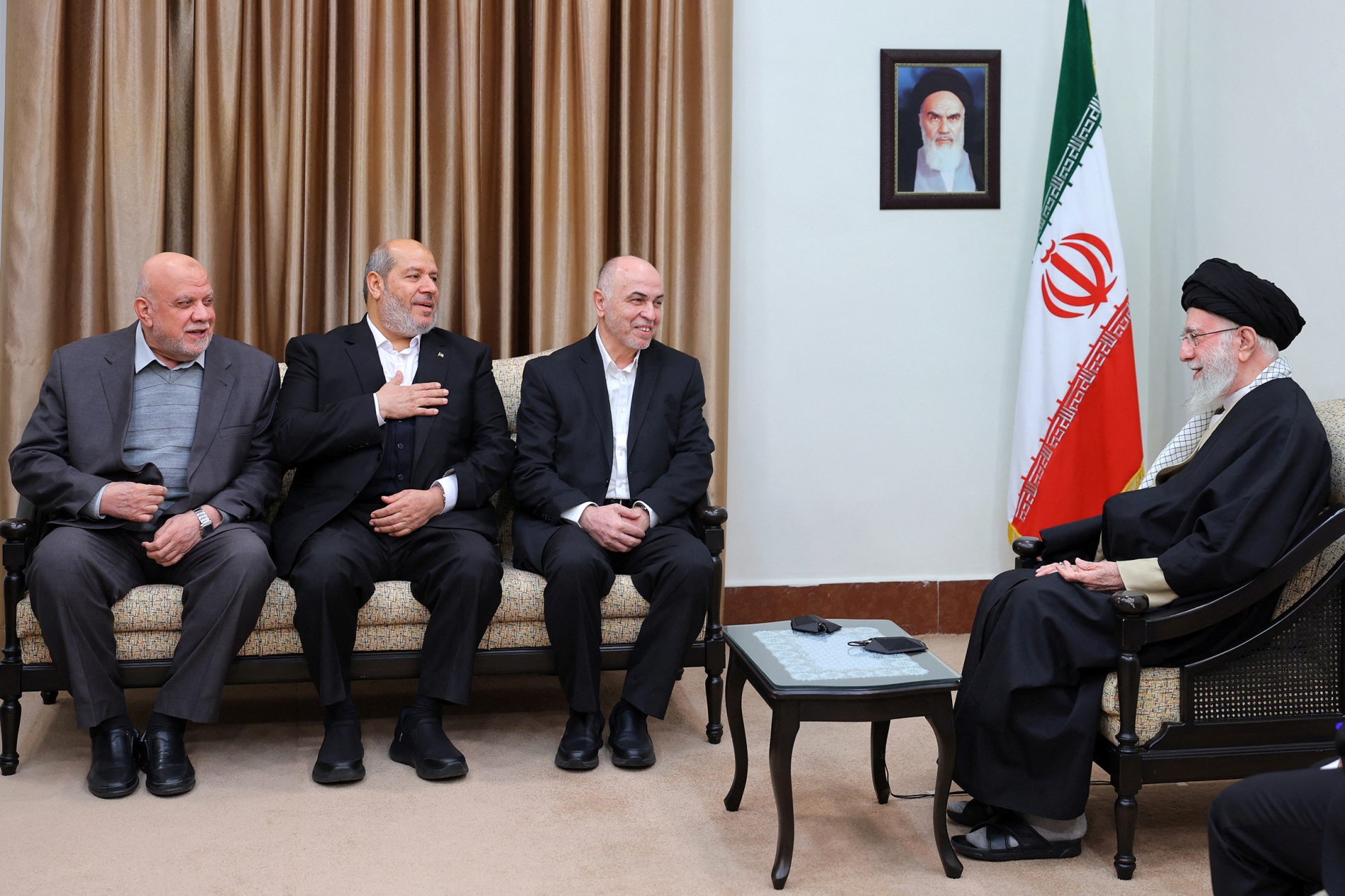

ولم تتأخر تداعيات الحدث كثيرا في طهران، فعقب الهجمات مباشرة، اندلع جدل حول الدور المحتمل لإيران فيها. لقد كانت الجمهورية الإسلامية على الدوام الدولة الوحيدة ذات الثقل التي تقدم الدعم العسكري والسلاح لـ"حماس"، إلا أن الكثير من المؤشرات ترجّح أن قرار تنفيذ هجمات السابع من أكتوبر اتخذته قيادة الحركة في غزة، وعلى رأسها يحيى السنوار، بمفردها من دون الرجوع إلى طهران. والمرجح أن إسرائيل، التي تخترق عمق أجهزة الاستخبارات الإيرانية، كانت ستلتقط أي خطة تُعدّها طهران. علاوة على ذلك، لا يبدو أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يملك الجرأة الكافية لإعطاء أمر بمثل هذه الهجمات الجريئة. فهو، بطبيعته الحذرة، يفضل التحركات غير المباشرة. ومهما يكن من أمر فإن تداعيات تلك الهجمات قد ارتدت على طهران بشكل عميق وعلى مستويات متعددة، بغض الطرف عن دورها فيها.