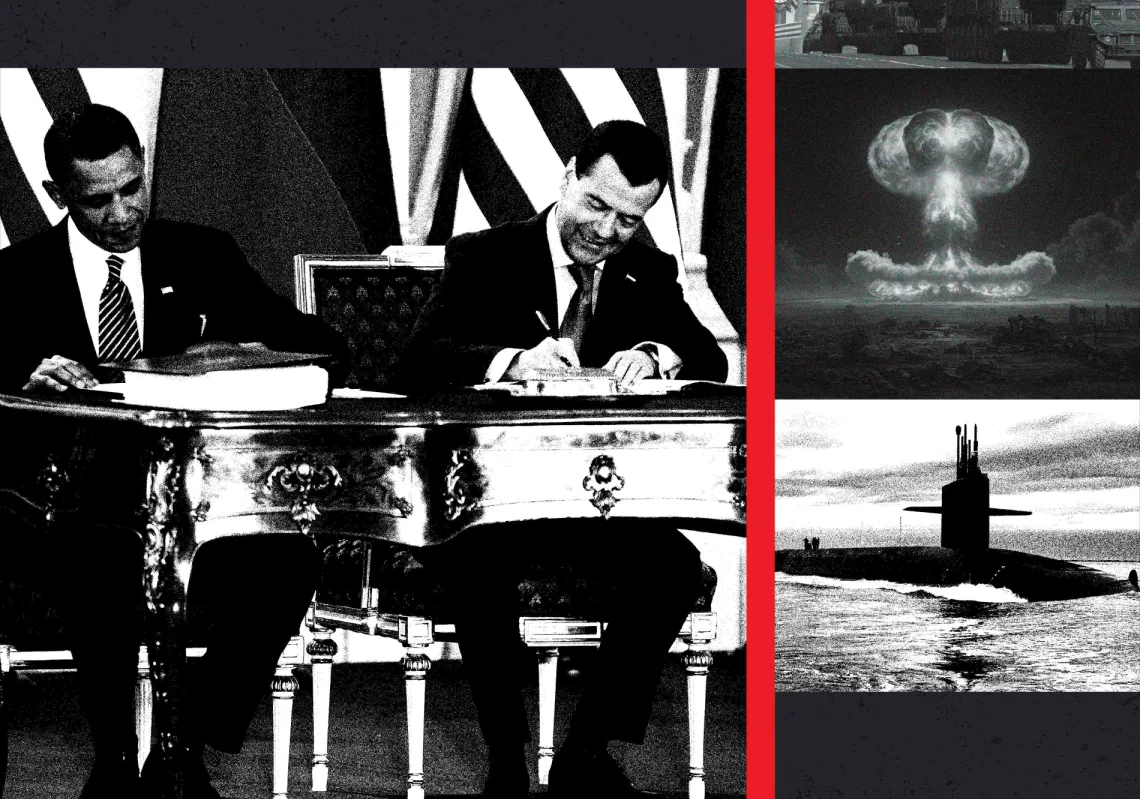

تندرج عملية إلغاء الاتفاق النووي من طرف واشنطن في سياقها الأوسع، كجزء أصيل من حرب ترمب على "النخبة" المؤسسية. فالاتفاق النووي، من منظور شعبوي، لم يكن مجرد إرث لأوباما، بل كان التجسيد المطلق للدبلوماسية النخبوية العالمية. لقد كان اتفاقا معقدا ومتعدد الأطراف، تفاوضت عليه ذات النخبة التي يراها أنصار ترمب ساذجة. لذلك، لم يكن الانسحاب من الاتفاق مجرد قرار سياسي، بل كان إعلانا بأن "الصفقات السيئة" التي عقدتها الإدارات السابقة قد انتهت، وأن منطق "أميركا أولاً" الأحادي هو البديل.

جوهر الخلاف حول "الاتفاق النووي" لم يكن تقنيا، بل كان صراعا بين مدرستين: مدرسة إدارة الصراع التي مثلها أوباما، والتي تقبل بتسوية دبلوماسية تمنع الأسوأ، ومدرسة حسم الصراع التي يتبناها ترمب بمنطق الصفقة الرابحة. فترمب لا يقبل بأنصاف الحلول، والاتفاق النووي في نظره كان صفقة خاسرة لأنه فشل في معالجة جوهر المشكلة: النفوذ الإقليمي الإيراني. لذلك، كان "الضغط الأقصى" هو الأداة للانتقال من الاحتواء الدبلوماسي إلى التراجع الإجباري.

لذلك، انتقلت الاستراتيجية من العقوبات الذكية التي كانت تهدف لتغيير السلوك، إلى حملة "الضغط الأقصى". هذه الحملة لم تكن تهدف لإعادة التفاوض، بل كانت تهدف لكسر اقتصادي أو حتى تغيير النظام، وإن لم يُعلن ذلك صراحة.

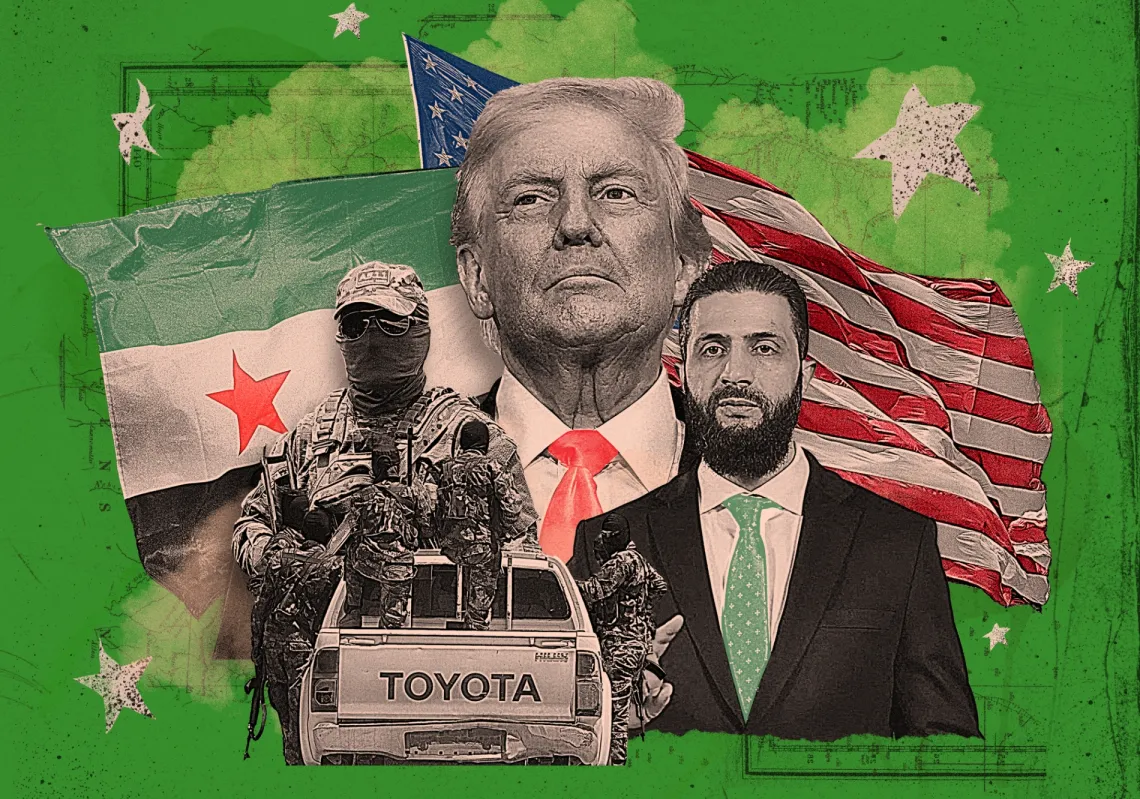

ويتوسع مفهوم قصف البرنامج النووي في هذا السياق، فلم يعد الهدف القصف الحرفي للمنشآت فقط، بل قصف البرنامج الإقليمي لإيران (نفوذها في العراق، وسوريا، ولبنان) عبر تجفيف منابعه المالية بالكامل. ويندرج اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس"، تحت هذا العمل العسكري المباشر لتأكيد هذا التحول؛ لقد كان ذلك إعلانا بأن أميركا مستعدة لاستخدام القوة العسكرية المباشرة لاستهداف رأس مشروع النفوذ الإيراني، وليس فقط الاكتفاء بحرب العقوبات.

تآكل التعددية الدولية... من القيادة إلى الانسحاب

لم يكن شعار "أميركا أولاً" مجرد شعار انتخابي، بل كان عقيدة انسحاب منظمة من الالتزامات المؤسسية التي صاغتها أميركا بنفسها وقادتها لعقود. لقد مثّل هذا الشعار تحولا من القيادة العالمية إلى الانسحاب الاستراتيجي.

هذا الهجوم على التعددية هو، في جوهره، انعكاس مباشر للثورة الشعبوية الداخلية. ففي المنظور الترمبي، تمثل هذه المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، تعريفا دقيقا للعولمة، وهي مستنقع عالمي يديره بيروقراطيون غير منتخبين. هذه النخبة، من منظور قاعدته، ضحت باستمرار بسيادة أميركا ومصالح العامل الأميركي، كما في اتفاق باريس للمناخ، لصالح أجندات عالمية. لذلك، لم يكن انسحاب ترمب مجرد تحول في السياسة الخارجية، بل كان أداء داخليا ضروريا، يثبت لقاعدته أنه يفكك الهيكل العالمي الذي أضر بالطبقة العاملة الأميركية.

مثّل هذا الهجوم على التعددية رفضا بنيويا للمنظمات البيروقراطية، التي اعتبرها ترمب قيودا تكبل إرادته الشعبوية المباشرة. فهو يفضل منطق "قانون القوة" في صفقات ثنائية يستطيع فيها فرض شروطه كالطرف الأقوى، على "قوة القانون" التعددية التي تساوي أميركا بغيرها من الدول.

وعليه، لم يَرَ الناقدون قرار ترمب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية في ذروة جائحة عالمية، والانسحاب من اليونسكو، كقرارات سياسية بحتة يمكن تبريرها، بل كصفقات فاشلة ورفض فلسفي لمبدأ الحلول التعددية. في عقيدة ترمب، لا يوجد حل تعددي فعال، بل يوجد فقط الحل السيادي الذي يضمن مصلحة أميركا أولاً، حتى لو كان ذلك على حساب الفوضى في النظام الدولي.

لكن الأخطر من الانسحاب كان شلّ المنظمات من الداخل. ما فعلته إدارة ترمب مع منظمة التجارة العالمية كان نموذجيا. عبر تعطيل تعيين القضاة في هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة، نجح ترمب في قصف أساس النظام التجاري الحر الذي أسسته واشنطن، مما أدى إلى شلله الفعلي. لم يكن ترمب يحاول إصلاح منظمة التجارة العالمية، بل كان يتعمد كسر أسنانها القضائية، محولا إياها إلى منتدى للنقاش بلا قوة تنفيذية، فاتحا المجال لعودة قانون القوة في التجارة بدلا من قوة القانون.

إعادة هندسة الشرق الأوسط... "اتفاقات أبراهام" والمسار الفلسطيني

يمثل هذا المحور التحول الأبرز في سياسة أميركا بالشرق الأوسط، وهو تحول من عقيدة إدارة الصراع التي سادت لعقود، إلى عقيدة تجاوز الصراع. إن "اتفاقات أبراهام"، إلى جانب قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مثّلت نهاية رسمية لعملية السلام التقليدية التي رعتها أميركا منذ مؤتمر مدريد. لقد تم استبدال مبدأ "الأرض مقابل السلام" بعقيدة "الاقتصاد مقابل السلام".