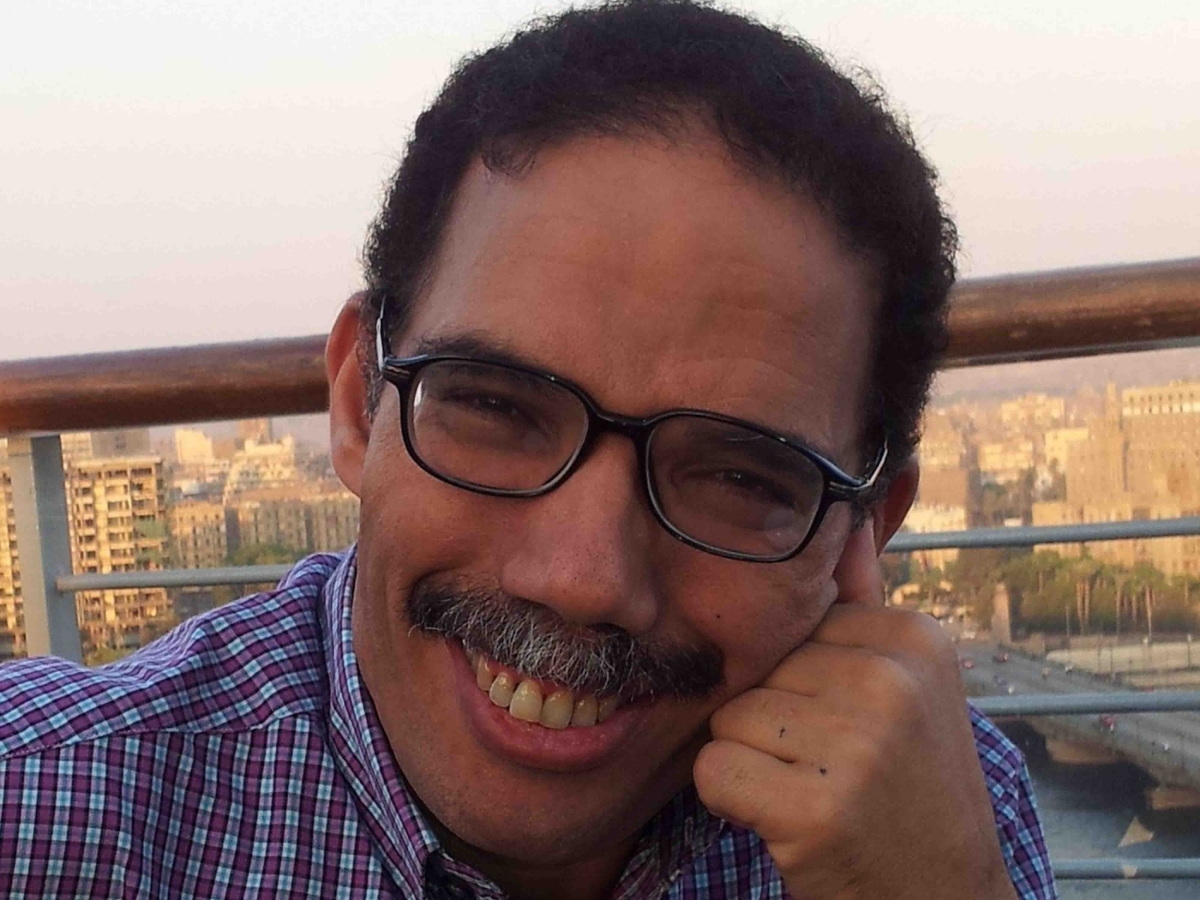

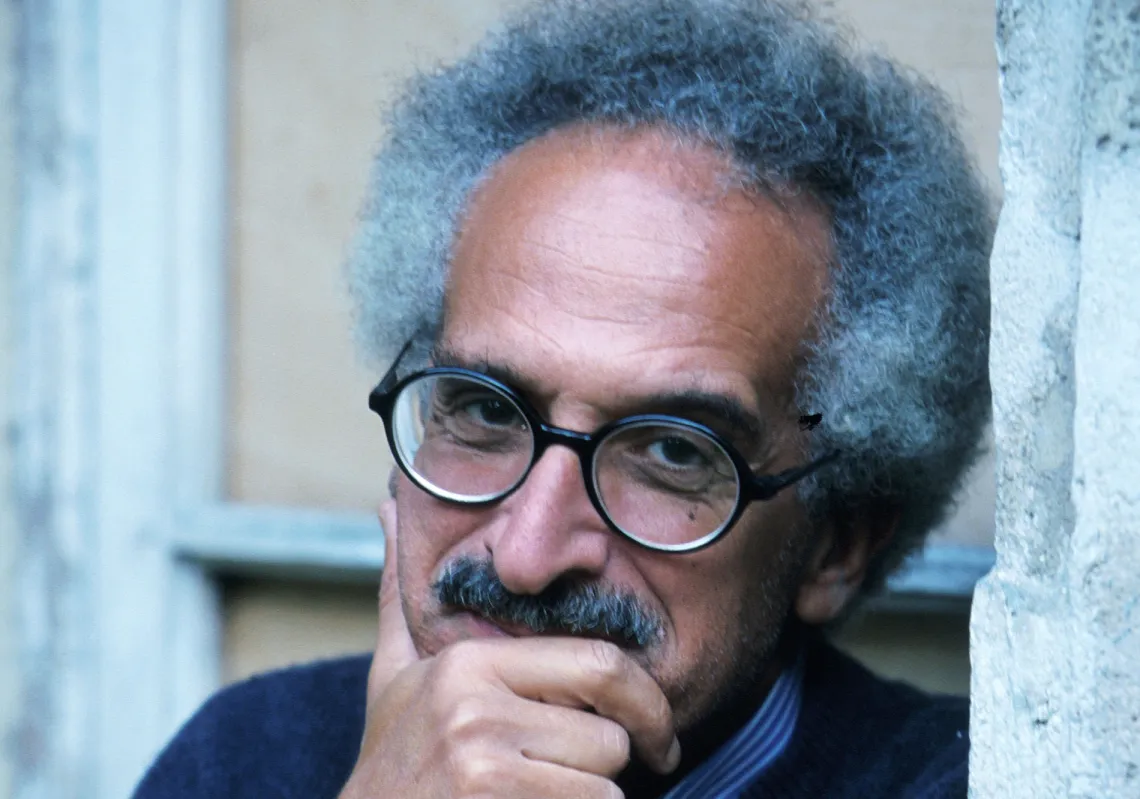

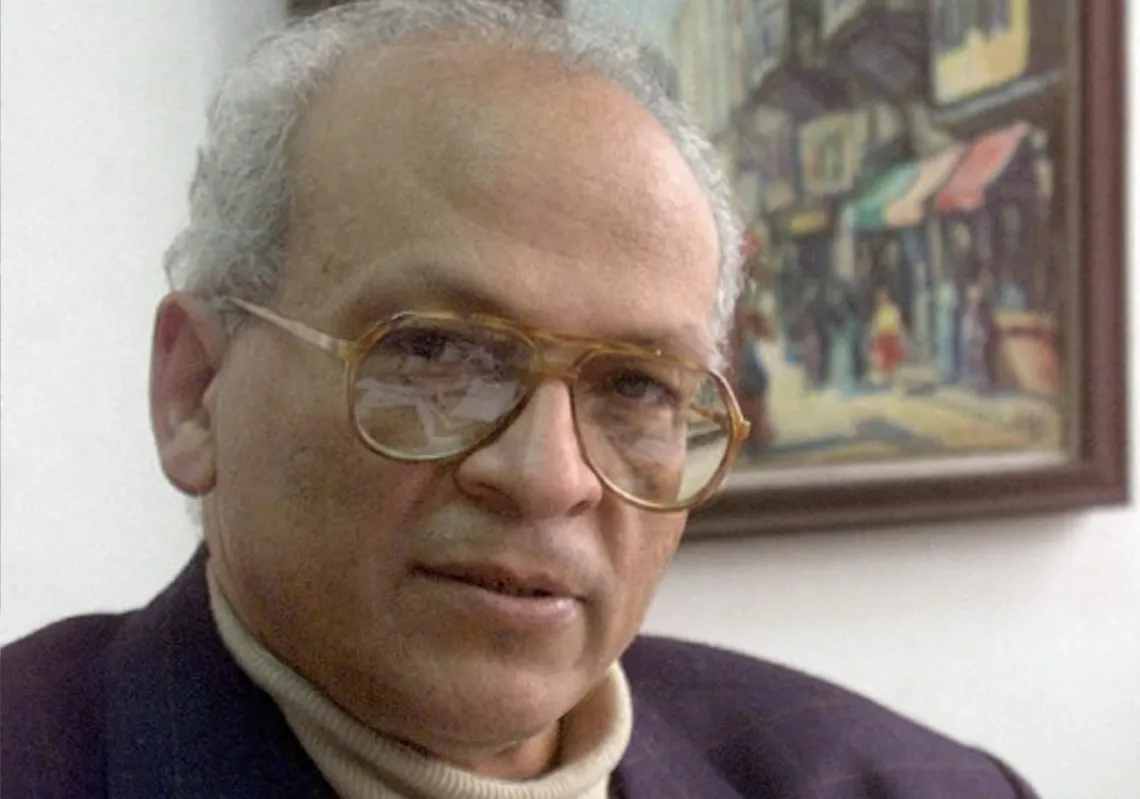

يحتل الدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة، مكانة بارزة بين النقاد العرب، إذ ينظر إليه كأحد العقول النقدية التي ساهمت في إحياء المشهد الثقافي وإضفاء رؤى جديدة على الخطاب الأدبي. وعلى امتداد مسيرته، جمع بين التجربة الأكاديمية في مصر وخارجها، كما أنه شغل منصب نائب مدير المركز القومي للترجمة، وأدار مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بجامعة القاهرة، كما حمل خبرته إلى الشرق الأقصى بالتدريس في إحدى الجامعات اليابانية.

دومة تميز بإصداراته النقدية الرصينة التي حازت تقدير الأوساط الأدبية، كما فاز كتابه "أنت/ ضمير المخاطب في السرد العربي" بجائزة أفضل كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2017، كما فاز هذا العام بجائزة الدولة التقديرية في الآداب، لتتأكد مكانته كأحد المجددين في قراءة النصوص السردية. كما أضاف إلى المكتبة العربية عددا من المؤلفات النقدية المهمة مثل "تداخل الأنواع في القصة المصرية المعاصرة"، و"عدوى الرحيل/ موسم الهجرة إلى الشمال ودراسات ما بعد الاستعمار".

في هذا الحوار مع "المجلة"، يفتح د. خيري دومة آفاقا أكثر سعة للإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بالأدب والنقد والترجمة والجوائز وغيرها من الموضوعات.

كيف تلقيت خبر فوزك بجائزة الدولة التقديرية في الآداب؟ وكيف تنظر إلى دور الجوائز الأدبية في العالم العربي؟

كانت فرحتي كبيرة وحقيقية عندما تلقيت خبر فوزي بالجائزة، أولا لأنها جائزة من بلدي وباسمها (جائزة الدولة)ـ وثانيا لأنها تعني أن أحدا في هذا العالم تابعك وأدرك ما قدمته على مدار عمرك، وقرر أن يرشحك لجائزة. هذه الجائزة لها وزن ومعنى وتستحق كل فرحة ممكنة، رغم ما نعيشه من مأساة نراها كل يوم على وجوه أطفال غزة وشيوخها ونسائها. وأنا في الحقيقة أعمل الآن وأستكمل عملي بتحفيز من هذه الجائزة، وعندي مشاريع بحثية أتمنى أن أنجزها، وأعمال وتلاميذ أتمنى مساعدتهم في تحقيق مشروعاتهم.

محاور

من وجهة نظرك، ما أبرز محاور مشروعك النقدي؟

قبل الحصول على الجائزة بأيام كانت حلقة القاهرة النقدية التي تنعقد في بيت الشعر بالقاهرة، نظمت ندوة موسعة للبحث في مشروعي النقدي. والحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن يتحدث عن مشروعه النقدي بسهولة، وربما لا أحد يستطيع أن يستبين له مشروعا نقديا بملامح واضحة، ربما يستطيع آخرون أن يتبينوا هذا المشروع بعد مراجعة ما قدمه الشخص وتقييمه.