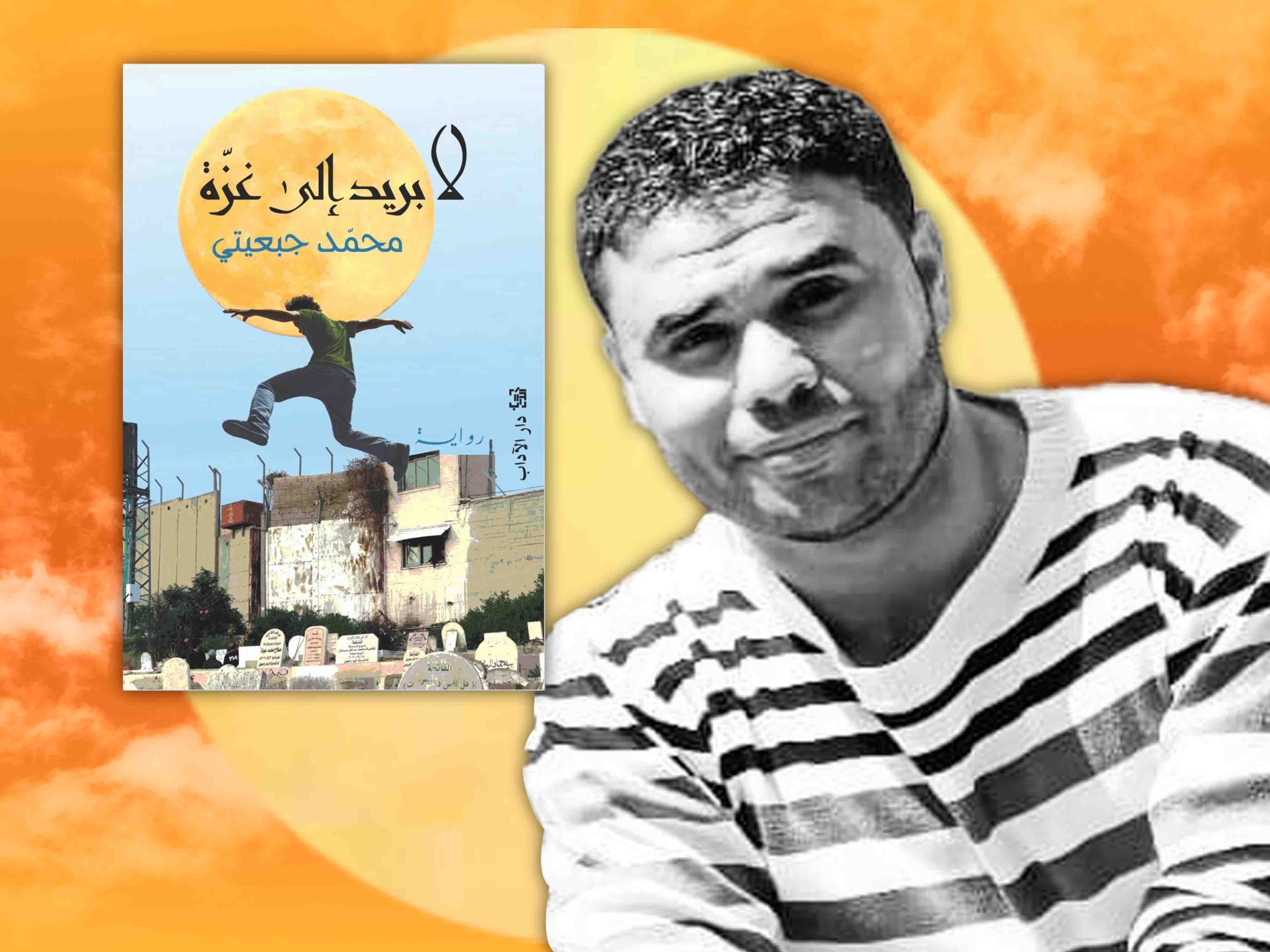

يتعامل الكاتب الفلسطيني محمد جبعيتي (من مواليد طولكرم، 1993) مع الحكاية بوصفها مساحة للتأمل في الإنسان، ويرى في اللغة أداة لاكتشاف العوالم الداخلية بقدر ما هي وسيلة لتوثيق الملموس. يحمل في كتابته أثر المكان بكل ما فيه من نبض وحصار، فيمتزج في نصوصه الحس الإبداعي بالوعي التاريخي والاجتماعي.

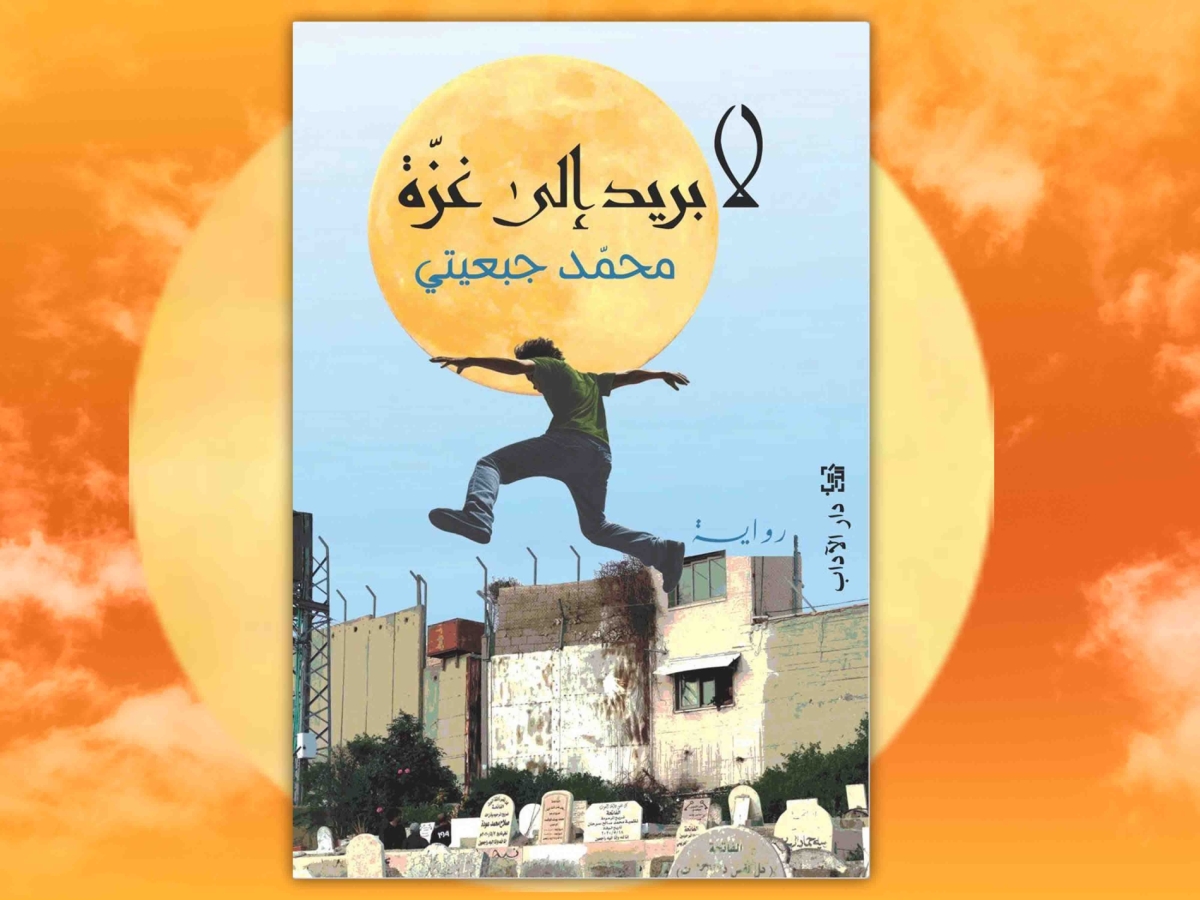

تدور أحداث روايته الجديدة، "لا بريد إلى غزة"، الصادرة عن "دار الآداب" في بيروت (2025)، حول الشاب الغزي جلال مطر، الذي يعيش مفارقة حياتية حادة بين شغفه برياضة الباركور وعمله حفارا للقبور، المهنة التي ورثها عن والده. نتعرف من خلاله الى غزة قبل أن تبتلعها الحروب المدمرة، حيث تختلط الحياة اليومية بظل الموت الثقيل.

جلال، الذي بدأ طفلا يرافق والده إلى المقبرة، تعلم أن ينظر إلى العالم من زاوية غير مألوفة، فيصف طفولته قائلا: "بينما كان الآباء الآخرون يأخذون أبناءهم إلى السوق أو شاطئ البحر، حرص والدي على أن أواظب على الذهاب إلى المقبرة. إنها المهنة التي أكلنا منها خبزنا المشبع برائحة الموت".

يتابع: "صرت عندما أقابل الناس أنظر إليهم على أنهم مشاريع موتى، ومثلما يقيس الخياط أجساد الزبائن بعينيه ليفصل لهم الملابس الملائمة، تخيلت مقاسات القبر المناسب لكل واحد منهم".

يوجز المشهد السابق طبيعة السرد الذي يوازن بين القسوة والحنين، إذ تتحول المقبرة من فضاء للفقد إلى مساحة للتأمل في المعنى الأعمق للحياة والموت.

تبدو "لا بريد إلى غزة" في بنيتها وأجوائها امتدادا لمسار بدأه الكاتب في عمله الروائي، "غاسل صحون يقرأ شوبنهاور"، غير أن موضوعها يذهب في اتجاه آخر، ففي عمله السابق، قدم شخصية تعمل في مطبخ مطعم، تعيش عزلة داخلية وسط زحام يومي، وتغرق في تأملات فلسفية مستوحاة من قراءة شوبنهاور، حيث يهيمن البعد الفردي والتأمل المجرد، مع حضور للمكان كإطار مادي محدود المساحة، ويغدو المطبخ مسرحا للأفكار والمفارقات الوجودية. أما في "لا بريد إلى غزة"، فيتسع فضاء السرد ليشمل مدينة كاملة، محاطة بحدود مادية ومعنوية، ويصبح البطل جزءا من شبكة علاقات عائلية ومجتمعية، يتنقل بين القفز فوق السطوح وحفر القبور، في مواجهة مباشرة مع الموت والحرية.